「貯めているポイントが不正利用されるって本当?」

「ポイントの不正利用を防ぐ対策が知りたい」

など、コツコツ貯めているポイントがなくなってしまうのではと不安を感じている方はいませんか?

ポイントの不正利用は、ユーザーにとって貴重な資産を奪われるだけでなく、事業者にとっても大きな信頼損失につながります。

この記事では、

- ポイントが不正利用された被害事例2つ

- 【ユーザー向け】ポイントの不正利用を防ぐ対策方法4つ

- 【事業者向け】ポイントの不正利用を防ぐ対策方法3つ

などを解説していきます。

ユーザーと事業者それぞれの視点からポイントの不正利用対策を紹介していきますので、ポイントを守るための術をしっかりと学んでいってください。

目次

【注意】コツコツ貯めているポイントが不正利用される!?

近年、ポイントが勝手に使われてしまう「ポイントの不正利用」による被害が増加しています。

ヨドバシくんでポイント不正利用されてビビった

— こや🎨 (@06koya) July 30, 2025

楽天ポイント不正利用されたわ…最悪。

保有ポイント0になってるねん…

ポイ活頑張ってたのに辛すぎる🫠🫠🫠— コロヨシ🐺✨🚀🛸 (@kuishinbokoro) May 10, 2025

ポイントの不正利用が発生してしまう背景には、フィッシング詐欺やセキュリティの弱いパスワードなどが原因によるアカウントへの不正アクセスが考えられます。

アカウントへ不正アクセスを許してしまうと、ポイントの不正利用だけではなく、個人情報窃取によるクレジットカードの不正利用などのリスクも高まります。

ポイントが不正利用される手口や補償の有無については、次で解説していきます。

ポイントが不正利用される手口

ポイントが不正利用される手口として、アカウントへ不正アクセスされることによる「アカウント乗っ取り」が考えられます。

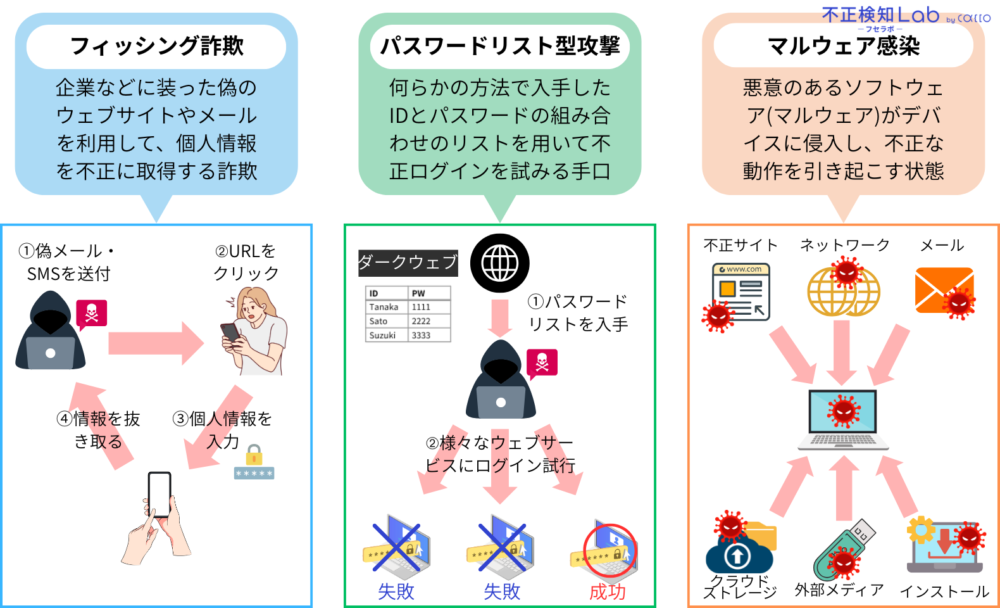

アカウントが乗っ取られる原因として多いのは、以下の4つです。

- フィッシング詐欺

- パスワードリスト型攻撃

- 端末のマルウェア感染

- パスワード設定・管理の不十分

「フィッシング詐欺」「パスワードリスト型攻撃」「マルウェア感染」の詳しい手口については、以下の画像をご確認ください。

ただし、ポイントプログラム自体のシステムが脆弱だと、システムへのサイバー攻撃により顧客情報が漏えいし、そこからポイントの不正利用が発生する恐れもあります。

つまり、気を付けるべきはユーザーだけではなく、事業者も自社のシステムをサイバー攻撃から守る対策が必要です。

ユーザーが行うべき対策は、『3. 【ユーザー向け】ポイントの不正利用を防ぐ対策方法4つ』で分かりやすく解説しています。

また、事業者が行うべき対策は、『4. 【事業者向け】ポイントの不正利用を防ぐ対策方法3つ』で解説しています。

ポイントが不正利用されたら補償はしてもらえるの?

ポイントの不正利用が発覚した場合、補償が受けられるかどうかは、各ポイントプログラムの利用規約次第です。

参考として、ポイントが不正利用されたら「全額補償します」と宣言しているのは、メルカリです。

メルカリは、「不正者の徹底的な排除」と「ユーザーの徹底的な救済」を目的として、正しく利用するユーザーが万が一トラブルに巻き込まれた場合、全額補償で徹底的に救済するとしています。

※引用:通販通信-ECMO-

その他のポイントが不正利用された場合の補償については、カスタマーサポートに連絡を行い、補償の有無について確認するようにしましょう。

ポイントの不正利用が発覚したときの対処法については、『6.1 【質問1】ポイントが不正利用されたらどうすればいい?』で説明していますので、実際に被害に遭った方は参考にしてください。

ポイントが不正利用された事例2つ

実際に、ポイントが不正利用されてニュースとなった事例を2つ紹介します。

- 【事例1】他人の楽天ポイントでニンテンドースイッチなど不正購入

- 【事例2】不正入手した電子ポイントで商品を騙し取った指示役を逮捕

以下で1つずつ事例を紹介していきますので、どのような手口による被害が発生しているのかを確認しておきましょう。

【事例1】他人の楽天ポイントでニンテンドースイッチなど不正購入

1つ目は、他人の楽天ポイントでゲーム機などを不正購入し、2人の男が再逮捕された事例です。

2人の男は何者かと共謀して、他人の楽天アカウントに不正アクセスし、男らが持つ楽天ポイントカードの情報を登録し家電量販店でゲーム機やゲームソフトを不正購入したということです。

また、同様の手口で楽天アカウントに不正アクセスし、アカウント本人が所有する計約6万2千円相当のポイントを不正利用していたことも発覚しています。

※引用:神戸新聞NEXT

不正アクセスから商品購入までの時間がたったの5時間ほどだったことから、他にも指示役らがいるとみられています。

【事例2】不正入手した電子ポイントで商品を騙し取った指示役を逮捕

2つ目は、不正に入手した他人の電子ポイントを使い、量販店から商品を騙し取った疑いで逮捕された事例です。

東京の会社が管理するコンピューターに不正にアクセスし、他人の電子ポイントを量販店で使用して9万9000円分の電動工具5点を騙し取ったとのことです。

※引用:livedoor NEWS

【事例1】同様、数人と共謀して犯罪を行っており、秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」でやりとりが行われていました。

このような犯罪には、「テレグラム」が利用されることも多く、若者が闇バイトとして加担するケースも少なくありません。

ユーザーは、このような手口によるポイントの不正利用が発生していることを知っておくだけではなく、もしかしたら自分も犯罪に加担してしまう可能性があるということも覚えておきましょう。

テレグラムの危険性については、以下の記事で初心者にも分かりやすく解説していますので、気になる方はお読みください。

【ユーザー向け】ポイントの不正利用を防ぐ対策方法4つ

ここからは、ポイントが不正利用されないための対策を4つお伝えしていきます。

- 【対策1】複雑なパスワードを設定する

- 【対策2】ポイントは定期的に利用する

- 【対策3】ポイントカード集約アプリの利用は控える

- 【対策4】ポイントの利用履歴を定期的にチェックする

これら1つだけを対策すればいいのではなく、4つ全ての対策を行うことでポイント不正利用のリスクを減らすことができます。

よって、必ず最後の対策までチェックするようにお願いします。

【対策1】複雑なパスワードを設定する

対策の1つ目は、第三者が推測できないような複雑なパスワードを設定することです。

たとえば、アルファベット・数字・記号が混在しているランダムなパスワードだと、より推測されにくくなります。

また、パスワードを複数のサービスで使い回さないことも重要です。

なぜなら、1つのサービスで情報が漏えいした場合、自分が利用している他のサービス全てに不正アクセスされ、ポイントを不正に利用される恐れがあるからです。

【対策2】ポイントは定期的に利用する

対策の2つ目は、「○万ポイント貯まったら使う」など、長期的にポイントを貯め込まないことです。

なぜなら、もし情報が漏れてしまった場合、真っ先に狙われる可能性が高いのはポイントがたくさん貯まっているアカウントだからです。

不正利用されるリスクを減らすためにも、ポイントは貯め込まず定期的に利用するのがおすすめです。

【対策3】ポイントカード集約アプリの利用は控える

対策の3つ目は、ポイントカード集約アプリの利用はなるべく控えることです。

ポイントカード集約アプリとは、さまざまな種類のポイントカードをまとめられるアプリです。

たとえば、「バーコード登録タイプ」の場合、スマートフォンのカメラを用いてポイントカードのバーコードを撮影すると、アプリにカード情報を登録できます。

ユーザーからすると便利なアプリではあるものの、もし悪用者にバーコード情報を盗まれた場合は不正利用される恐れがあります。

【対策4】ポイントの利用履歴を定期的にチェックする

対策の4つ目は、ポイントの利用履歴を定期的にチェックすることです。

最近では、ポイントを貯めておくことでお得になると謳っているポイントプログラムもあるため、ポイントの利用履歴を確認せずに放置している人も増えてきています。

ただし、ポイントが不正利用された事例でも紹介しましたが、不正アクセスされてから数時間で数万ポイントが一気に消失したケースもあります。

ポイントの不正利用に早く気付くことができれば、二次被害のリスクを防ぐこともできるため、ポイントの利用履歴を定期的にチェックする癖をつけておきましょう。

【事業者向け】ポイントの不正利用を防ぐ対策方法3つ

前章ではユーザーが行うべきポイントの不正利用を防ぐ対策をお伝えしましたが、ここからは事業者が行うべき対策を3つお伝えします。

- 【対策1】多要素認証を導入する

- 【対策2】サーバーのOSを最新にアップデートする

- 【対策3】不正検知サービスを活用する

ポイントが不正利用されるのは、必ずしもユーザーだけの問題ではありません。

自社システムの脆弱性が原因によるポイントの不正利用が発生する可能性もあるため、事業者は自社システムのセキュリティを強化する努力を行いましょう。

それでは、以下で事業者が行うべき対策を1つずつ解説していきます。

【対策1】多要素認証を導入する

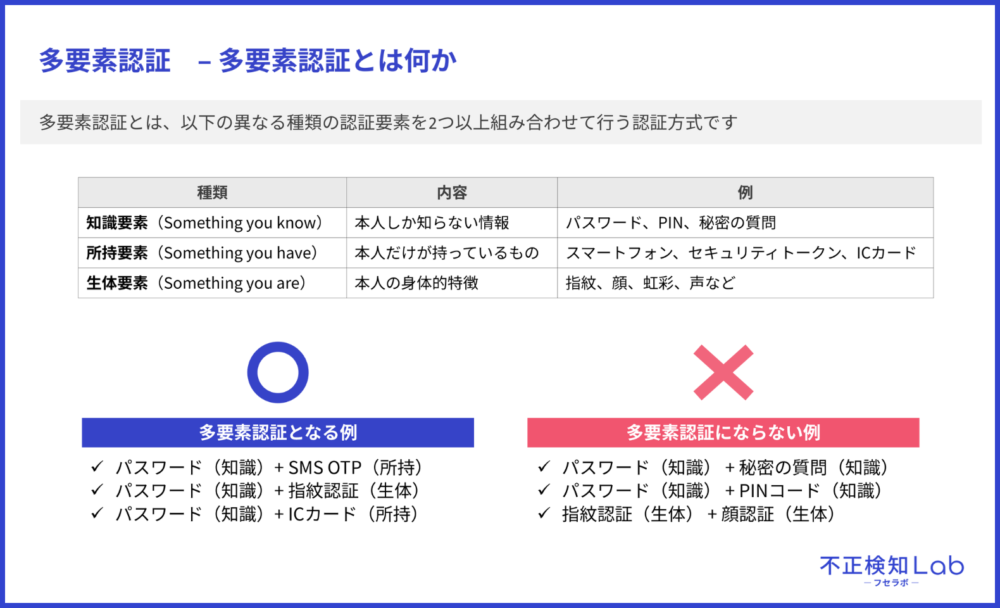

対策の1つ目は、多要素認証を導入することです。

多要素認証とは、「知識情報」「所持情報」「生体情報」の3要素のうち、いずれか2つ以上の要素を用いて認証をおこなうことを指します。

| 要素 | 例 |

|---|---|

| 知識情報 | ID、パスワード、秘密の質問 |

| 所持情報 | SMS認証、ICカード、トークン |

| 生体情報 | 静脈認証、指紋認証、顔認証 |

多要素認証を導入・必須化することで、もしユーザーのIDとパスワードが流出しても不正ログインされるリスクを低減できる可能性が高まります。

【対策2】サーバーのOSを最新にアップデートする

対策の2つ目は、自社でサイトを構築している場合は、定期的にサーバーのOSをアップデートすることです。

なぜなら、放置したままではシステムの脆弱性が生まれ、サイバー攻撃による不正アクセスによってポイントの不正利用が発生する恐れがあるからです。

定期的にOSの更新情報を集め、できるだけ早い段階で最新状態へとアップデートするようにしましょう。

【対策3】不正検知サービスを活用する

対策の3つ目は、不正検知サービスを活用することです。

信頼性が高い高精度な不正検知サービスを活用すれば、ポイントの不正利用による被害を未然に防ぐことができます。

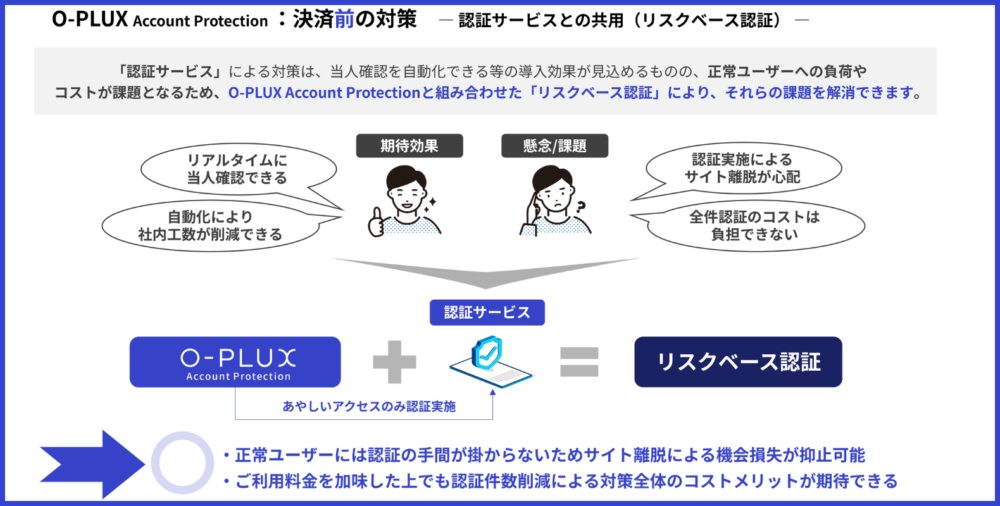

また、追加認証によるユーザーへの負担を心配している場合は、怪しいユーザーにだけ追加認証を求める不正検知サービスを選ぶのがおすすめです。

ポイントの不正利用対策としておすすめな不正検知サービスは、『5. ポイントの不正利用・不正取得を防ぐには不正検知サービス「O-PLUX」が有効』で詳しく紹介しています。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

事業者の場合、ポイント不正取得対策も同時に行う必要がある

ここまでお伝えしてきた対策は、顧客が貯めてきたポイントを不正利用から守るための対策です。

しかし、事業者にとっては顧客によるポイントの不正取得も軽視できない問題です。

たとえば、以下のようなポイントの不正取得は、実際に被害が発生している手口です。

- 不正ユーザーが商品を購入後、ポイントが付与されるのを待ってから注文をキャンセルする

- 不正ユーザーがポイントを入手したのち届いた商品を返品する

このような手口では、購入代金を支払わずにポイントを取得できてしまうため、不正取得を防止する対策が求められます。

これらのポイントの不正取得への対策には、不正検知サービスの導入が最も有効です。

不正検知サービスのなかには、ポイントの不正利用・不正取得が同時に対策できるサービスもあります。

- 導入実績が豊富で信頼性が高い

- 高精度な検知が可能

- 正常なユーザーには負担がかからない

- ポイントの不正利用・不正取得が同時に対策可能

この4項目全てを満たしている不正検知サービスについては、次章で紹介していきます。

ポイントの不正利用・不正取得を防ぐには不正検知サービス「O-PLUX」がおすすめ

ポイントの不正利用だけではなく、事業者が軽視できないポイントの不正取得も同時に対策したいなら、不正検知サービス「O-PLUX」がおすすめです。

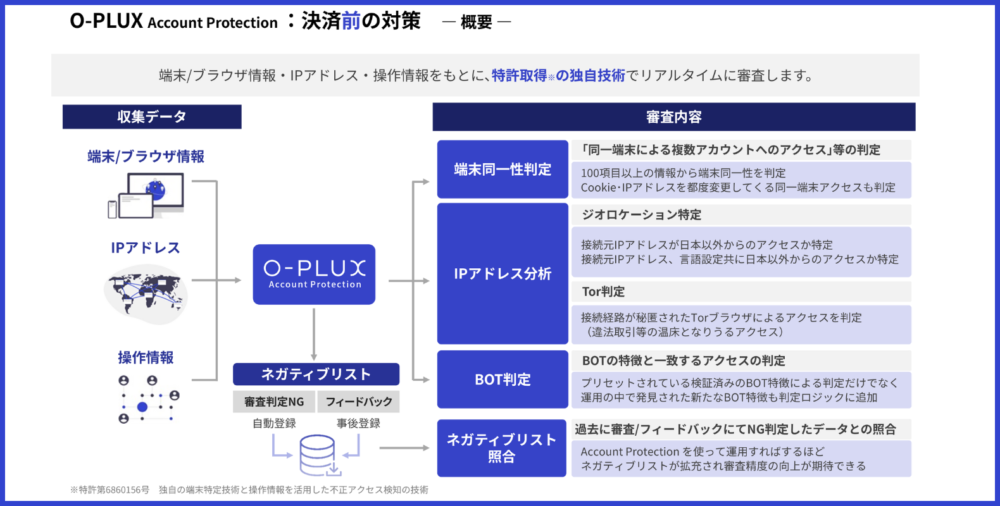

「O-PLUX」とは、当サイトを運営するかっこ株式会社が開発・提供しており、ログインから決済までECの不正を一貫して見抜くことができる不正検知サービスです。

「O-PLUX」がログイン時にどのように機能して不正をブロックしているのかは、以下の画像で説明しておりますのでご覧ください。

※参考:Cacco Inc.

なお、ログイン時には怪しいユーザーにのみ追加の認証を行うため、正常なユーザーには負担がかかることなく高精度な検知が可能です。

※参考:Cacco Inc.

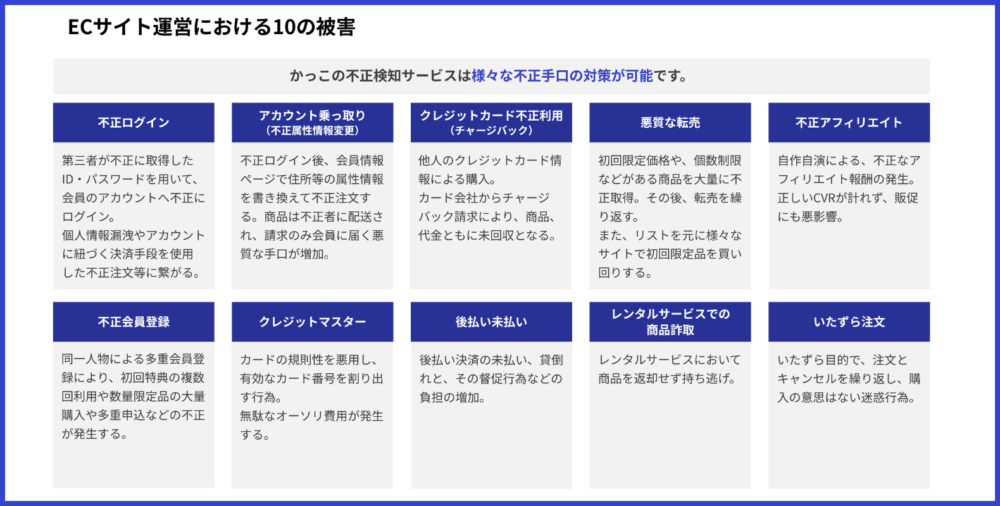

また、「O-PLUX」では不正ログインを防ぐだけではなく、ECで起こる10の不正手口を丸っと対策することができることも国内で最も選ばれている理由の1つです。

EC事業者を悩ませるのはポイントの不正利用だけではなく、年間550億円以上の被害が発生しているクレジットカードの不正利用や取り締まりが追い付いていない不正転売などもあります。

EC取引において実際に被害が発生している手口を「O-PLUX」1つのサービスで全て対策することが可能です。

※参考:Cacco Inc.

「O-PLUX」についてもっと詳しく知りたい方は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

ポイントの不正利用についてよくある質問3つ

最後に、ポイントの不正利用についてよくある質問3つにお答えしていきます。

- 【質問1】ポイントが不正利用されたらどうすればいい?

- 【質問2】ポイントが不正利用されたら他にどんなリスクがあるの?

- 【質問3】もし他人のポイントを不正利用したらどんな罪に問われるの?

ポイントの不正利用が発覚した場合の対処法や、ポイントの不正利用に加担してしまった場合に問われる罪について知りたい方は、以下の回答を参考にしてください。

【質問1】ポイントが不正利用されたらどうすればいい?

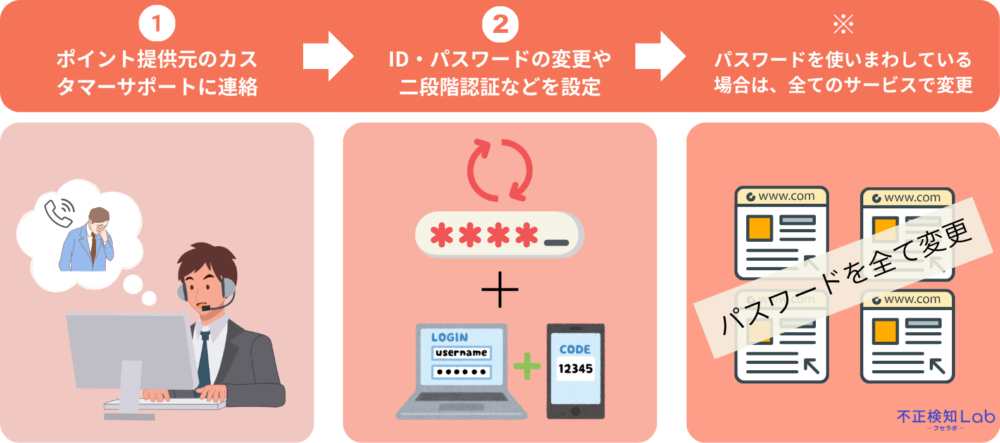

ポイントが不正利用された場合、まず最初に行うべきは、ポイント提供元のカスタマーサポートに連絡することです。

次に、アカウントのセキュリティを強化するために、ID・パスワードを変更し、二段階認証や多要素認証を設定してください。

もしパスワードを他のウェブサービスでも使いまわしている場合は、全てのID・パスワードを変更しましょう。

このように、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に抑える努力を行うことが重要です。

なお、ポイントが不正利用されたときの補償について気になる方は、『1.2 ポイントが不正利用されたら補償はしてもらえるの?』で解説しています。

【質問2】ポイントが不正利用されたら他にどんなリスクがあるの?

ポイントが不正利用されると、コツコツ貯めてきたポイントの消失だけでなく、個人情報漏洩のリスクも高まります。

ポイントが不正利用される原因として、不正アクセスによるアカウント乗っ取りがあります。

もしECサイトのアカウントが乗っ取られてしまうと、ポイントの不正利用だけではなく、クレジットカードが不正利用される危険性もあります。

アカウントの乗っ取りによる被害については、以下の記事でも詳しく解説していますのでお読みください。

これらのリスクを避けるためには、日頃からのセキュリティ対策と、不正利用が発覚した場合の早期対応が重要です。

ユーザーが行うべきポイントの不正利用対策は、『3. 【ユーザー向け】ポイントの不正利用を防ぐ対策方法4つ』で詳しく解説しています。

【質問3】もし他人のポイントを不正利用したらどんな罪に問われるの?

他人のポイントを不正利用する行為は、法律上さまざまな罪に問われる可能性があります。

たとえば、他人のIDやパスワードを不正に使用してポイントを利用した場合、「不正アクセス禁止法」に抵触する恐れがあります。

さらに、他人を欺いてポイントを得た場合、「詐欺罪」が適用されることがあります。

| 問われる可能性のある罪 | 刑期 |

|---|---|

| 不正アクセス禁止法 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

| 詐欺罪 | 10年以下の懲役(※罰金刑なし) |

不正アクセス禁止法については、以下の記事でも詳しく解説していますので気になる方はお読みください。

もし詐欺罪が成立すると、罰金刑はなく、10年以下の懲役が科される可能性があります。

ポイントの不正利用は重大な法的リスクを伴う行為であり、法律を遵守し、ポイントの取り扱いに十分注意を払うことが重要です。

『2. ポイントが不正利用された事例2つ』では、「不正アクセス禁止法」と「詐欺罪」の両方の罪で逮捕された事例を紹介していますので、気になる方はお読みください。

まとめ

ポイントの不正利用は、ユーザーにとって貴重なポイントを失うだけでなく、事業者にとっても信頼を損なう大きな問題です。

この記事で紹介したように、ユーザーはポイントの不正利用対策として4つの対策を行うようにしましょう。

- 【対策1】複雑なパスワードを設定する

- 【対策2】ポイントは定期的に利用する

- 【対策3】ポイントカード集約アプリの利用は控える

- 【対策4】ポイントの利用履歴を定期的にチェックする

一方、事業者がユーザーのポイントを守るために行うべき対策は3つです。

- 【対策1】多要素認証を導入する

- 【対策2】サーバーのOSを最新にアップデートする

- 【対策3】不正検知サービスを活用する

特に、不正検知サービスを活用すれば、正常なユーザーへの負担なく、リアルタイムで高精度に不正ログインを検知することができるため、ポイントの不正利用対策としては非常に有効です。

不正検知サービスのなかでも、「O-PLUX」は信頼性が高く非常に高精度なサービスであるため、不正検知サービスの導入を検討している事業者様にはおすすめです。

「O-PLUX」について、もっと詳しく聞いてみたいという事業者様は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

ユーザーと事業者がそれぞれ対策を実施することで、ポイントの不正利用を防ぎ、安心してポイントを貯めたり利用したりできる環境を整えることができるでしょう。

-8-1000x300.png)