「クレジットカードの不正利用の現状はどうなっているのか」

「クレジットカードの不正利用を未然に防ぐことはできるのか」

クレジットカード決済を取り入れているECサイト事業者にとってこういった疑問はつきないことです。

この記事では、

- カード不正の最新の結果

- ECサイト事業者が取り入れるべき不正対策

について解説いたします。

\かっこ株式会社独自!EC関連550社へのアンケート結果大公開/ 無料資料ダウンロードはこちら

無料資料ダウンロードはこちら

目次

【最新】クレジットカードの番号盗用などによる不正被害額まとめ

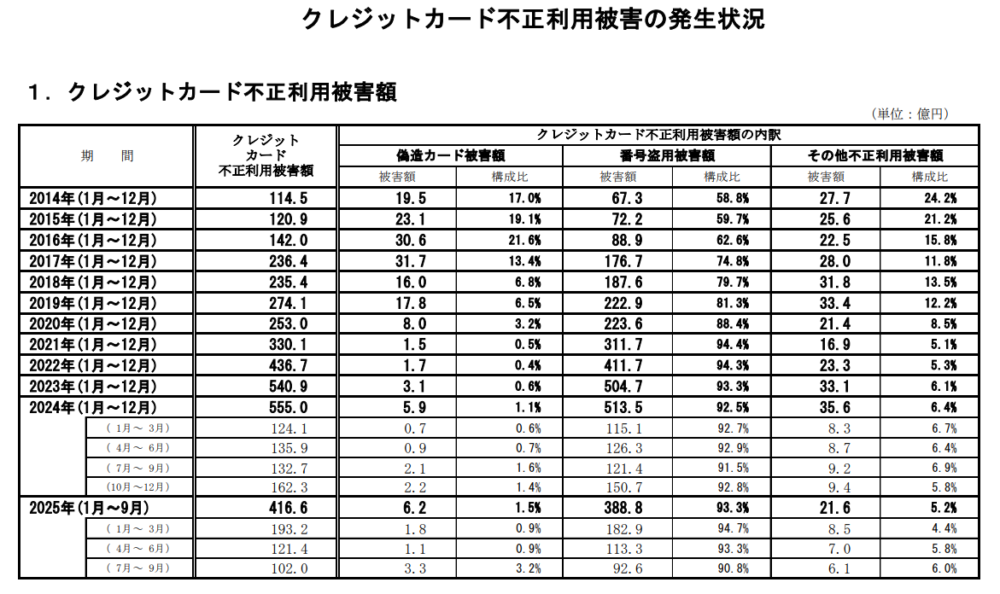

2025年12月に、一般社団法人日本クレジット協会から2025年7月~9月のクレジットカード不正利用被害額まとめが公開されました。

こちらは2025年現在で最新のデータになります。

一般社団法人日本クレジット協会は、クレジットカードの不正利用の実態を明らかにするため、定期的に調査を行い、集計値を公開しています。

日本クレジット協会によると、2024年のクレジットカード不正利用被害額は、残念ながら過去最高の555億円となりました。

最新の被害額を細かく見てみると、2025年7月~9月までのクレジットカード不正利用被害額は、前年の同時期と比べて約30億円減少の102億円でした。(回答41社:前年同数)

この内訳は、

- 偽造カード被害額

- 番号盗用被害額

- その他不正利用被害額

となっています。

※引用:「一般社団法人日本クレジット協会」

上図真ん中のカード番号盗用被害額については2025年7月~9月は90.8%(92.6億円)、2024年同時期は91.5%(121.4億円)という構成比です。(3か月に1度、本記事を更新していますが増加額はほぼ毎回過去最高額を記述している状況です..)

「番号盗用被害額」とは、カードそのものの盗難や偽造・変造を伴わず、クレジットカード番号などの情報だけで不正に決済された金額のことです。

番号盗用されたクレジットカードは、非対面でのカード決済、番号を記入して利用できる場所で不正利用されるので、主にECサイトで不正に利用されます。つまり、クレジットカードの持ち主が意図しない不正利用がECサイトなどで多発していると言えます。

(※例えば、ネット通販(EC)などで会員になりすまして行われる不正利用が典型的な例です。)

また、成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、クレジットカードを作成することができるようになったので、若者を狙ったクレジットカード情報を盗むフィッシングなどの迷惑メールにも注意しましょう。

※自分のクレジットカードが不正利用されているかの確認・事前の対策などについて知りたい方は以下の記事をご覧ください。

クレジットカードの不正利用被害が増えたことには、主に以下のことが影響しています。

- コロナ禍に伴って事業者のEC展開が増えたこと

- EC展開を狙った不正者が増えたこと

コロナ禍に伴って事業者のEC展開が増えたこと

2020年以降は新型コロナウイルスの影響から、消費者は店にいけない・事業者はお客さんが店に来ない、という状況になりました。

そのため、ネットショップ(EC)の需要が消費者・事業者で増え、ECサイトの数が増えました。

新規のEC展開を狙った不正者が増えたこと

特に新しいネットショップは、セキュリティが手薄で不正者に狙われやすいこともあり、クレジットカードの不正利用を加速させました。

EC立ち上げの時期は売上拡大のことに集中している事業者が多く、不正注文対策ができていないことが原因です。

最新のクレジットカードの不正利用被害から分かること

今回、日本クレジット協会から公開された、クレジットカードの不正利用被害から分かることは以下のようになります。

- 2024年は過去最高の不正利用被害額=不正者・新たな不正手口の増加

- クレジットカードの番号盗用被害額の割合も増加

- 各事業者のなりすまし対策はまだまだできていない

これらのことから、自社で不正の監視をし続けることに限界がくることも予想されます。

人力や3Dセキュアだけでの不正対策には限界があるので、セキュリティをより強固なものにするためにも検知制度が高い不正検知システムの導入を検討しましょう。

当サイトを運営するかっこ株式会社が開発・提供している不正検知システム「O-PLUX」は、2025年12月末までのお申込みで1万円でトライアル利用ができます。

まずは不正検知システムの仕組みや防ぎ方など以下の資料から確認してみてください。

現状のご相談なども資料内の連絡先から可能です。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

不正の有無に関わらず対策の実施を

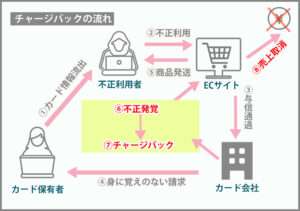

クレジットカードの番号盗用による被害額は、チャージバックという手続きを経て、多くの場合EC事業者が負担することになります。

番号盗用の主な事例としては、流出したクレジットカード番号がネットショッピングでのなりすましに利用されるといったケースが挙げられます。

ですから、EC事業者は不正の有無に関わらず対策の実施を行う必要があります。

EC事業者が行えるクレジットカードの不正利用対策

※イメージ

クレジットカードの不正利用はチャージバックと呼ばれます。

チャージバックとは、クレジットカードの不正利用からから消費者を守る仕組みで、利用者が同意しない支払い(不正利用)はクレジットカード会社がその売上を取り消しできるというものです。

その取り消された売上・代金は、原則として

- カード利用者の本人確認がされている場合はカード会社

- 本人確認がされていない場合は加盟店

が負担します。

そのため、加盟店(ネットショップ)が費用を負担しており、チャージバックによる損失を考え事業資金を用意したり、保険への加盟を導入したりする事業者もいます。

チャージバックについて、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

では、ECサイトをチャージバックから守るための対策をご紹介します。

- セキュリティコードを利用する

- 3Dセキュアを活用する

- 不正検知システムの導入

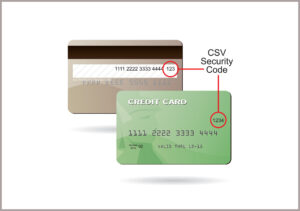

セキュリティコードを利用する

※イメージ

セキュリティコードとは通常クレジットカードの裏面に記載されている3桁または4桁の数字になります。

セキュリティコードはクレジットカードのネットショッピングでの不正利用を妨げるものです。

クレジットカードに記録されている磁気情報には含まれていないため、スキミングによって盗まれることがないので、不正利用防止には役立ちます。

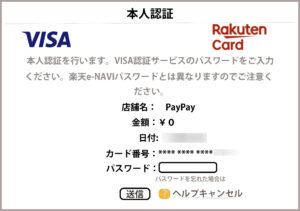

3Dセキュア(本人認証サービス)を活用する

※イメージ

「3Dセキュア」とは、ECサイトにおける本人確認(本人認証サービス)のことを指します。

「3Dセキュア」(本人認証サービス)はカードブランドごとに名称が異なっていて、「3Dセキュア」はVisaが提供する本人認証サービスの名称です。

3Dセキュアを利用する仕組みは、カード利用者がクレジットカード会社に「3Dセキュア」用にパスワードを登録して本人認証を行う方法となっています。

このパスワードは、カード契約者本人だけが知りうる情報で、他人による「なりすまし」を防ぐことができます。

この「3Dセキュア」をEC事業者が活用するには、3Dセキュアを提供しているサービスを利用することでも可能になります。

例えば、運営しているECサイトで決済代行サービスを導入する場合、「SBペイメントサービス」が「3Dセキュア2.0」を提供しているので3Dセキュアを活用することができます。

なお、3Dセキュア(3Dセキュア 1.0)は2022年10月よりはサポートが終了します。

「3Dセキュア1.0」は、カード所有者が登録したパスワードで本人認証を行いますが、「3Dセキュア2.0」は、ワンタイムパスワードや生体認証などを使って本人認証を行うようになります。

不正検知システムの導入

仮に不正検知システムを導入した場合、審査を行うタイミングは運用により異なりますが、取引の完了前に異変を検知し対応できるため結果としてチャージバックへのリスク削減に繋がります。

現時点では被害がなくとも、何らかの対策を検討しておくのが賢明と言えそうです。

具体的に不正対策を導入する場合は、自社のみで行うのか、不正検知対策システムを利用するのかで体制構築・オペレーションが異なります。

「O-PLUX」や「不正チェッカー」は、EC取引を以下のポイントで健全化をサポートします。

- 不正データをリアルタイムで共有

- 人の作業を自動化

- 人の判断をシステムで代替

- プロ×AIによる審査の運用体制

自社で不正対策をする際に、どちらの体制が良いのかについては以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

\かっこ株式会社独自!EC関連550社へのアンケート結果大公開/ 無料資料ダウンロードはこちら

無料資料ダウンロードはこちら

クレジットカードの不正対策には不正検知システムの導入が効果的

上記で説明したように、クレジットカードの不正対策には不正検知システムの導入が効果的です。

当サイトを運営するかっこ株式会社が提供する不正検知システム「O-PLUX」は、2025年現在、国内・国外累計120,000サイト以上に導入されており、国内導入実績No.1、EC・通販事業の安心・ 安全な運営をサポートしています。

(※2025年3月末日時点。株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」による)

不正検知システムを導入し商品の発送前に不正を見つければ、被害を最小に抑え、業務効率を最適化できます。

以下の資料では不正対策の方法や、不正の実態などについてまとめています。

ぜひ資料をダウンロードして、ご活用ください。

\かっこ株式会社独自!EC関連550社へのアンケート結果大公開/ 無料資料ダウンロードはこちら

無料資料ダウンロードはこちら

-8-1000x300.png)