「二段階認証とは?」

「二段階認証の設定方法がわからない」

とお悩みでありませんか?

二段階認証とは、本人確認の方法の1つで、「IDとパスワードによる認証に加えてもう一段階認証を行う認証方法」で、2回の認証を行うことでセキュリティを高めることができ、不正アクセスを防ぐことができます。

この記事では、

- 二段階認証の仕組み

- 二段階認証が必要な理由

- おすすめの不正検知サービス

について解説します。

「セキュリティを高めたい」「不正アクセスを防ぎたい」という方はぜひ最後までお読みください!

目次

二段階認証とは?

二段階認証とは、本人確認の方法の1つで、「IDとパスワードによる認証に加えてもう一段階の認証を行う認証方法」で、2回の認証を行うことでセキュリティを高めることができ、不正アクセスを防ぐことができます。

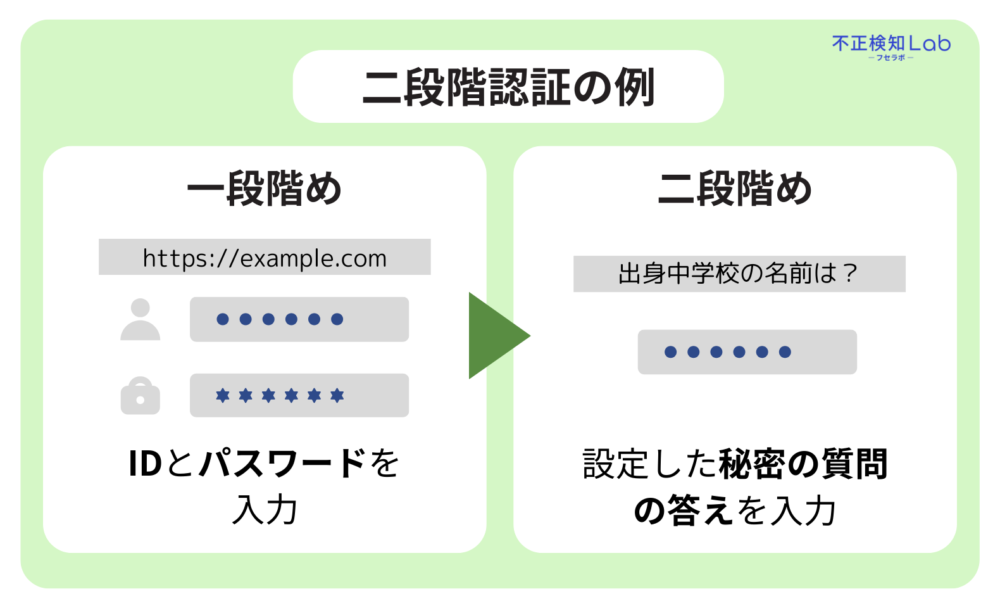

例えば、「IDとパスワードを入力した後に秘密の質問の答えを入力する」など、IDとパスワードに加えてもう一度本人認証を実施することが二段階認証です。

ここでは二段階認証について以下を解説します。

- 二段階認証の仕組み

- 二段階認証・二要素認証・多要素認証の違い

- 二段階認証が使われている場面と認証時に使うツール

それぞれ詳しく解説していきます。

二段階認証の仕組み

二段階認証とは、ログイン時に2回の認証を行うことで、セキュリティを強化する仕組みです。

例えば、IDとパスワードを入力した後、秘密の質問に答えたりする方法があります。

IDとパスワード以外に他の情報を使用して認証を行うことで、万が一1つ目の認証情報が漏れても、2つ目を突破されない限りログインされることはなく、不正アクセスを防ぐことができます。

二段階認証と混ざりやすい二要素認証・多要素認証との違い

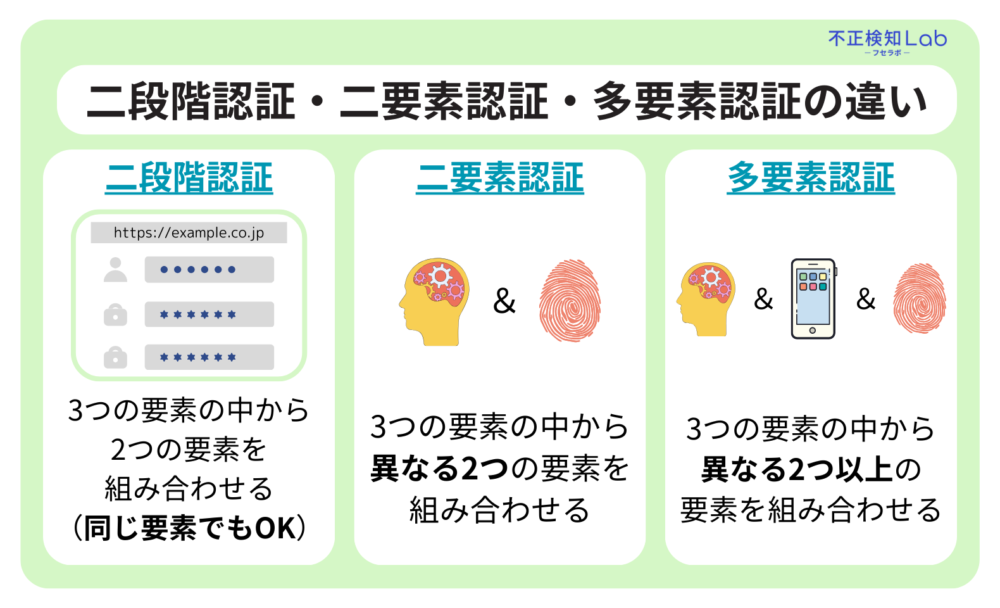

二段階認証と似たような言葉に「二要素認証」「多要素認証」があります。

それぞれの説明は、以下の通りです。

- 二段階認証:認証の3要素の中から、2つの要素を組み合わせて本人認証を行う(同じ種類の要素を2回使うことも可能)

- 二要素認証:認証の3要素の中から、異なる2つの要素を使って本人認証を行う

- 多要素認証:認証の3要素の中から、異なる2つ以上(通常3つ)の要素を組み合わせて認証を行う

二要素認証と二段階認証の違いは、二段階認証は「同じ種類の要素を2回使うことも可能」という点です。

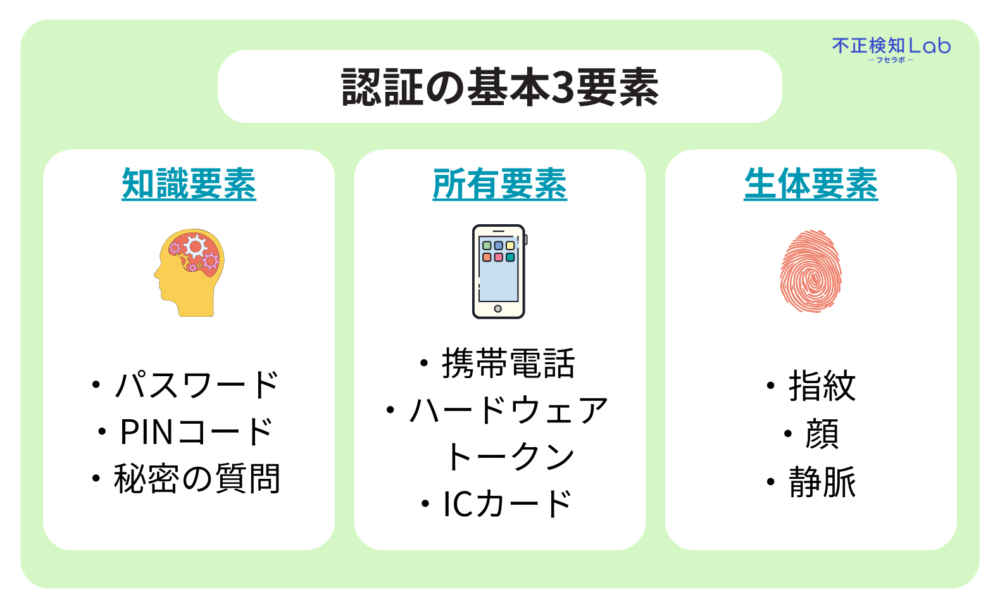

そもそも、認証は以下の「3つの要素」が基本とされています。

- 知識要素:パスワードやPINコードなど、ユーザーしか知り得ない情報

- 所有要素:携帯電話のSMS認証やICカード・キャッシュカードなど、ユーザーが所有しているモノ

- 生体要素:ユーザー自身の指紋や顔、静脈といった固有の身体的な特徴

この3要素のどれを何回組み合わせるかによって、二段階認証・二要素認証・多要素認証のどれかに分類されます。

どの認証方式を採用するかによって、セキュリティの強度やユーザーの利便性、導入コストが変わります。

二段階認証は比較的手軽に導入できる一方で、高度なセキュリティが求められる場面では、二要素認証や多要素認証の方が推奨されることもあります。

二要素認証については、以下の記事で詳しく説明しておりますので参考にしてください。

二段階認証が使われている場面と認証時によく使うツール

二段階認証は、SNSや金融機関、クラウドサービスなど、あらゆる場面で導入されており、認証にはSMS、アプリ、トークンなどが利用されます。

二段階認証が使われている場面には次のようなものがあります。

- SNS(LINE、Instagram、Facebookなど)

- メールサービス(Gmail、Yahoo!メール)

- ECサイト(Amazon、楽天市場など)

- ネットバンキング・証券会社

なお、認証時に使われる主なツールには以下の種類があります。

- SMS認証:携帯番号に認証コードを送信して認証を行う

- 認証アプリ(Google Authenticatorなど):スマホのアプリで生成されるワンタイムコードを使用して認証を行う

- メール認証:指定されたメールアドレスにログイン確認リンクを送って認証を行う

昨今、情報漏えいや不正ログインが多発する中で、企業・サービス側もセキュリティ強化のために二段階認証を積極的に導入しています。

日常的に利用するサービスこそ、二段階認証を設定してセキュリティを向上させることが必要でしょう。

二段階認証が必要な理由は「不正アクセス」の増加

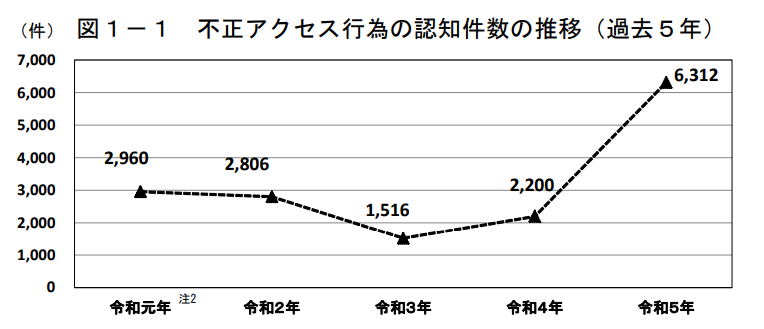

二段階認証が必要な理由は、不正アクセスの発生件数が増加しているからです。

不正アクセスの発生件数はどれほど増えているのか、具体的にデータで確認してみましょう。

※引用:「警察庁」

令和5年に発表された警察庁の調査では、令和3年から令和5年の2年で不正アクセスの発生件数は約4倍に増加しています。

不正アクセスにより個人情報が流出した場合、サービス利用者は以下のような被害を受けます。

- アカウント乗っ取り

- クレジットカードの不正利用

- 不正送金

- パスワードを使いまわしている場合は他ウェブサービスへの不正ログイン

- SNSなどでのなりすまし

このように、不正アクセスを許してしまうと、金銭的・精神的な被害を受ける恐れがあります。

また、事業者が不正アクセスの被害に遭うと

- 顧客や取引先の情報流出による信頼低下

- 法的責任や罰金の発生

- 金銭的損害

- 業務の停止と復旧コストの発生

- ブランドイメージの低下

などの影響を受けることが考えられます。

不正アクセスが起こると、サービス利用者・事業者ともに大きな被害を受けるため、不正アクセスを防ぐことができる二段階認証を導入すべきといえるでしょう。

以下の記事では、不正アクセスが起こる仕組みをわかりやすく解説しておりますので、気になる方はお読みください。

二段階認証で防ぐことができる不正の種類

二段階認証を導入することで、以下のような不正被害の防止が期待できます。

- 不正ログイン・不正アクセス

- アカウント乗っ取り

- ECサイトでのクレジットカード不正利用

- 証券口座での不正取引

- ネットバンキングからの不正送金

これらの被害は、IDやパスワードといった情報だけで認証が完了してしまう場合に起こりやすい傾向があります。

パスワードが漏えいしたり、第三者に知られてしまったりした場合でも、ログイン時や重要な操作時にもう1段階追加の認証を追加することで、不正なアクセスや操作のリスクを減らすことが可能です。

特に、金融関連サービスでは、アカウントの乗っ取り後にすぐ資金を移動されたり、個人情報が悪用されたりする危険性があるため、被害の深刻化を防ぐうえでも二段階認証は非常に有効な対策と言えるでしょう。

証券口座のアカウントが乗っ取られてしまった詳しい状況や被害事例については、以下の記事で詳しく解説しておりますので興味がある方はお読みください。

二段階認証の設定方法10選【サービス別】

ここからは、「普段利用しているサービスのセキュリティを強化したい!」という方向けに、以下の10個のサービスの二段階認証の設定方法を紹介します。

それぞれ二段階認証を設定して、アカウントのセキュリティを高めましょう。

1. Google

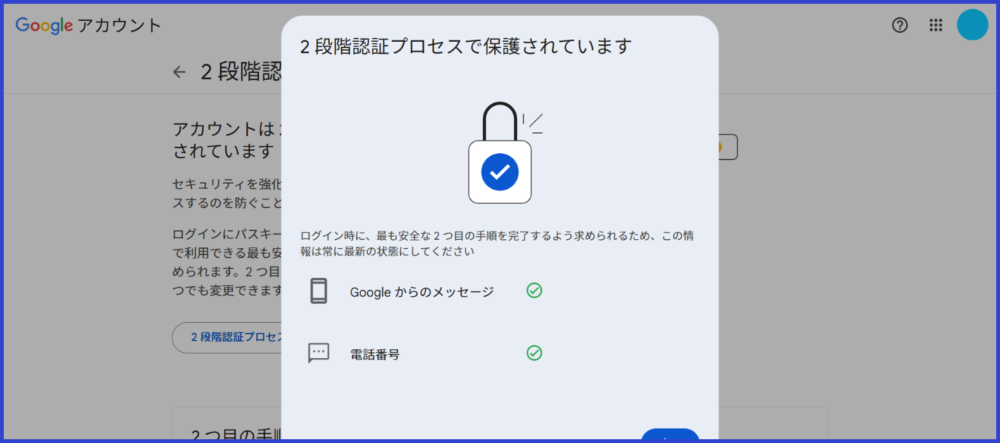

※引用:Google

Googleアカウントの二段階認証の設定は、以下の手順で行いましょう。

①Google アカウントを開き、[セキュリティ] を選択します。

②[Google にログインする方法] で [2段階認証プロセス] を選択します。

③[2段階認証プロセスを有効にする] を選択し、画面上の指示に沿って手順を完了します。

④[2段階認証プロセスで保護されています] の表示が出たら、設定完了です。

その他、二段階認証に関するヘルプは以下から公式ページをご確認ください。

2. LINE

※引用:LINE

LINEでの二段階認証は、パスキーを使用して認証します。

※LINEの設定は「2要素認証」の表記ですが、「1.2 二段階認証と混ざりやすい二要素認証・多要素認証との違い」で説明した通り、2度認証を行うものを「二段階認証」と呼ぶためここで設定方法として案内します。

①スマートフォン版LINEで[ホーム]>[設定]>[アカウント]を開く

②[WEBログインの2要素認証]のボタンをONにする

※引用:「LINE」

この設定を行うことにより、普段使う端末以外でLINEにログインした際、パスワードが普段使っている端末に送られ、それを入力することにより、ログインができます。

詳しくは、以下からLINEの公式ページをチェックしてください。

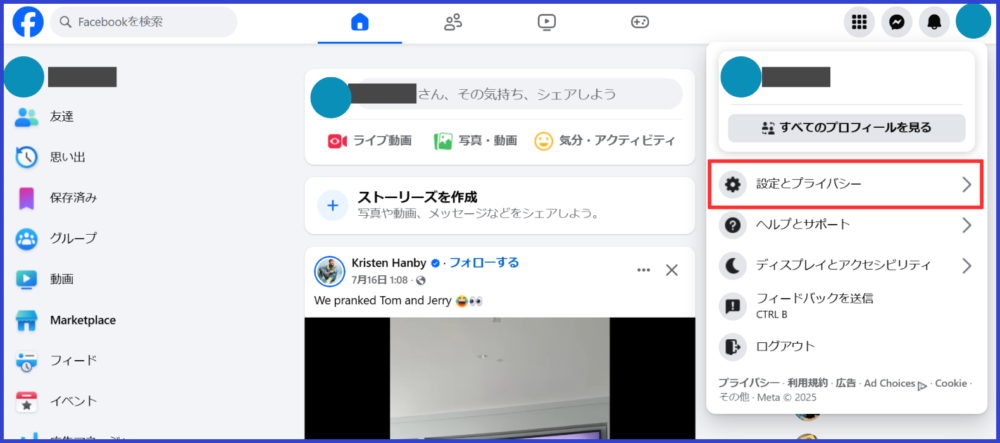

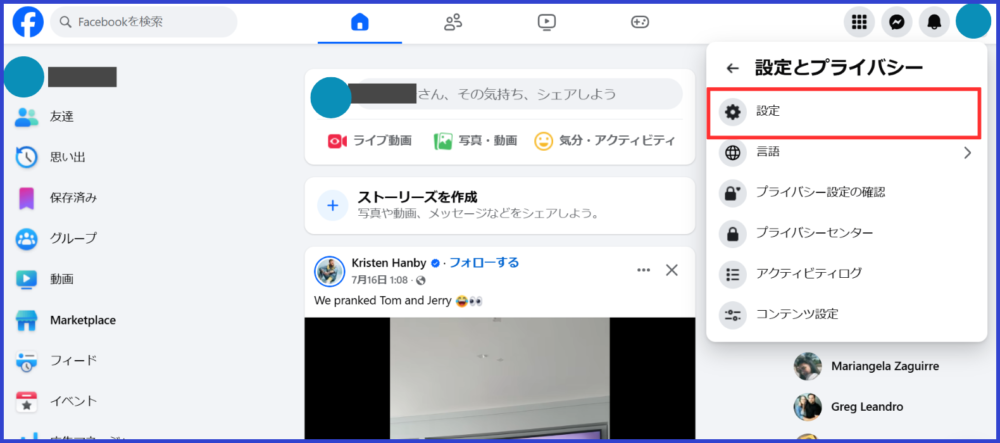

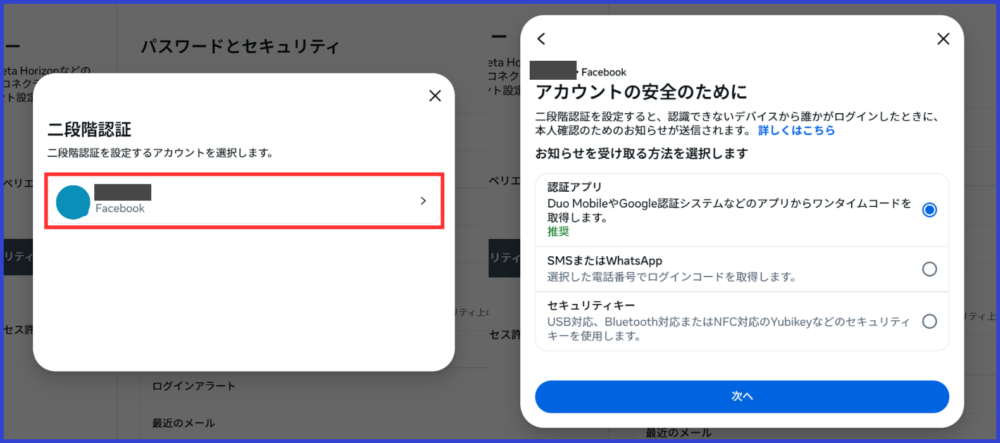

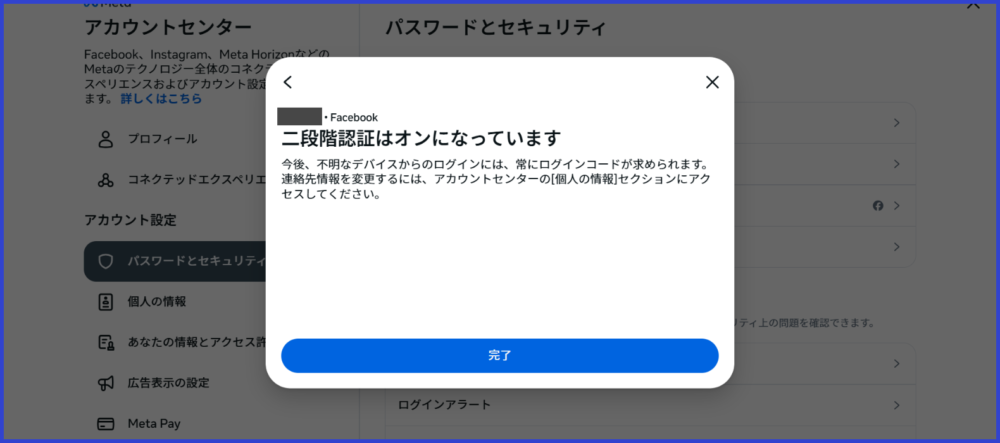

3. Facebook

※引用:Facebook

Facebookの二段階認証の設定は、以下の手順で行いましょう。

①右上のプロフィール写真をクリックしてから、[設定とプライバシー]をクリックします。

②[設定]をクリックします。

②[設定]をクリックします。

③サイドバーの[プライバシー設定の確認]をクリックします。

④青いアイコンの[アカウントの安全を確保するには]をクリックします。

⑤画面に従って[次へ]をクリックし、[二段階認証]が出てきたら[開始する]をクリックします。

⑥二段階認証を設定するアカウントを選択、どの手段で二段階認証を行うのか選択し、指示に従って設定を完了させます。

⑦[二段階認証はオンになっています]の表示がされたら設定は完了です。

二段階認証についてのFacebookのヘルプページは以下からご確認ください。

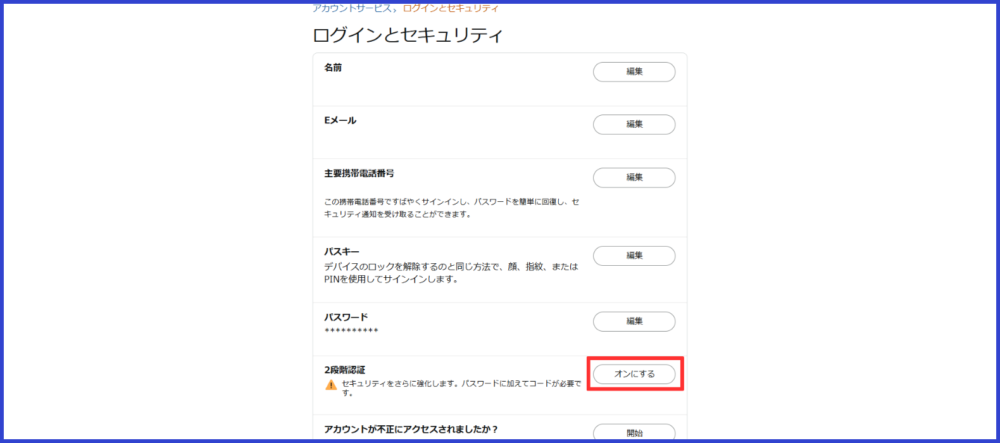

4. Amazon

※引用:Amazon

Amazonの二段階認証の設定は、以下の手順で行いましょう。

①[アカウントサービス]を選択します。

②[アカウントサービス]の[ログインとセキュリティ]を選択します。

②[アカウントサービス]の[ログインとセキュリティ]を選択します。

③[ログインとセキュリティ]の中の[2段階認証]の横にある[オンにする]を選択します。

③[ログインとセキュリティ]の中の[2段階認証]の横にある[オンにする]を選択します。

④画面の指示に従って、電話番号か認証アプリを使用して二段階認証を設定します。

④[2段階認証が有効になりました] の表示が出たら、設定完了です。

二段階認証についてのAmazonのヘルプページは以下からご確認ください。

5. 楽天証券

※引用:楽天証券

楽天証券では、2025年6月1日(日)より、ログイン追加認証が全チャネル必須化されました。

楽天証券の追加認証は、基本的に自動で設定されるため、特に設定する必要はありません。

楽天証券の追加認証についての詳細やヘルプページは以下にありますので、ぜひチェックしてみてください。

その他のサービス5つ

その他にも、二段階認証の設定方法がよく検索されている5つのサービスの

- 二段階認証を行うタイミング

- 二段階認証に使用するツール

- 二段階認証の設定方法ページのリンク

などを以下の表にまとめましたので「普段使っているサービスのセキュリティを強化したい」という方はぜひ参考にしてください。

| サービス名 | 認証タイミング | 認証に使用されるツール | 設定方法ページ | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | ログイン時 |

|

SBI証券「デバイス認証・FIDO(スマホ認証)の設定をお願いします」 | FIDO(スマホ認証)を行う際には、アプリのダウンロードが必要 |

| 出金時 | メールアドレス認証 | SBI証券「出金時の二要素認証サービス」 | 出金時に自動実行 | |

| コインチェック | ログイン時 | 認証アプリ(Google Authenticator等) | コインチェックヘルプセンター「パソコンとスマートフォンを用いた2段階認証の設定方法」 | スマホアプリ/PCで二段階認証の設定が可能 |

| TikTok | ログイン時 |

|

TikTok「アカウントの安全性」 | アプリからのみ二段階認証の設定が可能 |

| Epic Games(Fortnite) | ログイン時 |

|

Epic「2段階認証を有効化してアカウントを保護しよう!」 |

|

| ニンテンドーアカウント(Switch) | ログイン時 | メールアドレス認証 | ニンテンドーアカウント サポート「二段階認証」 | バックアップコードの利用も可能 |

二段階認証の利用で注意しておくべきこと5つ

二段階認証は強力なセキュリティ手段ですが、万全ではありません。

注意点を押さえておかないとログインができなくなったり、二段階認証を入れていてもすべての不正を防ぐことができるわけではないため、注意が必要です。

以下の5つのポイントを押さえて、安全に活用しましょう。

- バックアップコードを必ず保存しておく

- 認証デバイスを紛失しない・機種変更の場合は移行する

- ログインアラートをオンにしておく

- 定期的に設定を見直すように心がける

- 二段階認証に頼りすぎず、他のセキュリティ向上できる手段も使う

詳しく説明していきます。

1. バックアップコードを必ず保存しておく

二段階認証を設定すると、多くのサービスで「バックアップコード」が発行されます。

二段階認証でログインできない場合に、2つ目の手段として使用する数字のコード

スマートフォンを紛失した場合や電話番号を変更した場合などに利用する

バックアップコードは、

- 安全な場所にメモを保管する

- パスワード管理ツールに記録する

などして、必ず控えておくようにしましょう。

2. 認証デバイスを紛失しない・機種変更の場合は移行する

スマートフォンに認証アプリを入れて二段階認証を行っている場合、端末の紛失や故障、機種変更時に移行を忘れるとログインができなくなってしまいます。

- 認証に使用しているデバイス(スマートフォンなど)を紛失しない

- 機種変更時には認証アプリの移行を行う

などに注意してください。

また、必要に応じてサービス側の設定変更やバックアップ手段の確認をしておくことが大切です。

3. ログインアラートをオンにしておく

不正アクセスを察知するために有効なのが、ログインアラート機能です。

普段使用していない端末や普段ログインすることがない場所など、普段と違う環境からアカウントへのログインがあった際、登録されているメールアドレスなどにログインされたことがお知らせされる機能

ログインのたびに通知が届くよう設定しておけば、自分以外の誰かがアクセスしようとしていることにすぐ気づけます。

セキュリティ設定画面で「ログイン通知」や「新しい端末からのログイン通知」をオンにしておきましょう。

4. 定期的に設定を見直すように心がける

二段階認証の設定は、一度行っただけで終わりにせず、定期的に確認・更新する習慣を持つことが重要です。

例えば、

- 使わなくなった端末が認証を行う端末に設定されていないか

- 予備のメールアドレスが古くなっていないか

などを定期的にチェックし、現在の利用状況に合ったセキュリティ設定を行いましょう。

5. 二段階認証に頼りすぎず、他のセキュリティ向上できる手段も使う

二段階認証は非常に有効なセキュリティ対策ですが、すべての攻撃を防げるわけではありません。

例えば、偽のログイン画面に情報を入力させるフィッシングや、ウイルスによって情報を盗まれるケースなど、二段階認証では防ぎきれない攻撃手法も存在します。

そのため、次のような対策もあわせて行うことが重要です。

- ソフトウェアを最新の状態に保つ

- 強力なパスワードを使い、定期的に変更する

- 怪しいファイル・メールを不用意に開かない

二段階認証とこうした対策を併用することで、よりセキュリティを強化することができます。

「二段階認証を設定しているから大丈夫」と過信せず、他の対策も意識して取り入れることが大切です。

【事業者向け】二段階認証導入のメリットと注意点

これまで、二段階認証の概要や設定方法について説明してきましたが、ここからは事業者様へ向けて、自社サービスに二段階認証を導入するメリットと導入のリスクをそれぞれお話しいたします。

二段階認証を導入するメリットは以下の4つです。

- 【メリット1】個人情報や機密データを守ることができる

- 【メリット2】導入コストが比較的低い

- 【メリット3】利用顧客に安心感を与えることができる

- 【メリット4】コンプライアンスを守ることができる

一方、二段階認証を導入するリスクとしては以下の3つが挙げられます。

- 【注意点1】導入・運用にはコストがかかる

- 【注意点2】ユーザーの利便性を損なうリスクがある

- 【注意点3】すり抜け・突破のリスクがある

それぞれ詳しく説明していきますので、導入すべきか迷っている事業者はぜひお読みください。

【メリット1】個人情報や機密データを守ることができる

二段階認証の導入のメリット1つ目は、導入により個人情報や機密データを守ることができるということです。

社内アカウントや顧客情報を含むシステムに不正アクセスが発生すると、情報漏えいや信用失墜など、深刻な被害につながります。

二段階認証を導入することで、仮にIDやパスワードが外部に漏れたとしても、2回目の認証によって不正なログインを防ぐことができ、個人情報や機密データなどの漏えいやそれに伴う二次被害を防ぐことができます。

【メリット2】導入コストが比較的低い

2つ目のメリットは、導入コストが比較的低いということです。

多くの認証アプリやクラウドサービスでは、無料または低額で二段階認証機能が提供されており、既存のID・パスワード認証に手軽に追加できます。

大規模なシステム改修が不要なため、コストを抑えながらセキュリティを強化できるのが特徴です。

また、二要素認証や多要素認証と比べても、導入・運用コストが低く、二段階認証はシンプルかつ効率的にセキュリティを向上させる手段といえます。

【メリット3】利用顧客に安心感を与えることができる

3つ目のメリットは、利用顧客に安心感を与えることができるということです。

二段階認証の導入により、セキュリティが向上し、不正アクセスのリスクを減らすことができます。

不正アクセスが起こると、顧客情報の流出など顧客にも迷惑がかかるため、不正アクセスを防ぐ二段階認証の導入はサイトやアプリを利用している顧客に安心感を与えることができるでしょう。

【メリット4】コンプライアンスを守ることができる

4つ目のメリットは、コンプライアンスを守ることができるということです。

二段階認証は不正アクセスを防ぎ、個人情報や機密データなどの流出のリスクを減らすことができるため、クレジットカード決済関連事業者においてはPCI-DSSなどのセキュリティ基準の要件の一部を満たすのに有効です。

▼PCI-DSSとは

加盟店やサービス・プロバイダーにおいて、クレジットカード会員データを安全に取り扱うことを目的として策定された、クレジットカード業界の国際セキュリティ基準

※引用:日本カード情報セキュリティ協議会

二段階認証の導入により、事業者はデータ保護義務を果たし、法的なリスクを減らすことができるため、コンプライアンスを守ることに繋がるでしょう。

【注意点1】導入・運用にはコストがかかる

ここからは、二段階認証を導入する際の注意点を紹介していきます。

1つ目の注意点としては、二段階認証の導入・運用にはコストがかかるということです。

「5.2 【メリット2】導入コストが比較的低い」ではコストが他の認証に比べて低いとお話しましたが、ツールそのもののコストは抑えられても、

- 導入時の社内教育

- 設定手順の整備

- サポート体制の構築

には人的・時間的コストがかかります。

特に従業員数が多い企業では、従業員や顧客へのサポート体制の強化も必要でしょう。

【注意点2】ユーザーの利便性を損なうリスクがある

2つ目のリスクとしては、二段階認証の導入でユーザーの利便性を損なうリスクがあることです。

認証手順が増えることで、一部のユーザーにとっては「使いにくい」「面倒だ」と感じる可能性があります。

さらに、ユーザーが認証デバイスをなくしたり、認証にエラーが発生するなどでログインができなくなると、EC事業者においては販売機会を失うなどのリスクもあります。

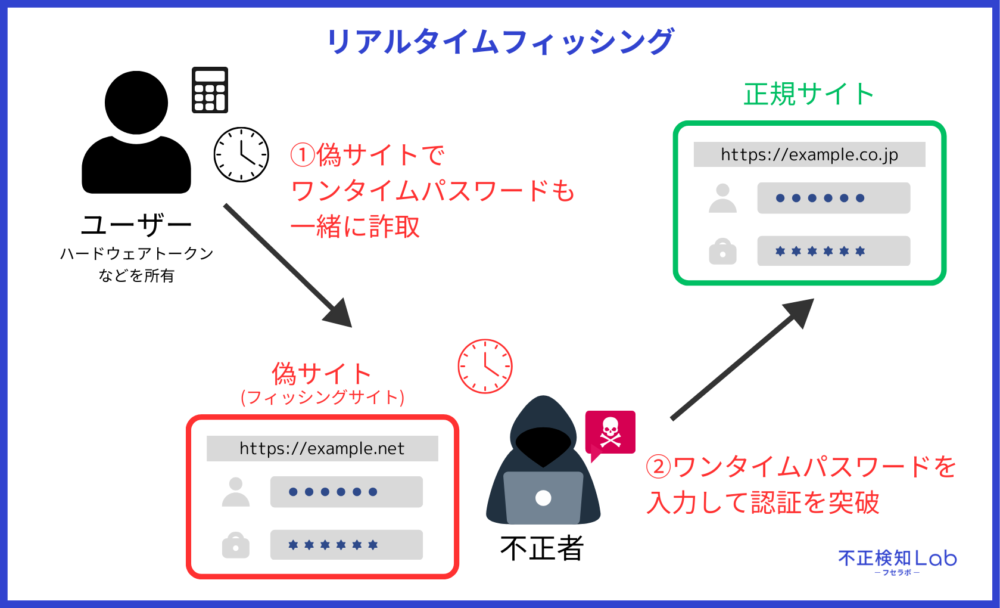

【注意点3】すり抜け・突破のリスクがある

3つ目のリスクとして挙げられるのは、二段階認証は不正者に突破されるリスクがあることです。

二段階認証は、セキュリティを向上することができる認証方法ですが、近年、フィッシング攻撃やマルウェアを使った手口によって、不正者がユーザーの認証情報やワンタイムパスワードを盗んで不正ログインするケースが発生しています。

特に、リアルタイムフィッシングでは、正規のログイン画面を偽装し、リアルタイムでワンタイムパスワードなどの情報を盗むケースが報告されており、二段階認証だけではないより高度なセキュリティ対策を併用することが重要といえます。

そのため、事業者は二段階認証を突破されるリスクも考え、より強固な不正ログイン対策を行うべきといえるでしょう。

では、より強固な不正ログイン対策について、次の章で詳しく解説していきます。

二段階認証のリスクを補うためには不正検知サービスの導入がおすすめ

ログイン情報を窃取して行われる巧妙な不正アクセス対策には、「不正検知サービス」の導入がおすすめです。

二段階認証を突破されてしまい、「不正ログイン」をされてしまうと、

- 個人情報等の漏洩、窃取

- 不正な操作(注文や送金等)

などの被害が発生する恐れがあります。

リアルタイムでパスワードを窃取するなど不正アクセスの手口は巧妙化しており、二段階認証は万全な不正アクセス対策とはいえません。

そんな巧妙な不正アクセスを防ぐには、不正検知サービスの導入がおすすめです。

不正検知サービスで不正ログインを防ぐことができれば、被害も最小限に抑えることができ、二次被害の発生を防ぐことができます。

また、不正検知サービスならユーザーの利便性を損なわずに不正ログイン対策が可能です。

不正アクセス対策を強化するなら不正検知サービス「O-PLUX」が有効

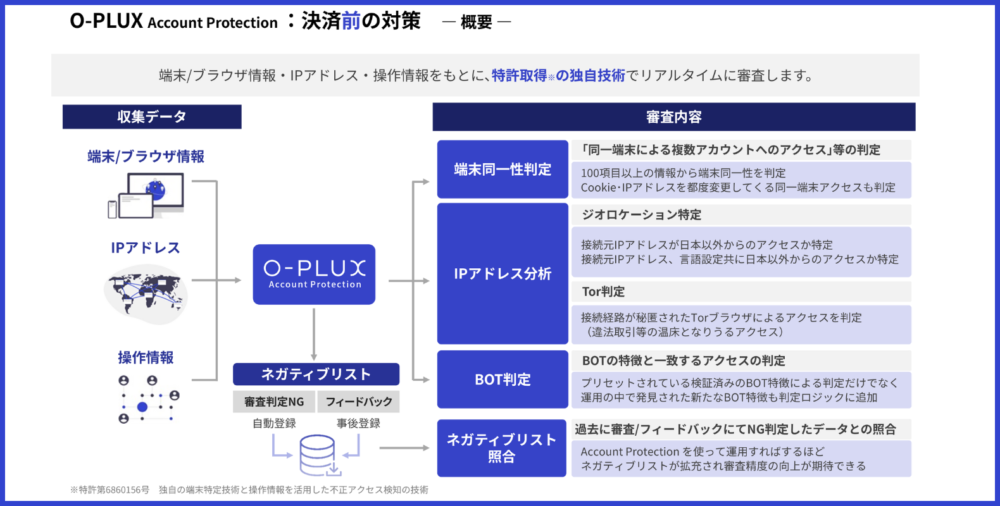

不正ログイン・アクセス対策には、当サイトを運営するかっこ株式会社が開発・提供する不正検知サービス「O-PLUX」を導入するのがおすすめです。

「O-PLUX」とは、正しいID・パスワードによるアクセスであっても、本人によるものか不正ログインであるかをリアルタイムに検知するクラウドサービスです。

※参考:Cacco Inc.

「O-PLUX」の働きを分かりやすく説明すると、Webサイトにアクセスしたユーザーのログイン時の挙動や、アクセスした端末情報などを分析し、他人のなりすましによる不正ログインをリアルタイムで検知しています。

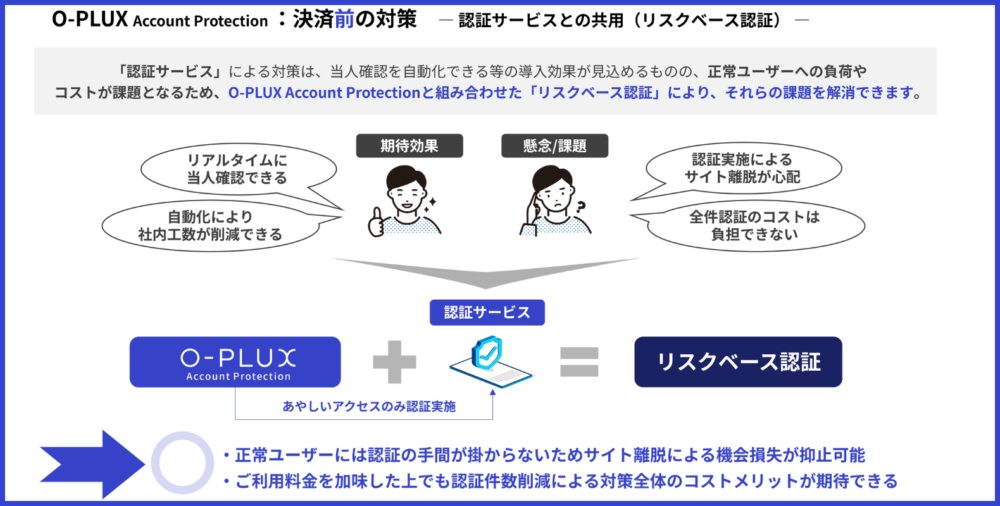

また、前章では二段階認証はユーザーの利便性を損なう恐れがあるとご説明しましたが、「O-PLUX」は、不審なログイン時のみ二段階認証を行うことで、通常のユーザーには影響を与えずに安全性を確保できます。

※参考:Cacco Inc.

さらに、「O-PLUX」は累計12万サイト以上で導入されており、その信頼性の高さが評価されています。

二段階認証のリスクをカバーし、大事な顧客の個人情報や機密データを何としてでも守りたいとお考えの企業様は、以下からぜひ資料をダウンロードしてください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

まとめ

この記事では、二段階認証の概要や導入・利用時に気を付けるべきポイントについて解説しました。

二段階認証とは、本人確認の方法の1つで、「IDとパスワードによる認証に加えてもう一段階認証を行う認証方法」で、2回の認証を行うことでセキュリティを高めることができ、不正アクセスのリスクを減らすことができます。

ユーザーが二段階認証のセキュリティを向上させるための注意点として以下の5つが挙げられます。

- バックアップコードを必ず保存しておく

- 認証デバイスを紛失しない・機種変更の場合は移行する

- ログインアラートをオンにしておく

- 定期的に設定を見直すように心がける

- 二段階認証に頼りすぎず、他のセキュリティ向上できる手段も使う

また、事業者が二段階認証を導入する際には以下のようなメリットと注意点があります。

▼二段階認証を導入するメリット4つ

・個人情報や機密データを守ることができる

・導入コストが比較的低い

・利用顧客に安心感を与えることができる

・コンプライアンスを守ることができる

▼二段階認証を導入する注意点3つ

・導入・運用にはコストがかかる

・ユーザーの利便性を損なうリスクがある

・すり抜け・突破のリスクがある

不正アクセスの発生件数は年々増加傾向にあり、サービスを提供している側にとって、二段階認証など不正アクセス対策は避けて通れないものです。

しかし、不正アクセス対策を厳重に実施するほど、ログインするのに手間がかかり利便性が低下し、ユーザー離れを招くリスクもあります。

そのため、

- 不正アクセス対策を実施しつつ、利便性を損なわない仕組み

- 二段階認証の突破リスクを考え、より強固な不正検知ができる仕組み

の両立が求められています。

そこでおすすめなのが、不正検知サービス「O-PLUX」です。

「O-PLUX」は

- リアルタイムで不正ログインを検知し、怪しいログインをブロックする

- 人的または機械的な不正アクセスを自動で検知するため、ユーザーの利便性を低下させない

- サイトにJavaScriptタグを挿入するだけなので、導入も簡単でスムーズ

という特徴があります。

「不正アクセス対策とサイトの利便性維持を両立したい」「より強固な不正アクセス対策を行いたい」とお考えの方は、以下からぜひ資料をダウンロードしてください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

※金融機関等には不正ログイン検知サービス「O-MOTION」として提供しております。

-8-1000x300.png)