フィッシング詐欺メールを開いただけでは、通常、個人情報を盗まれることはありません。

しかし、フィッシング詐欺のメールに記載されたURLを開いて個人情報などを入力してしまうと、悪用されるおそれがあります。

そこで本記事では、下記の内容をまとめました。

- フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合の対処法

- フィッシング詐欺メールによる被害に遭わないための4つの方法

- フィッシング詐欺メールを開いてしまった時の相談先一覧

- フィッシング詐欺の被害に遭わないための対策

フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合でも、冷静に対処しましょう。

なお、フィッシング詐欺について先に知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

\自社のなりすましサイトの検知・フィッシング対策に!/ 詳細やお問合せはこちら

詳細やお問合せはこちら

目次

【状況別】フィッシング詐欺メールを開いてしまった時の3つの対処方法

本章では、フィッシング詐欺メールを開いてしまい、次の3つのような状況に陥った際の対処方法をお伝えします。

- フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合

- フィッシング詐欺メール内のURLや添付ファイルを開いてしまった場合

- フィッシング詐欺メールに情報入力してしまった場合

自身の状況に当てはまる項目から、読み進めてください。

【状況1】フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合

フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合、下記の手順で対処します。

【フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合の対処方法】

- 速やかに端末のネットワークを切る

- セキュリティソフトでウイルス・スパイウェアのスキャンを実行する

- 所属先に報告する(職場のPCやスマートフォンの場合)

フィッシング詐欺メールを単に開いただけであれば、被害に遭うリスクは低いです。

しかし、状況によっては、メールを開いただけでも次のような被害に遭うおそれがあります。

- ウイルスに感染する

- 実在するメールアドレスであることを悪用者に知られてしまう

ウイルスに感染してしまうと、PCやスマートフォンを乗っ取られたり端末内の情報を盗まれたりすることがあります。

しかし、PCやスマートフォンがウイルスに感染しているかは見た目だけでは判断できないため、セキュリティソフトなどを使って端末をスキャンするなど感染の確認が必要です。

セキュリティソフトは、インストールする際にネット接続が必要な場合があります。

インターネット接続を切っているとインストールできないことがあるので、セキュリティソフトは前もって導入しておきましょう。

【状況2】フィッシング詐欺メール内のURLや添付ファイルを開いてしまった場合

フィッシング詐欺メール内のURLや添付ファイルを開いてしまった場合も、「【状況1】フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合」と同様の対処法をとります。

手順は、下記のとおりです。

【添付ファイルやURLを開いてしまった場合の対処方法】

- 速やかに端末のネットワーク接続を切る

- セキュリティソフトでスキャンする

- セキュリティソフトのサポート窓口に連絡する

- 所属先に報告する(職場のPCやスマートフォンの場合)

添付ファイルを開いてしまった場合も個人情報などを入力していなければ、情報を悪用されることはほぼありません。

しかし、この場合もウイルスに感染するおそれがあるため、セキュリティソフトでのスキャンが必要です。

セキュリティソフト会社のサポートを利用できる場合は、窓口に連絡し、対処方法を相談するのもおすすめです。

もし、職場で使用している端末でURLを開いてしまったら、速やかに自社のセキュリティ担当者へ報告しましょう。

【状況3】フィッシング詐欺メールに情報入力してしまった場合

フィッシング詐欺メールに情報を入力してしまったら、すぐに次のような対応をとります。

【情報入力してしまった場合の対処方法】

- 銀行のカード番号や・クレジットカード情報を入力してしまった場合は、銀行やカード会社へ連絡し状況を報告する

- IDとパスワードを入力してしまったら、速やかに変更する

- IDとパスワードを使い回している場合は、すべて変更する

- 所属先に報告する(職場のPCやスマートフォンの場合)

- 被害を把握する

- 被害が出た場合は、警察に届ける

フィッシング詐欺メールは、どの情報を入力してしまったかによって対応が異なります。

たとえば、クレジットカード情報を入力してしまった場合は、クレジットカード会社に連絡し、カードの利用停止や再発行の手続きをしなければなりません。

フィッシング詐欺で入力を求められる内容は、クレジットカード情報以外にも複数あります。

下記の内容は、詐欺メールに入力してしまった事柄に対して、おこなうべき対応をまとめた表です。

| 入力した内容や事柄 | おこなうべき対応 |

|---|---|

| クレジットカード情報を入力した | クレジットカード会社に連絡する |

| 金融機関の情報を入力した | 銀行の相談窓口に連絡する |

| ID・パスワードを入力した | 速やかにパスワード変更する |

| 同じID・パスワードを使い回している | すべて変更する |

| 知人のSNSやメールに、スパムが送られていた | 別の方法で注意喚起する |

上記に当てはまるものがあった場合は、「おこなうべき対応」を見ながら対処しましょう。

また、フィッシング詐欺メールを開いてしまった際に相談できる窓口もありますので、詳しくは「フィッシング詐欺メールを開いてしまった時の相談先一覧」をご覧ください。

フィッシング詐欺メールによる被害に遭わないための4つの方法

フィッシング詐欺メールによる被害に遭わないためには、下記の4つの方法が有効です。

- メールアドレスが不自然ではないか確認する

- 一斉送信されていないか確認する

- 文章に違和感がないか確認する

- メールの件名などでインターネット検索する

被害を防ぐためにも、メールの確認ポイントを押さえましょう。

【方法1】メールアドレスが不自然ではないか確認する

1つ目は、送られてきたメールのアドレスが不自然ではないか確認する方法です。

有名企業から「お知らせ」というメールが届いても、フリーメールアドレスから送信されている場合や、次のような不自然なメールアドレスから送信されているメールには注意しなければなりません。

【不自然なメールアドレスの例】

- 正式なメールアドレスの文字列が「apple.com」の場合、詐欺サイトは「app1e.com」のようにアルファベットの「l(エル)」が数字の「1(イチ)」になっている

- 「cacco」が公式メールの文字列だとして「cacc0.com」のように、アルファベットの「O(オー)」が数字の「0(ゼロ)」になっている

公式のメールアドレスと酷似した偽物ではないか、しっかりチェックしましょう。

【方法2】一斉送信されていないか確認する

フィッシング詐欺メールのなかには、「CC」で指定したメールを一斉送信している場合があります。

見たことがないメールアドレスから「CC」で指定されたメールが届いたら、フィッシング詐欺メールかもしれません。

送られてきたメールに違和感を感じた場合は、開かないことが大切です。

【方法3】文章に違和感がないか確認する

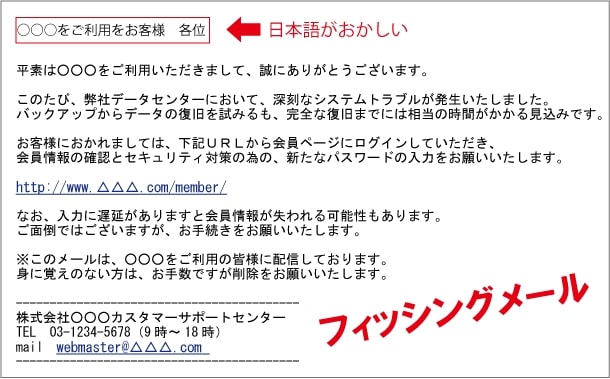

フィッシング詐欺メールは、海外の悪用者から送られてくるケースも増えています。そのため、不自然な日本語が使われていないかを確認しましょう。

下記のような、和訳ツールを使用して日本語に直したようなメールは詐欺メールのおそれがあります。

※引用:「フィッシング110番 警視庁」

文章を読んで日本語に違和感を感じた場合は、「フィッシング詐欺かもしれない」と疑うようにしましょう。

【方法4】メールの件名などでインターネット検索する

不自然なメールが届いたら、メールの件名や本文の一部を使って、インターネット検索するのも有効です。

検索した結果、被害報告や注意喚起などがあったメールは開かないようにしましょう。

フィッシング詐欺被害に遭った企業やフィッシング対策協議会のホームページなどで被害の手口を公開しているので、似たような事例はないか確認することも必要です。

なお、下記の記事ではフィッシングメールの概要や見分け方について詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。

フィッシング詐欺メールを開いてしまった時の相談先一覧

もし、フィッシング詐欺メールを開いて詐欺などの被害に遭ってしまったら、下記の相談先に連絡してみましょう。

| 被害内容 | 相談先 |

|---|---|

| 国民生活センター(局番なし188) |

| フィッシング詐欺対策協議会

|

| 警察サイバー犯罪相談窓口 利用中のカード会社 取引銀行 |

また、相談先に連絡する場合は、次のような内容をまとめておくと対応もスムーズです。

- 詐欺メールの詳細:受信日時やメールアドレス、本文の内容

- 詐欺メールへのアクション:メールを開いただけか、個人情報を記載してしまったかなど

- 共有してしまった情報:個人情報やクレジットカード番号など金融期間の情報を記載してしまったのかなど

- 被害の証拠:詐欺被害に遭ったと思われる証拠(不正利用の証拠など)

相談する際も慌てずに、上記の内容を伝えましょう。

事業者もフィッシング詐欺への対策が必要

悪用者は、本物の企業を騙ってフィッシングメールを送り、詐欺サイトに誘導します。

自社をかたった詐欺サイトが作成されると、顧客や従業員が詐欺サイト内で入力した個人情報が漏れてしまい、さまざまな被害を受けかねません。

企業が詐欺サイトから受けるダメージには、主に下記のようなものがあります。

【詐欺サイトが企業に与えるダメージの例】

- 顧客や従業員が詐欺サイトで入力した個人情報が漏えいする

- 悪意のある第三者が、詐欺サイトで入手した個人情報を使って不正アクセスする

- 悪意のある第三者が、詐欺サイトで入手したカード情報を使って不正利用する

- クレジットカード不正利用にともなうチャージバック被害および対応費用が発生する

- 従業員のID・パスワード窃取により不審メールを送信される

- 個人情報漏えいにより、顧客・関係事業者からの信用が失墜する

事業者様が詐欺被害に巻き込まれてしまうと、個人情報の漏えいにより顧客・関係事業者からの信用を失墜するおそれがあります。

炎上や風評被害が起こる前に、以下から資料をダウンロードしてぜひ参考にしてください!

【もしものために】炎上・風評被害対策に関するお役立ち資料のDLはこちら

フィッシング詐欺の手口はさらに巧妙化しており、被害件数も増加傾向です。

そこで、フィッシング詐欺から自社を守るために、下記のような方法が推進されています。

- DMARC(迷惑メール対策ができる送信ドメインの認証技術)を導入する

- インターネット上の不正活動を24時間体制でモニタリングし、不正を発見次第、URLフィルターへの登録やテイクダウン(フィッシングサイトを閉鎖させる)する

- 検知・通知サービスを活用する

ただし、このような対策は、人的・時間的なリソースが必要になり、自社ですべてを行うのは困難です。

そこでおすすめなのが、専門的なフィッシング対策の導入です。

たとえば、かっこ株式会社が提供している『鉄壁PACK for フィッシング』には下記のような特徴があります。

【鉄壁PACK for フィッシングの特徴】

- フィッシングが起こるすべてのプロセスで対策可能

- フィッシング対策ガイドライン「Webサイト運営者が考慮すべき要件」の大半をカバー

- リスク状況や予算に応じて必要な対策をチョイス可能

- 特許技術による不正アクセス検知で実効性の高い対策が可能

- 複数要素認証との組合せでユーザビリティを損ねない対策が可能(リスクベース認証)

このように、自社ではカバーしきれないフィッシング詐欺への対策を網羅的におこなえます。

包括的なフィッシング対策をワンストップで行える『鉄壁PACK for フィッシング』の詳しい資料は、下記のバナーをクリックのうえご確認ください。

\自社のなりすましサイトの検知・フィッシング対策に!/ 詳細やお問合せはこちら

詳細やお問合せはこちら

フィッシング詐欺メールを開けてしまい被害にあった事例

最後に、クレジットカード会社になりすましたフィッシング詐欺メールで、個人情報が盗まれた事例を紹介します。

ある日、クレジットカード会社から下記のようなメールが届きました。

他人のクレジットカードを利用して、不正にショッピングを行う悪質な犯罪が増加しています。そのような不正利用への対策として、当社では一定期間ごとに暗証番号の変更をお願いしています。

以下のURLから弊社のホームページに接続して頂き、お名前、クレジットカード番号、暗証番号をご登録ください。

http://www.××××.com/henkou/

なお、このメールをお受け取り頂いてから1ヶ月以内にご登録頂かなければ、お持ちのクレジットカードがご利用できなくなるため、ご注意ください。

※引用:事例12:クレジットカード番号が盗まれた|国民のためのサイバーセキュリティサイト

このメールを受け取った被害者は、メールに記載されていたURLをクリックし、名前やクレジットカード番号などの情報を入力してしまいます。

1ヵ月後、身に覚えのない請求書が届き、はじめてクレジットカードが不正利用されていたことに気がつきました。

上記のようなメールが届いた場合、「フィッシング詐欺メールによる被害に遭わないための4つの方法」でお伝えした内容に沿って、フィッシング詐欺メールではないか確認しましょう。

そして、個人情報を絶対に入力しないようにしましょう。

その他の最新フィッシング詐欺事例について知りたい方は、次の記事をご覧ください。

まとめ:フィッシング詐欺メールを開いてしまった際は落ち着いて対処しよう

本記事では、フィッシング詐欺メールを開いてしまった場合の対処法や詐欺メールの見分け方などについて解説しました。

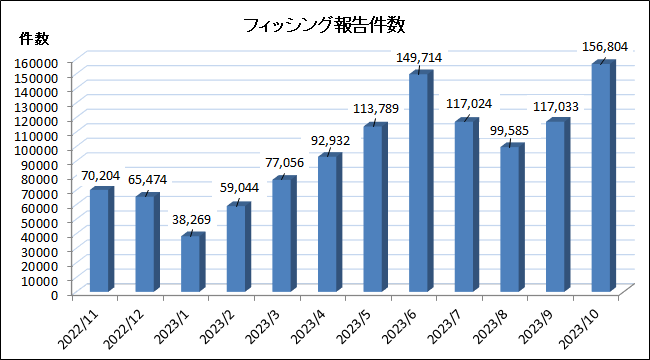

下記のグラフは、フィッシング対策協議会が作成したフィッシング報告件数です。

2023年10月のフィッシング報告件数は156,804件で、2022年11月の70,204件と比べると約1年で2倍以上増加しているのがわかります。

多様化する最新の不正手口に対応するため、個人だけでなく企業も専門的な対策が必要です。悪用者から顧客や自社を守るためにも、十分な対策をおこない安心感を高めましょう。

なお、当サイトでは最新の不正アクセスやログインの現状、手口などをまとめたお役立ち資料を無料配布していますので、お気軽にダウンロードしてみてください。