「決済承認率を可視化するってどういうこと?」

「もし決済承認率の可視化をやらなかったら?」

など、最近少しずつ聞かれるようになってきた決済承認率の可視化について知りたいと思っているEC事業者様はいませんか?

ECサイト運営において、決済承認率を可視化しないまま放置すると、売上減少のリスクが高まるとご存じですか?

特に、3Dセキュア導入後に決済承認率が低下するケースが増えており、早急に対処しないと売上の取りこぼしや広告投資の無駄遣いを招きかねません。

この記事では、

- 決済承認率の可視化をせずにEC運営を行うリスク4つ

- 【注目】3Dセキュアの導入後、決済承認率の低下に悩む事業者が多い

- 今すぐ決済承認率の可視化をすべき事業者6つ

などを解説していきます。

本記事では、EC事業者が直面する課題を挙げ、具体的な解決策も提示していきますので、必ず最後までお読みください。

\大手事業者の3Dセキュアと不正検知システムの併用事例あり/  ※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了しています。

※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了しています。

3Dセキュア2.0についてはこの資料で解説しています。是非バナーをクリックし、ダウンロードください。

目次

決済承認率を可視化するってどういうこと?

「決済承認率を可視化する」とは、クレジットカード決済の承認がどの程度成功または拒否されているかを数値やグラフなどの形で見える化することを言います。

×-100-1000x253.png)

決済承認率を可視化(見える化)するということは、具体的には、決済が成功または拒否された数値を定期的に収集・分析し、その結果をダッシュボードやレポートで把握できる状態を作ります。

このように、決済承認率を可視化したことで、もし決済承認率が低下していることが分かれば迅速に対策を講じることが可能になります。

注意してもらいたいことは、決済承認率が低下しているかどうかは、必ずしもカード会社が教えてくれるわけではないということです。

つまり、決済承認率を可視化しておかないと、原因不明の売上減少やカゴ落ち増加など、重大な損失を招く恐れもあります。

決済承認率が低いと判断されるのはどれくらい?

決済承認率は、EC事業者にとって売上に直結する重要な指標ですが、「決済承認率が低い」と判断される目安はどの程度なのかを紹介します。

一般的に、決済承認率の基準は以下のように分類されます。

| 決済承認率(%) | 決済承認率の判断の目安 |

|---|---|

| 95%以上 | 非常に良好でほぼ機会損失なし。安定した売上が期待できる。 |

| 90~94%以上 | 良好で多少の承認拒否があるが、大きな問題はない。 |

| 80~89%以上 | 注意が必要で承認率の低下が売上減少のリスクとなる可能性がある。 |

| 79%以下 | 承認率が低く、売上の取りこぼしが顕著。早急な対策が必要。 |

この基準はあくまで一般的な目安であり、扱う商品や顧客層、カード会社の審査基準によって異なる場合がありますが、80%台またはそれ以下の場合はEC事業においてはリスクと捉えることが多いです。

したがって、決済承認率を可視化して数値を正確に把握し、問題があれば早期に改善策を講じることがEC事業の安定運営には欠かせません。

決済承認率の可視化におすすめのサービスは、『決済承認率の可視化ならかっこの「O-PLUX」におまかせ!』で紹介しています。

特に、ECサイトでは決済承認率が低下しやすい

クレジットカード決済において、対面決済よりも、ECサイトの方が決済承認率が低下しやすいと言われています。

その主な理由として挙げられるのは、以下の2つです。

- カード情報の入力エラーやミスが発生しやすい

- 不正利用防止のためのカード会社の審査が厳格化している

ECサイトでは、上記以外にも複雑な要因が絡み合うため、決済承認率が低下しやすく、放置すると売上減少や顧客離れといったリスクが高まります。

そこで重要となってくるのが、「決済承認率の可視化」です。

もし、決済承認率の可視化をせずにEC運営を行った場合、どのようなリスクがあるのかについては、以下で詳しく解説します。

決済承認率の可視化をせずにEC運営を行うリスク4つ

決済承認率の可視化を行わずにECサイトを運営すると、様々なリスクが発生し、売上や事業の健全性に大きな影響を及ぼします。

決済承認率を可視化せずに放置するリスクは、主に4つあります。

- 売上の「取りこぼし」に気づけないリスク

- 広告投資が回らなくなるリスク

- 原因不明の売上減少に陥るリスク

- カード会社の審査厳格化により正規購入者が決済を拒否されるリスク

それでは、以下でリスクを1つずつ確認していきましょう。

【リスク1】売上の「取りこぼし」に気づけない

決済承認率の可視化をしないことによる最も直接的なリスクの1つが、売上の「取りこぼし」に気づけないことです。

ECサイトでは、クレジットカード決済が承認されなければ購入が完了せず、結果として売上機会を失うことになります。

決済承認率を可視化していない場合、どれだけのクレジットカード決済が拒否されているのかを正確に把握できず、売上の取りこぼしなどの深刻さに気づかないまま放置してしまう恐れがあります。

特にECサイトは多くの購入機会がオンラインで発生するため、1つ1つの承認拒否が積み重なると大きな売上損失につながります。

【リスク2】広告投資が回らなくなる

決済承認率の可視化を行わずにいると、決済承認率の低下に気づけず、広告投資の効果が大きく損なわれる恐れがあります。

具体的には、広告を通じて集客したユーザーが決済段階で承認されなければ、購入が成立しません。

これにより、広告費をかけて集めた見込み客が売上に結びつかず、無駄なコストが増加する事態が起きます。

このような状況を放置すると、広告投資の回収ができず、事業全体の収益化が悪化してしまいます。

【リスク3】原因不明の売上減少に陥りやすい

決済承認率の可視化を行っていないEC事業者は、売上が減少してもその原因を特定できず、原因不明の売上減少に陥るリスクが高まります。

売上減少の背後には、決済エラーや承認拒否など決済に関わる問題が存在していることが多いです。

しかし、決済エラーや承認拒否がどれくらい発生しているのかは、決済承認率の可視化を行わないと分かりません。

決済承認率の可視化は、これらのリスクを低減し、売上減少の原因を早期に発見・分析するために不可欠です。

【リスク4】カード会社の審査厳格化により正規購入者を拒否してしまう

近年、3Dセキュアの導入義務化などの影響もあり、カード会社は不正利用防止のために審査を厳格化しており、正規の購入者であってもクレジットカード決済が拒否されるリスクが増えています。

カードの不正利用が増加している場合は、もちろん決済承認率が下げられてしまうのですが、その審査基準が最近はより厳しくなっているとのことです。

なぜ、3Dセキュアの導入義務化でカード会社の審査が厳しくなっているのかについては、次章で詳しく解説します。

【注目】3Dセキュアの導入後、決済承認率の低下に悩む事業者が多い

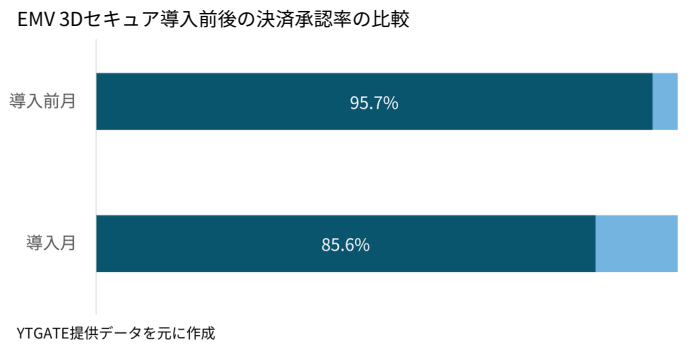

近年、3Dセキュアの導入が進む中、多くのEC事業者が決済承認率の低下という課題に直面しています。

3Dセキュアは不正利用防止に効果的な認証技術ですが、その導入に伴い、正規の購入者でも決済が承認されにくくなるケースが増加しているのです。

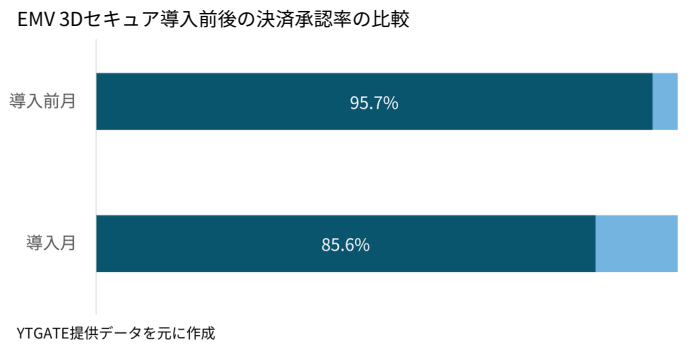

以下のグラフは、YTGATEから提供してもらったデータを元に、弊社かっこ株式会社が作成したものです。

グラフを見てみると、3Dセキュアを導入する前に比べて、3Dセキュアを導入した後の方が決済承認率が下がっているのが分かるでしょう。

この原因として考えられるのが、3Dセキュアを導入するEC事業者が増えたことで、カード不正利用発生時の補填など、カード会社の負担が増えていることです。

3Dセキュアと決済承認率の低下がどう関係しているのかについて、以下でさらに詳しく解説していきます。

3Dセキュアと決済承認率はどう関係している?

3Dセキュアは、ECサイトのクレジットカード決済における不正利用防止のための認証技術として広く導入されています。

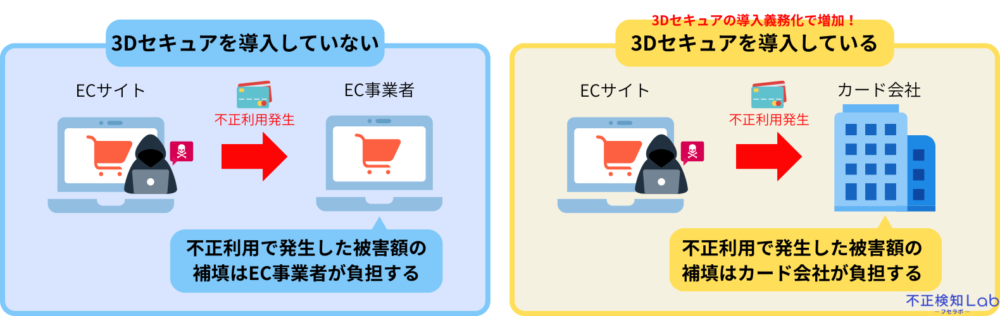

3Dセキュアを導入している場合、もし自社サイトでカードの不正利用が発生したとしても、その被害額はカード会社が補填してくれるため、実質的な自社への損失は発生しません。

つまり、3Dセキュアの導入義務化で3Dセキュアの導入率が上がり、その分カード会社の負担は増加しているということです。

なぜなら、3Dセキュアをもすり抜ける不正も一定数発生しており、カードの不正利用がなくなっているわけではないからです。

よって、カード会社においては少しでもリスクがありそうなEC事業者に対して、決済承認率を低下させるなどの措置を行い、不正利用防止対策を強化させる必要があるということです。

先ほどもお伝えしましたが、カード会社が決済承認率を下げる措置を行う際、必ずしもEC事業者に知らされるわけではありません。

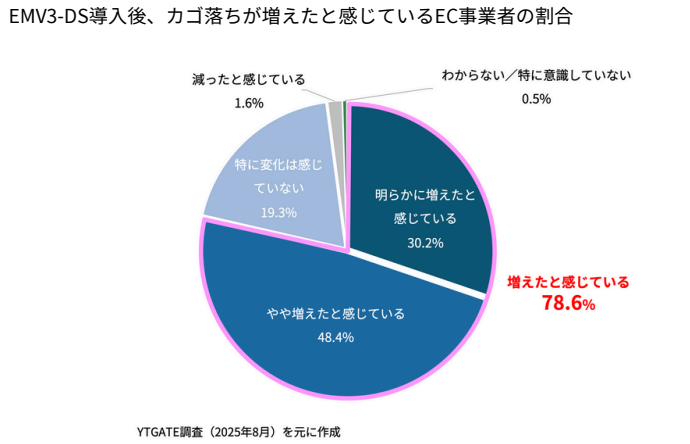

よって、決済承認率の低下を知らないことにより、原因不明の売上低下やカゴ落ち増加に悩むEC事業者が最近増えているのが現状です。

このことから、決済承認率を可視化し、必要があれば早急に対処することが非常に重要であることが分かるでしょう。

決済承認率の可視化をお手伝いできるサービス「O-PLUX」については、『決済承認率の可視化ならかっこの「O-PLUX」におまかせ!』で紹介しています。

\大手事業者の3Dセキュアと不正検知システムの併用事例あり/  ※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了しています。

※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了しています。

3Dセキュア2.0についてはこの資料で解説しています。是非バナーをクリックし、ダウンロードください。

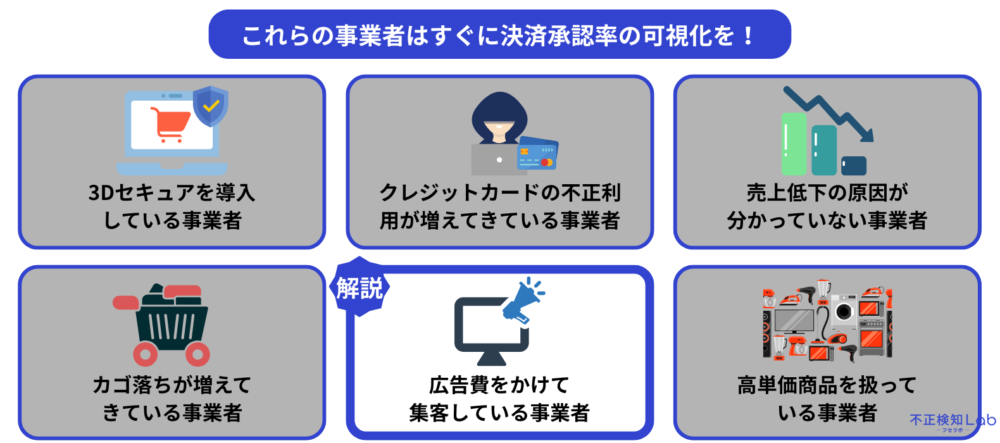

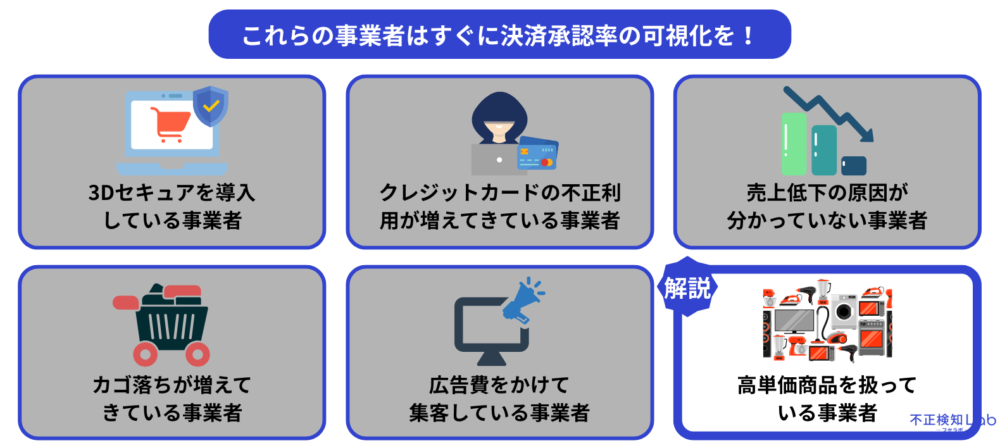

今すぐ決済承認率の可視化をすべき事業者6つ

ここまで、決済承認率の可視化を行う必要性や、3Dセキュアの導入が決済認証率の低下に大きく影響していることについて説明してきました。

ここからは、今すぐ決済承認率の可視化をすべき事業者を紹介します。

- 3Dセキュアを導入している事業者

- クレジットカードの不正利用が増えてきている事業者

- 売上低下の原因が分かっていない事業者

- カゴ落ちが増えてきている事業者

- 広告費をかけて集客している事業者

- 高単価商品を扱っている事業者

何度もお伝えしていますが、決済承認率の可視化は、EC事業の健全な運営と売上最大化に欠かせない重要な施策です。

なぜこれらの事業者が、今すぐに決済承認率の可視化を行うべきかについて、以下で詳しく解説していきます。

1. 3Dセキュアを導入している事業者

前章でもお伝えしたように、3Dセキュアを導入しているEC事業者は、決済承認率が低下しやすい傾向にあります。

もし、3Dセキュアの導入後からカゴ落ちが増えていたり、原因不明の売上減少が起こっている場合は、早急に決済承認率の可視化を行うようにしましょう。

3Dセキュアは完全に不正を検知できるわけではなく、実際は不正のすり抜けが一定数発生しています。

決済承認率を可視化して管理することも大事ですが、決済承認率を下げないための二重の不正対策を行うことも大事です。

決済承認率の可視化と不正対策が同時にできるおすすめなサービスは『「O-PLUX」なら承認率の可視化と不正対策が同時にできる』で紹介しています。

2. クレジットカードの不正利用が増えてきている事業者

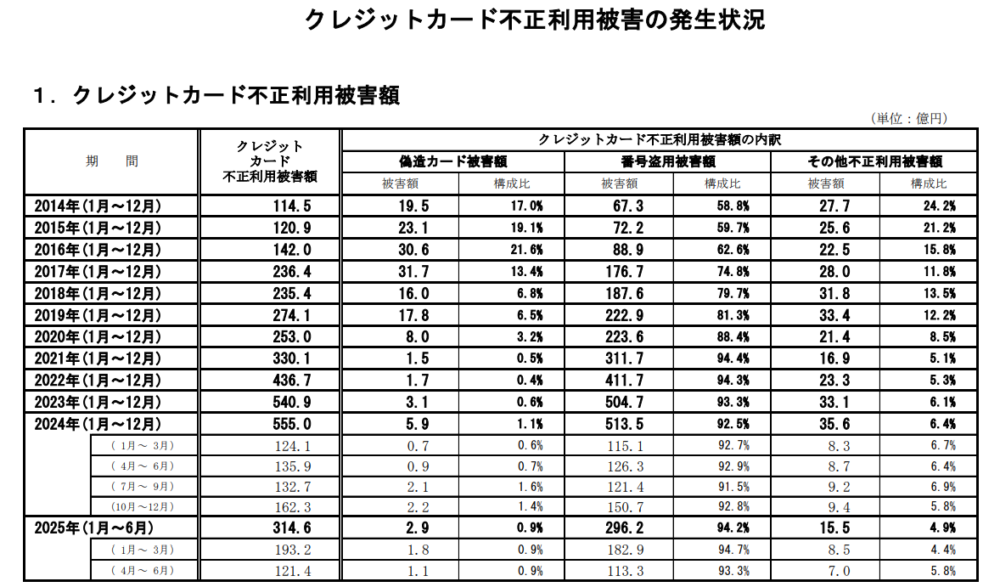

クレジットカードの不正利用は年々増加しており、多くのEC事業者が頭を悩ませています。

以下の表は、クレジットカードの不正利用被害の推移を表しています。

※引用:日本クレジット協会

カードの不正利用が増えると、カード会社の決済承認基準が厳しくなり、結果として決済承認率が低下します。

カードの不正利用が増えていることや決済承認率を下げる旨の連絡は、カード会社が必ず行うわけではありません。

むしろ、何も知らせないまま決済承認率を下げる措置を行うカード会社も多いです。

知らないうちに決済承認率が下げられてしまうと、正規の購入者までが決済を拒否されるリスクが高まり、売上減少や顧客満足度の低下につながります。

つまり、決済承認率の可視化を行い、問題を早期に発見・対処する体制を整えておく必要があるということです。

クレジットカードの不正利用被害については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでお読みください。

3. 売上低下の原因が分かっていない事業者

ECサイトを運営していると、売上が突然減少してしまうことがありますが、その原因が明確に分からない場合は早急に決済承認率の可視化を行うべきです。

特に決済承認率の変動を把握していない場合、売上低下の背後にある問題を見逃しがちです。

そのため、決済承認率の可視化は、売上減少の原因を特定し、迅速な改善策を講じるうえで非常に重要な役割を果たします。

4. カゴ落ちが増えてきている事業者

ECサイト運営において「カゴ落ち」が増加している場合、決済承認率の低下というリスクと密接に関連している可能性があるため、早急に決済承認率の可視化を行うべきです。

カゴ落ちとは、ユーザーが商品をカートに入れたものの、決済完了に至らず購入を断念する現象を指します。

カゴ落ちは、決済段階でのエラーや承認拒否が原因の1つとなっており、売上減少に直結するため早急な対応が求められます。

5. 広告費をかけて集客している事業者

広告費をかけて積極的に集客を行っているEC事業者にとって、決済承認率の可視化は売上最大化と広告投資の効率化に直結する重要なポイントです。

広告投資によって多くのユーザーをサイトに誘導しても、決済承認率が低いままだと、その努力が売上に結びつかず、結果的に広告費の無駄使いとなってしまいます。

このため、広告費をかけて集客しているEC事業者は、決済承認率の数値を正確に把握し、可視化することが非常に重要です。

6. 高単価商品を扱っている事業者

高単価商品を扱うEC事業者にとっては、一件の取引が占める売上の割合が大きいため、決済承認拒否やエラーによる売上の機会損失を防ぐための決済承認率の可視化は必須です。

高単価商品の決済は顧客の購入心理に影響を与えやすいため、承認エラーが続くと顧客離れを招きやすく、売上減少が加速します。

決済承認率の可視化を活用することで、数値に基づいた的確な対策を講じやすくなり、売上の安定と成長を支える強力なツールとなります。

済承承認率の可視化は専用のツールやサービスを利用するのがおすすめ

決済承認率の可視化は、専用のツールやサービスを利用するのがおすすめです。

手作業でのデータ集計や分析は時間と労力がかかるうえ、リアルタイム性や正確性に欠けることが多いため、効率的かつ正確な管理のためにはツール活用が欠かせません。

それでは、以下で決済承認率の可視化を提供しているおすすめのサービスを紹介します。

決済承認率の可視化ならかっこの「O-PLUX」におまかせ!

決済承認率を可視化したいなら、ぜひかっこの「O-PLUX」におまかせください。

EC事業者の皆様にとって、決済承認率の可視化は売上の最大化とリスク管理に欠かせない重要な課題です。

「O-PLUX」については、後ほど詳しく説明しますが、決済承認率の可視化を行いながら不正対策も行うことができるサービスです。

決済承認率の可視化を検討しているEC事業者の方は、ぜひ「O-PLUX」の導入を検討してみてください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

「O-PLUX」なら承認率の可視化と不正対策が同時にできる

先ほどもお伝えしましたが、「O-PLUX」は、決済承認率の可視化を行いながら不正対策も同時に行うことができるサービスです。

決済承認率が低下しているときは、不正対策の強化が重要ですが、売上を取りこぼさないためには決済承認率を下げないことも大事です。

そのためには、カード不正利用などの不正注文を高精度にブロックできる体制を構築しておく必要があります。

「O-PLUX」は、ログインから決済までECの不正を一貫して見抜く不正検知サービスとして、国内で最も導入され信頼されている国産の不正検知サービスです。

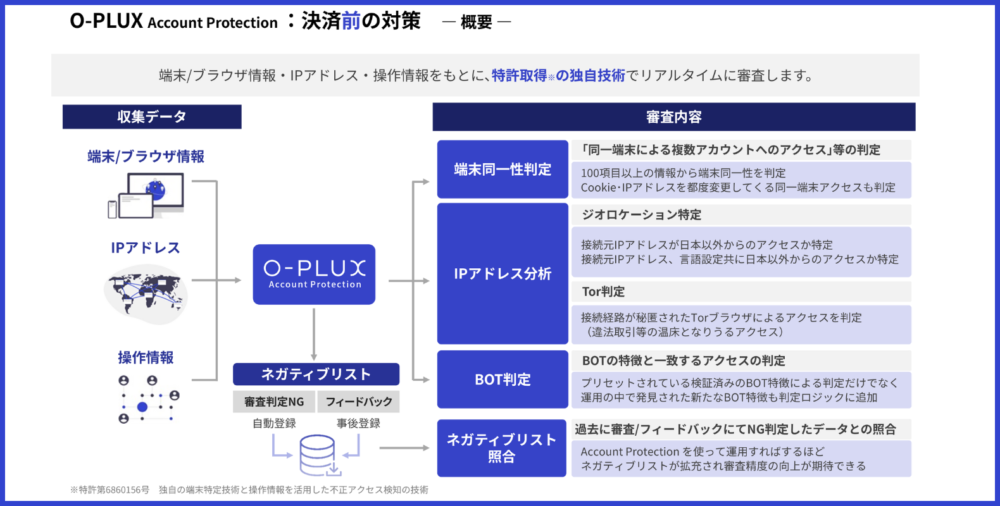

【O-PLUXが不正ログイン時に不正を検知する方法】

※参考:かっこ株式会社

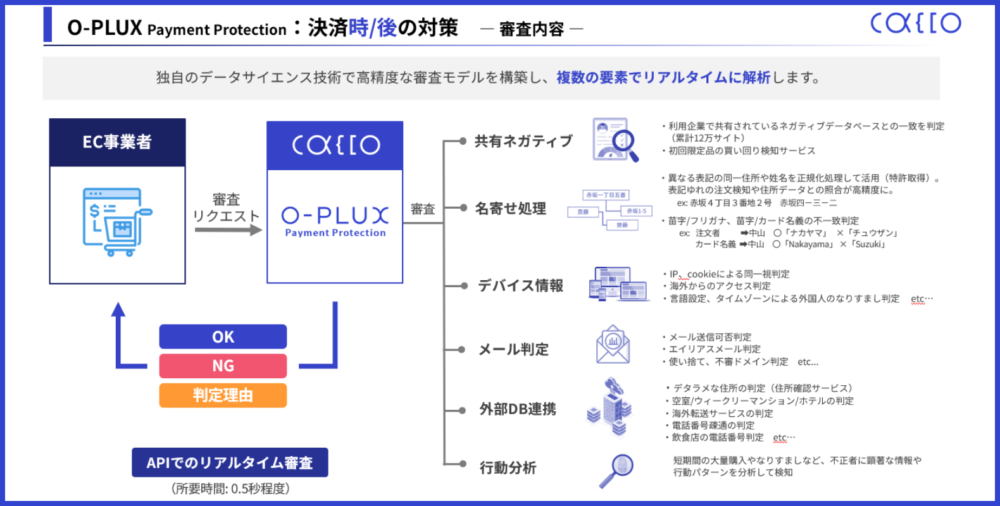

【O-PLUXが決済時に不正を検知する方法】

※参考:かっこ株式会社

決済承認率の「可視化」と不正対策を一元管理することで、EC事業者が抱える課題を効率的に解決し、売上の最大化とリスク管理の両立を実現します。

つまり、「O-PLUX」を導入していれば、決済承認率の可視化もでき、ECサイトでのセキュリティも万全に行えるということです。

「決済承認率の可視化をしたい」「決済承認率の可視化だけではなく不正対策も同時に行いたい」とお考えのEC事業者様は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

まとめ

決済承認率の可視化は、EC事業者にとって売上最大化とリスク管理を両立させるために欠かせない重要な取り組みです。

本記事で解説した通り、決済承認率の低下を放置すると、

- 売上の「取りこぼし」に気づけない

- 広告投資が回らなくなる

- 原因不明の売上減少に陥りやすい

- カード会社の審査厳格化により正規購入者を拒否してしまう

など、多くのリスクが生じます。

特に3Dセキュアの導入後は、決済承認率低下の課題が顕著になるため、早期の可視化と分析が求められます。

今すぐ決済承認率の可視化をすべきは、以下の6つの事業者です。

- 3Dセキュアを導入している事業者

- クレジットカードの不正利用が増えてきている事業者

- 売上低下の原因が分かっていない事業者

- カゴ落ちが増えてきている事業者

- 広告費をかけて集客している事業者

- 高単価商品を扱っている事業者

決済承認率の可視化は単なる数値管理ではなく、EC事業の健全な成長を支える基盤です。

本記事を参考に、まずは自社の決済承認率の現状を把握し、問題点を明確化することから始めましょう。

決済承認率の可視化におすすめなサービスは、かっこ株式会社が提供する「O-PLUX」です。

「O-PLUX」は、決済承認率の可視化だけではなく、不正対策も同時に行うことができるため、決済承認率の低下防止にも役立ちます。

「O-PLUX」で決済承認率を可視化してほしいとお考えのEC事業者様は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

以下の記事では、「決済承認率」について詳しく解説しておりますので、本記事と併せて参考にしてください。

-8-1000x300.png)