- 不正ログインが増加していると聞いても何をしたらいいかわからない

- 紹介される対策が多すぎてどれから始めればいいかわからない

- 自分がやっている不正ログイン対策に効果があるのか疑問

という方は、ぜひご一読ください。

この記事では消費者の方が今からできる11個の不正ログイン対策を解説。また、事業者向けに不正ログイン対策の手法をご紹介いたします。

目次

増加する不正ログイン

「不正ログイン」とは、悪意ある第三者が他人のログイン情報を不正に入手し、なりすましてアクセスする行為のことです。

通販サイトやネットバンキング、SNS、スマートフォンなど様々なものがターゲットになっており、各事業者は対応を求められています。

【消費者向け】11個の不正ログイン対策

では、消費者はどのような不正ログイン対策ができるのでしょうか。

「11の不正ログイン対策」としてご紹介しますので、どれだけ取り入れられているかチェックしてみてくださいね。

対策1.OSやアプリを定期的にアップデート

OSやアプリを定期的にアップデートできていますか?

OS(Operating System)とはコンピュータ全体をコントロールする基本的なソフトウェアのことです。Windows、Mac、Linux、Android、iOSなどが代表的ですね。

OSやアプリの更新はそれまでの脆弱性を修復していたり、新たなセキュリティシステムを導入していたり、様々な対応がされています。

定期的に更新を行い、常に最新状態に保つようにしましょう。

対策2.フィルタリング機能を利用

ご家族など複数人でパソコンを使用する場合はフィルタリング機能を利用しましょう。

不正者の中には児童向けサイトを装い情報を入手するウイルス(マルウェア)を仕込み、クレジットカード情報などの個人情報にリーチする者もいるためです。

対策3.セキュリティソフトは最新状態に保つ

セキュリティソフトの導入および状態の最新化も大切です。

フリーのセキュリティソフトもありますが、企業によって作られた有料のものであればサポートがつくことも多く、初めての場合でも安心です。

対策4.スマートフォンなど持ち出し可能な機器のセキュリティ対策も実施

パソコンだけでなく、スマートフォンなど持ち出し可能な機器にも注意しましょう。

ウイルス感染したデータを保有したスマートフォンをUSB接続し、パソコンにまで広がってしまったというケースも報告されています。

また、重大な個人情報をそういった端末で管理されている方もいるのではないでしょうか。

スマートフォンなど持ち出し可能な機器に関しても、セキュリティソフトの導入や指紋・パスワード認証の設定など、できるものから取り入れましょう。

対策5.Wi-Fiルーターの設定を定期的に確認

Wi-Fi電波のアカウント名やパスワードも定期的に確認しましょう。

ご自宅で使用するWi-Fiルーターなどの無線LAN機器には、基本的にセキュリティ機能が搭載されています。しかし、初期設定のままでは、アカウント名が「root」や「admin」といった業界に詳しければ推測できるものになっている可能性があります。

(メーカーによっては、初回起動時に設定しないと先に進めないように配慮されているものもあります)

また、通信の暗号化機能を搭載している無線LANもあります。

おおきく、「WPA2」「WPA」「WEP」といった3種類があり、通信の盗聴防止に役立ちます。左から順にセキュリティ強度が高いので、これから無線LAN機器を導入する方はぜひご検討ください。すでにご使用の機器が対応している場合は、機能を有効にしておきましょう。

対策6.IDやパスワードを予測しづらいものに変更

パソコンやスマートフォン、各種アプリのIDやパスワードはも予測しづらいものに変更しましょう。

サイバー犯罪者はとる手口に「辞書攻撃」というものがあります。

これは、英単語やパスワードによく使われる単語リストを準備し、それらを1つのIDに対して順番に試していくというものです。

そのため、一般的な単語や、短く単純な文字列、誕生日と名前の組み合わせなどの予測しやすいパスワードは、乗っ取り被害に遭うリスクを高めてしまいます。

また、サイバー犯罪者は、一度入手した他者のIDとパスワードを用いて、複数のサービスへのログインを試みます。

そのため、複数のサービスで同一のID・パスワードを使用していると、どこかで漏洩した際に複数のアカウントを芋づる式に乗っ取られる可能性が高まるのです。

漏洩元のアカウントには限られた情報しかなかったとしても、他のサイトからクレジットカード番号など決済に必要な情報や住所などを特定されてしまう可能性があります。

対策7.不審なサイトやURLにアクセスしない

不審なサイトやURLにアクセスしないのも大切です。クリック直後、情報が抜き取られてしまう可能性があるためです。

不審なサイトやURLは、メールだけでなくTwitterやFacebook、LINEなどから送られてくる場合もあります。気を付けましょう。

また、信頼できないサイトからファイルや無料アプリをダウンロードするのも危険です。

提供元に関するレビューなどを参照し、注意しましょう。

対策8.不審なメールを開かない

知らないアドレスからの添付メールを受信した場合は、開かないように注意しましょう。

気になったとしても、開いてしまうだけで、情報が抜き取られるだけでなく、ウィルスに感染しパソコンなどの端末が使用不可能になる可能性があります。

違和感を覚える内容で、送信元に心当たりがある場合は、添付メール以外の訪欧で確認を取ることをおすすめします。

対策9.不特定多数が使用する端末は利用しない

不特定多数が使用する端末は、

- ご自身のIDやパスワードを保存させてしまう人為的なミスの発生

- 不正者が仕組んだ情報抽出ツールに盗取される危険性

などがあります。

近頃は公共設備としてパソコンを置いているところも多く便利ではありますが、大切な情報につながることは入力しないようにしましょう。

対策10.定期的にバックアップをとる

どれだけ注意してもパソコンやスマートフォンがウイルスが感染する可能性はゼロにはなりません。

だからこそ、仮に感染した場合に初期化しても困らないよう、バックアップをとっておきましょう。

対策11.不正ログインに関する最新情報を得る

不正ログインに関する最新情報をキャッチするのも対策の1つです。

不正ログインがどのような手口で行われているのか理解できれば、効果的な対策もとれるようになります。

意図せず危ない行動をとってしまう可能性も低くなりますから、常に最新の動向をチェックしましょう。

不正者の目的は?不正ログインが発生する理由

不正ログインが発生する理由は、それにより利益を得る不正者がいるからです。

不正者は主に

- 金銭やデータ、個人情報などを窃取すること

- 別の不正を行う際の媒体として利用すること

の2点を目的として不正ログインを試みます。

データや個人情報はダークウェブと呼ばれる界隈で売買ができますし、クレジットカード情報などであれば不正利用に活用も可能です。

また、別の不正を行う際の媒体として利用することで、他の不正を行った時に自分まで操作の手が届かないようにできます。

不正ログインが発生した場合に考えられる被害

仮にご自身のアカウントに不正ログインされてしまった場合、

- クレジットカードを不正に利用される

- ログイン情報を使い会員になりすまされる

- 個人情報を抜き取られ売買される

- 別の不正を行う際の媒体として利用される

といった被害が発生する可能性があります。

こういった被害は行われた直後に察知できるとは限りません。気付いたころには被害額が膨らんでしまっているケースもあります。

対策でもご紹介したように定期的なID・パスワードの変更を行い、仮に発生しても一定期間で止められるように心がけましょう。

不正ログインされてしまった場合は?

- クレジットカードが不正に使われている

- 明らかにパソコンやスマートフォンの挙動がおかしくなった

など、不正ログインを察知した場合はどのようにしたらいいのでしょうか?

まずは不正アクセスされたサイトの運営者に連絡を行いましょう。

クレジットカードであれば利用停止などの措置がとれますし、早く対処すればするほど被害を少なく抑えられます。

パソコンやスマートフォンの挙動がおかしくなった場合は、契約事業者に連絡をします。

その後は各事業者から指示もあるかと思いますが、

- 被害が大きくなりそうな場合は手口が悪質な場合は警察への連絡

- ID・パスワードの変更

といった対応をとることになります。

事業者の不正ログイン対策には不正検知サービスの導入がおすすめ

ここまで、消費者向けに不正ログインの対策をお伝えしました。

不正ログインが発生すると消費者の方に大きな被害を与えてしまいます。

事業者としては、不正者に狙われない・不正ログインをさせない運営を行い、被害の発生前に対処したいものです。

そこでおすすめなのが不正検知サービスの導入です。

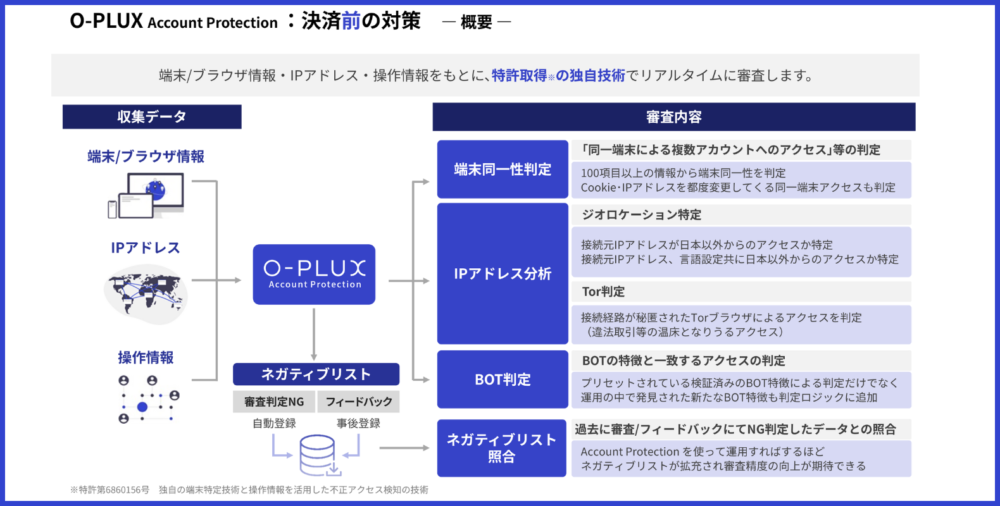

例えば、当サイトを運営するかっこ株式会社の不正検知サービス「O-PLUX」は、Webサイトにアクセスしたユーザーのログイン時の挙動やアクセスした端末情報などを分析。不正ログインから生じる不正行為をリアルタイムで防止します。

※参考:かっこ株式会社

セキュリティに対し理解のある事業者から取り入れており、様々な業界で活用されています。

いち早く対策することで不正ログインさせない運用を

不正ログインの対策を改めてまとめましたが、どれも共通なのは「不正ログインされてしまった後では損失が発生する」という点です。

逆に言えば、いち早く対応することでリスクを最小限に抑えられます。できるものからぜひ取り入れてみてくださいね。

また、事業者の方で

- ECサイトの不正アクセス( 機械的なログイン・なりすまし等)を見抜きたい

- 効率的な不正ログイン対策を行いたい

とお考えの場合は、ぜひかっこ株式会社の「O-PLUX」の導入をご検討ください。

詳細はこちらにまとめていますので、併せて見ていただければ幸いです。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

-8-1000x300.png)