「フィッシングメールとは何だろう」

「フィッシングメール対策が知りたい」

このように悩んでいる方に向けて、本記事では以下の内容についてご紹介します。

- フィッシングメールの概要

- フィッシングメールの事例

- フィッシングメールの見分け方

- フィッシングの被害に遭った場合の対処法

フィッシングメールについて理解を深めたい方はぜひ最後までご一読ください。

フィッシングメールとは

フィッシングメールとは送信者を偽って電子メールを送信する詐欺手口のひとつで、このメールに記載された偽サイトのURLへ誘導し、IDやパスワードなどの個人情報を盗み出すのが目的です。

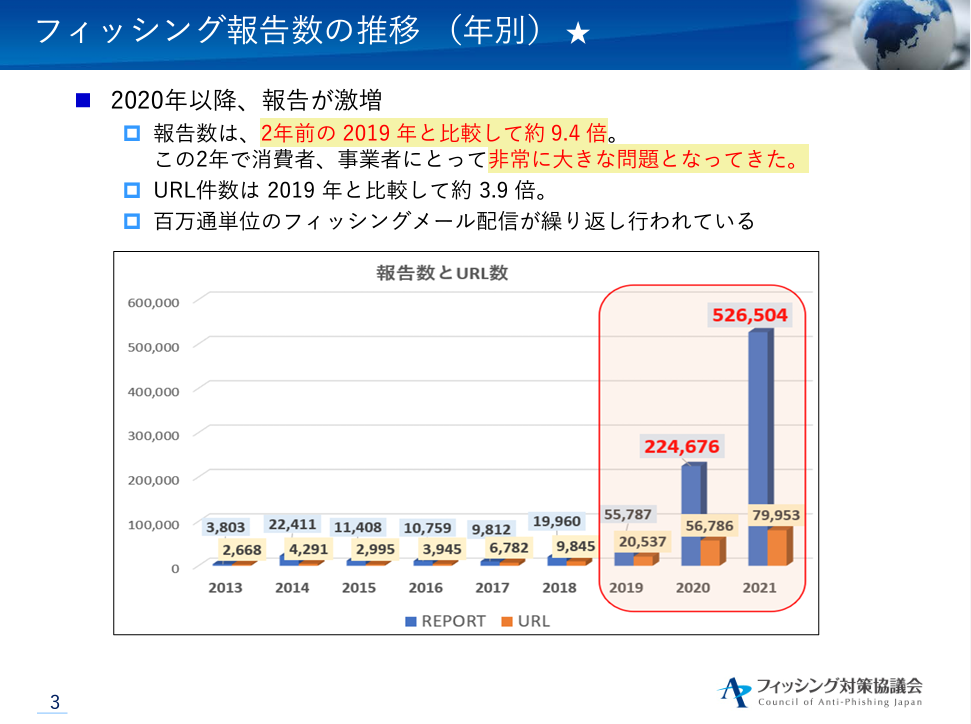

総務省によるとフィッシングの報告数は年々増加しており、「フィッシングメール配信は百万通単位で繰り返し行われている」とのことです。

フィッシングメールから誘導される偽サイトはどのようなものなのか、もしアクセスしてしまった場合はどうしたら良いのか知りたい方は下記記事もチェックしてみてください。

フィッシングメールの実例を3つ紹介

フィッシングメールの事例を3つご紹介します。

- 「えきねっと」を騙るフィッシングメール

- 「ヤマト運輸」を騙るフィッシングメール

- 「Amazon」を騙るフィッシングメール

どのような事例なのか、詳しく見てみましょう。

【事例1】「えきねっと」を騙るフィッシングメール

東日本旅客鉄道(JR東日本)が提供するネット上での指定券予約サービス「えきねっと」を騙るフィッシングメールが送信された事例があります。

「サイトのリニューアルに伴い、2年以上利用が確認できないアカウントは退会処理を行うため、今後も利用したい人はもう一度こちらからログインしてほしい」といった趣旨のメールが届いた、という報告があります。

えきねっとのフィッシングメール事件について詳細を知りたい方は、下記記事をチェックしてみてください。

【事例2】「ヤマト運輸」を騙るフィッシングメール

フィッシング対策協議会は2022年6月、ヤマト運輸を騙るフィッシングの報告があったと公式ホームページ上で注意喚起文を公開しています。

概要

ヤマト運輸をかたるフィッシングの報告を受けています。

メールの件名

【ヤマト運輸】お届け時ご不在のご連絡

ヤマト運輸株式会社お荷物投函のお知らせ[数字]

※上記以外の件名も使われている可能性があります。

引用:フィッシング対策協議会

ヤマト運輸からと思われるメールを受信しても鵜呑みにせず、メールに記載されているURLをクリックしないようにしましょう。

【事例3】「Amazon」を騙るフィッシングメール

フィッシング対策協議会によると、2022年6月のフィッシングの報告全体の約18.5%はAmazonを騙るものでした。

参考:フィッシング対策協議会

また、Amazonの他にも有名企業の名前を騙って偽サイトに誘導しようとするケースがあるため、注意が必要です。

具体的にどのように注意すれば良いのか、フィッシングメールの見分け方についてご紹介します。

フィッシングメールの見分け方3つ

フィッシングメールの見分け方は以下の3つです。

- 送信元のメールアドレスをチェックする

- 不自然な日本語を使っていないかチェックする

- 記載されているURLに違和感がないかをチェックする

どういうことか、さっそく見てみましょう。

1.送信元のメールアドレスをチェックする

フィッシングメールを見分ける方法の1つ目は、送信元のメールアドレスをチェックすることです。

たとえば、Amazonからのメールを騙っているのにフリーメールアドレスからメッセージが送信されていたり、メールアドレスの文字列が不自然だったりします。

メールアドレスに違和感がある場合はフィッシングメールの可能性があるため、記載されているURLにアクセスしないようにしましょう。

2.不自然な日本語を使っていないかチェックする

フィッシングメールかどうかを見分ける方法の2つ目は、不自然な日本語が書かれていないかどうかをチェックすることです。

メールの文面が片言であったり日本語に違和感があったりする場合は、フィッシングメールの可能性があります。

翻訳ツールを使って日本語に直したようなメールが届いたり文法が不自然だったりするメールは、フィッシングメールの可能性があるためメールを開いたり記載されているURLにアクセスしたりしないようにしましょう。

3.記載されているURLに違和感がないかをチェックする

メールに記載されているURLに違和感がないかチェックすることも、フィッシングメールかどうか判断する方法として挙げられます。

たとえば公式サイトに類似したURLでも数字の「0」が英語の「O」になっていたり、数字の「1」が英語の「I」になっていたりしないかチェックしましょう。

また、明らかに違和感のあるURLが記載されている場合にはアクセスしないことも重要です。

【消費者向け】フィッシングメールを開いてしまった場合の対処法

フィッシングメールを開いてしまった場合、メールを開いただけなのか、サイトにアクセスしたのか、アクセス先で個人情報を入力してしまったのかによって対応が異なります。

フィッシングメールを開いただけで記載されたURLにアクセスなど行っていないのであれば、大きな問題はありません。

アクセスしてしまわないよう、メールをすぐに削除しましょう。

サイトにアクセスしてしまった場合

フィッシングメールに記載されているサイトへアクセスしてしまった場合も、個人情報を入力していないのであれば、大きな問題はありません。

フィッシングと気付いた時点ですぐにサイトを閉じ、二度とアクセスしないようメールを削除しましょう。

IDとパスワードを入力してしまった場合

もしフィッシングメールに記載されたURLにアクセスして、偽サイト上でIDやパスワードなどを入力してしまった場合は情報漏洩が発生する可能性が高いです。

「フィッシングに引っかかってしまった」と気付いたらすぐにIDやパスワードを変更するのはもちろん、同じパスワードを使用している他サイトもパスワード変更を行いましょう。

クレジットカード情報を入力してしまった場合はすぐにクレジットカード会社に連絡して、カードの利用停止手続きを行う必要があります。

【事業者向け】自社サイトがフィッシング詐欺に悪用された場合の対処法

自社サイトそっくりのフィッシングサイトが確認された場合、ユーザーの被害拡大を防ぐために企業の担当者はすぐに以下の対応を実施すべきです。

- サイバー犯罪相談窓口に相談する

- メディア上で注意喚起を行う

- フィッシング詐欺サイトの閉鎖依頼を行う

- 状況把握を行い再発防止策を検討する

フィッシング詐欺サイトの閉鎖依頼は、プロバイダへ依頼したりフィッシング詐欺対応事業者に依頼したりする方法があります。

自社のフィッシングサイトが現れると、ユーザーが詐欺被害に遭う可能性があるだけでなく、フィッシング詐欺を警戒して自社ECサイトが活用されなくなる恐れもあります。

自社のフィッシングサイトを発見したらすぐに対処を行って、被害拡大を防ぎましょう。

\自社のなりすましサイトの検知・フィッシング対策に!/ 詳細やお問合せはこちら

詳細やお問合せはこちら

まとめ:フィッシングメールの被害に遭わないためにできること

フィッシングメールに引っかかって個人情報を入力してしまうと、Webサイトに不正ログインされたりクレジットカードが不正利用されたりする恐れがあります。

フィッシングメールに引っかからないよう気を付けるのはもちろん、EC事業者は自社サイトを模したフィッシングサイトを発見したらすぐに対処を行いましょう。

また、フィッシングメール以外にも注意しておきたいサイバー攻撃があります。下記からインターネットのセキュリティ対策について解説している資料をダウンロードできるため、ぜひチェックしてみてください。

なお、フィッシング詐欺(フィッシングメールなどを悪用した詐欺行為)については下記記事で解説しているため、気になる方はぜひ参考にしてください。