「アドフラウドって何?」

「アドフラウドは広告主にどんなリスクがあるの?」

など疑問をお持ちではありませんか?

アドフラウドとは、広告詐欺とも呼ばれ、クリックやインプレッションの数などを不正に水増しし、広告費を搾取する詐欺行為です。

マーケティング施策などでインターネット広告を出している広告主様においては、「アドフラウド」について理解を深め、被害に遭わないための対策をする必要があります。

また、デジタル広告を通じて収益を得る職業であるブロガーやYouTuber、アフィリエイターのみなさまにおかれましても、アドフラウド対策は重要です。

この記事では、

- アドフラウドの10個の種類と手口

- アドフラウドが広告主に与える4つのリスク

- 広告主が行うべきアドフラウドへの対策6つ

などを解説していきます。

広告主が気付きにくいと言われているアドフラウドに、いち早く気付いて対応できる術を身につけたいとお考えの方は、必ず最後までお読みください。

目次

アドフラウドとは

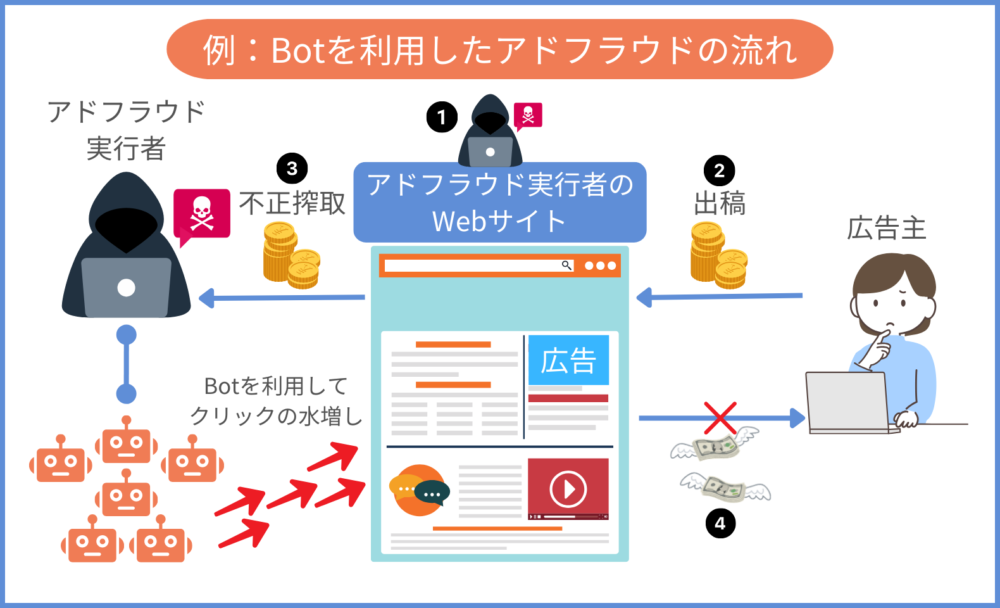

アドフラウドとは、広告詐欺とも呼ばれ、クリックやインプレッションの数などを不正に水増しし、広告費を搾取する詐欺行為です。

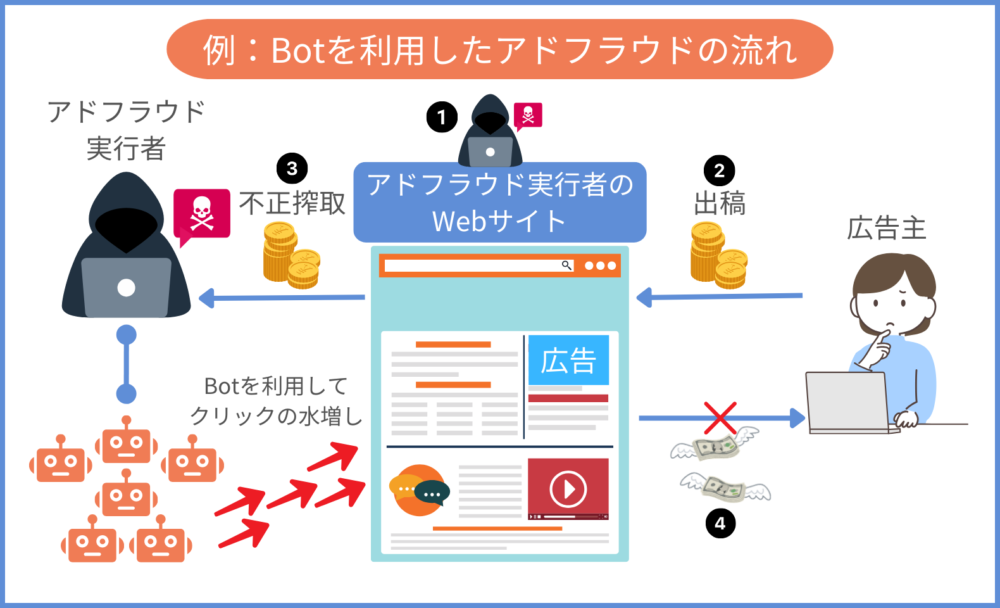

①アドフラウド実行者が不正(詐欺)サイトを構築して広告枠を設ける

➁不正サイト上にBot(ボット)を仕込む

③Bot(ボット)によりクリック数やインプレッション数が水増しされる

④広告主に不正に計上された結果を見せて、広告費を搾取する

アドフラウドの多くは、上図のようにBotを利用した手口で行われますが、実は他にも10個ほど手口が存在します。

その他のアドフラウドの手口については、『3. アドフラウドの10個の種類と手口』で紹介しています。

まずは現状を知っていただくために、アドフラウドで狙われやすい広告の種類や、どれだけのアドフラウドが発生しているのかについて、以下で分かりやすく解説していきます。

インターネット広告の仕組み

最初に、インターネット広告の仕組みについて解説していきます。

インターネット広告(Web広告)とは、Webサイトやアプリに出稿・配信する広告のことを言います。

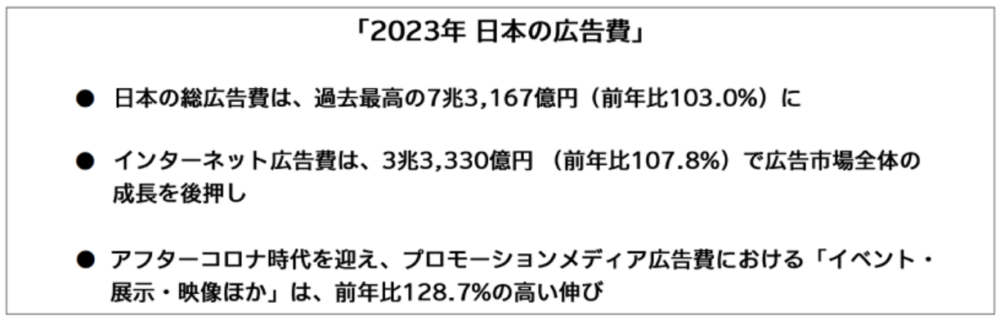

電通の発表によると、2023年の日本の総広告費は過去最高の7兆3,167億円で、なかでもインターネット広告費は3兆3,330億円で広告市場全体の成長を後押ししているという現状です。

※引用:電通

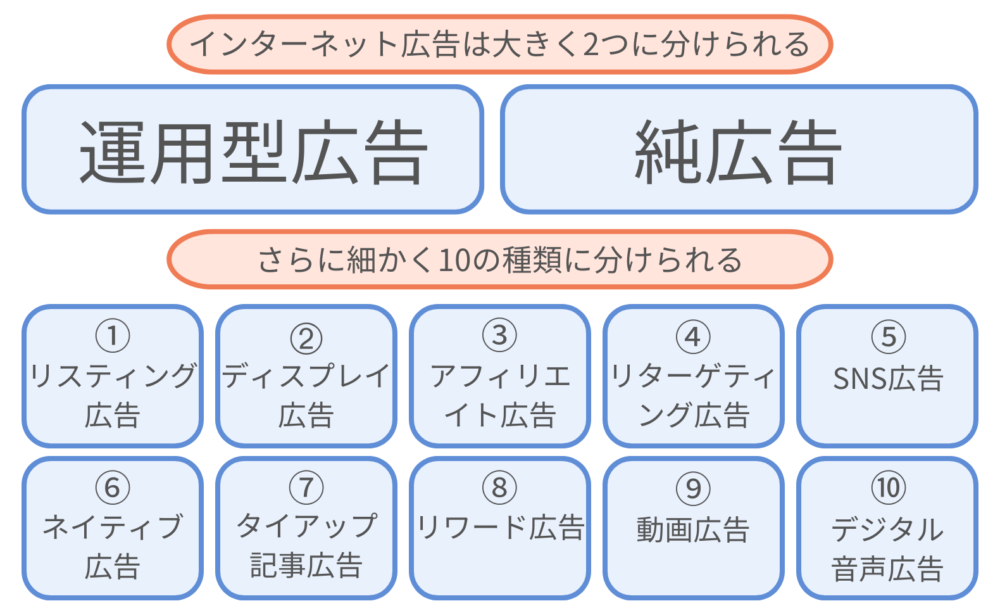

インターネット広告は大きく「運用型広告」と「純広告」の2つに分けられます。

「運用型広告」とは、自ら運用していくタイプの広告で、「純広告」とは、媒体などの広告枠を一定期間買い取って掲載するタイプの広告です。

さらに、インターネット広告は細かく分けるとおもに10種類あり、また課金方式はおもに6つあります。

| インターネット広告の種類 | 特徴 | おもな課金方式 |

|---|---|---|

| リスティング広告 | 検索エンジンでユーザーが入力するキーワードに連動して表示される広告 | クリック課金 |

| ディスプレイ広告 | バナー広告とも呼ばれ、Webサイトやアプリに設けられた広告枠に表示される広告 |

|

| アフィリエイト広告 | アフィリエイターのWebサイト、SNSなどで商品やサービスを紹介してもらうタイプの広告 | 成果報酬型 |

| リターゲティング広告 | 過去にWebサイトを訪問したことがあるユーザーに対して表示される広告 |

|

| SNS広告 | Xやインスタグラム、フェイスブックなどSNS上で配信される広告 |

|

| ネイティブ広告 | Webサイト内のニュース記事などに溶け込む形で埋め込まれる広告 | 媒体・サービス形態により異なる |

| タイアップ記事広告 | 記事広告とも呼ばれ、外部媒体と提携して商品やサービスのPR記事のような形で掲載される広告 | タイアップ先により異なる |

| リワード広告 | ユーザーがアプリ内でアクションを行えば、見返りとして報酬を得られる広告 | 成果報酬型 |

| 動画広告 | 静止画像やテキストではなく、動画を配信する広告 |

|

| デジタル音声広告 | インターネットラジオなど、Web上の音声媒体で配信される広告 | 広告を聞いたユーザーの人数によって変動 |

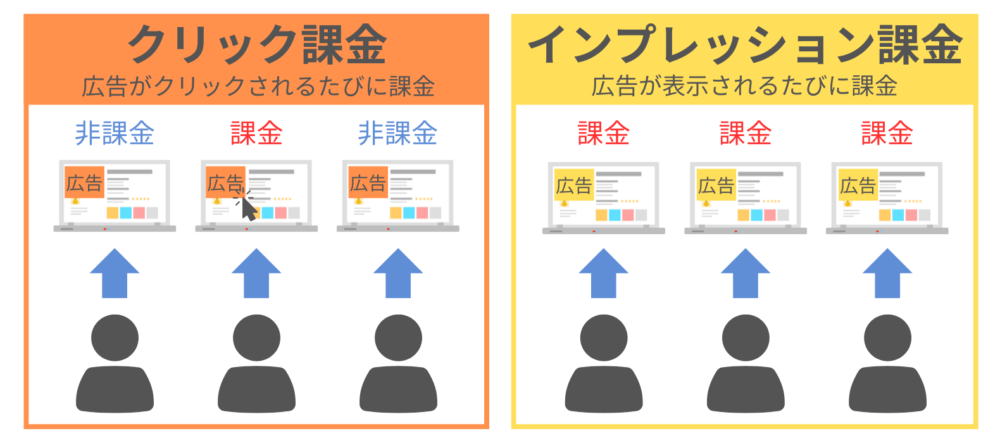

①クリック課金

▷広告がクリックされるごとに費用が発生する

➁インプレッション課金

▷広告が表示された回数に対して費用が発生する

③エンゲージメント課金

▷おもにSNS広告で用いられ、ユーザーの行動に対して費用が発生する

④視聴課金

▷動画などが見られることで費用が発生する

⑤成果報酬課金

▷資料ダウンロードや商品購入といったユーザーの行動に対して費用が発生する

⑥掲載期間保証型課金

▷一定期間(1週間・1ヵ月など)広告の掲載を保証する課金方式

なかでも、アドフラウドで特に狙われやすい広告は、Botによる不正なクリックが行われる「クリック課金型の広告」と「インプレッション報酬型の広告」です。

その理由や、実際にどのようなリスクがあるのかについては、以下で詳しく解説します。

狙われるのはおもに「クリック課金型広告」と「インプレッション報酬型広告」

「クリック課金型広告」や「インプレッション報酬型広告」を出稿している広告主様は、アドフラウドに狙われやすいので注意が必要です。

これらのタイプの広告は、クリックやインプレッションの数が増えるほど広告費がかかる仕組みです。

アドフラウド実行者はこの仕組みを悪用して、詐欺に使用するためのサイトを作成し、「クリック課金型広告」や「インプレッション課金型広告」を掲載します。

その不正(詐欺)サイトに対し、Botなどを用いて不正にクリック数や表示回数を水増しし、広告主から広告費を搾取します。

簡単な広告レポートの数値を見ただけではアドフラウドか判断することは難しいため、長い間広告費を搾取され続けてしまうケースも多いです。

運用型広告の約4.9%(約71億円)がアドフラウドであると判明!

株式会社Spider Labsの「アドフラウド調査レポート2023」によると、運用型広告の約4.9%がアドフラウドだと判明しており、1クリックあたり50円で計算すると、その被害規模は約71億6,625万円にのぼるということです。

運用型広告とは、広告主自身が予算や配信内容など自由に運用し、掲載する内容を変えながら都度適切な情報をユーザーに届けることができるWeb広告のことで、

- リスティング広告

- ディスプレイ広告

- SNS広告

- 動画広告

などが挙げられます。

※参考:PR TIMES

また、調査する中で運用型広告では最大35.8%のアドフラウドリスクがあることが判明しています。

アドフラウドの検証を行っている広告主様のなかに、実際にどれくらいのアドフラウド被害が発生しているのかを分かりやすく示しているSNS投稿があります。

アドフラウド(不正クリック)の検証結果。全体の約4%が対象。Googleが多いイメージだったけど意外とYahoo!が多かった。予算200万でも約10万無駄になってると思うと結構大きい。何より不正が多いとデータ汚くなってPDCA回しづらい。

あんまり話題にならないけど、実は改善どころなのでは。 pic.twitter.com/mmtzDJBeJV— 安藤聡志|BtoBマーケ (@btob_courtelage) October 2, 2024

出稿しているWeb広告全体の4%がアドフラウドであることが判明し、予算200万のなかで約10万も広告費を無駄に払っているという検証結果が出たとのことです。

このように、実際に被害額を数字で見てみると、広告主が背負うリスクが大きいことが分かります。

数十万円以上のアドフラウドが発生するよりも、数万円で導入できる対策ツールなどを導入したほうが適切な広告運用が行える上、新規獲得や売上向上につながることは間違いないでしょう。

なぜ、広告主はアドフラウドに気付きにくいのか

広告主がアドフラウドに気付きにくい理由はおもに、

- 簡単なレポートの数値では読み取るのは難しいから

- そもそもアドフラウドの手口が巧妙化しているから

です。

簡単なレポートの数値だけでは、本物のユーザーによるクリック・閲覧であるのか、Botなどによる不正クリックなのかを判断するのは難しいです。

また、近年アドフラウドの手口も巧妙化してきており、より広告主に分かりにくい不正が行われるようになっています。

これらの理由から、アドフラウドによる被害を防ぐためには、アドフラウド対策を必ず行う必要があると言えるでしょう。

広告主が行うべき対策については、『5. 広告主が行うべきアドフラウドへの対策6つ』で詳しく紹介しています。

アドフラウドの10個の種類と手口

アドフラウドの種類はおもに10個あり、その手口も年々巧妙化してきているのが現状です。

- クリック洪水

- 自動リロード

- 隠し広告

- 過度な広告領域

- 不正な広告のすり替え

- 偽ドメイン

- 端末養殖場(デバイスファーム)

- データセンタートラフィック

- クッキー感染

- 個人端末の乗っ取り

ここからは、アドフラウドの手口を詳しく解説していくので、疑える知識を身につけるためにも必ず最後までお読みください。

1. クリック洪水

「クリック洪水」とは、実際にはないのに、クリックが大量にあるように偽装するアドフラウドの手口です。

まるで洪水のようにクリックを大量に発生させることから、クリック洪水と名づけられました。

この手口は、アプリなどで発生しやすい傾向があります。

2. 自動リロード

「自動リロード」とは、自動更新で広告を何度も表示させ不正にインプレッションを稼ぐアドフラウドの手口です。

リロードを素早く繰り返すため、たくさんの広告を表示させることで広告費も上がりやすく、サーバーへの負担も大きくなります。

3. 隠し広告

「隠し広告」とは、ユーザーが認識できないように広告を表示して、表示回数を不正に稼ぐアドフラウドの手口です。

例えば、

- 肉眼では見えないほど小さな場所に広告を貼り付ける

- 広告を透明化する

- 広告をピクセル状態にする

などの方法で「隠し広告」は行われています。

Webサイトを訪れたユーザーの目には広告が触れていないにもかかわらず、広告が表示されたとカウントされるのでインプレッション数が不正に増加します。

4. 過度な広告領域

「過度な広告領域」とは、検索スパムと組み合わせることで、広告のみのページに誘導するアドフラウドの手口です。

大量の広告のみのページに誘導されると、ユーザーは誤って広告をクリックする可能性が高まります。

そこを狙って、クリック数やインプレッション数を不正に水増しし、広告費を搾取します。

5. 不正な広告のすり替え

「不正な広告のすり替え」とは、不正に広告をすり替えることで不正(詐欺)サイトが広告費を不正に得るアドフラウドの手口です。

この手口では、インジェクタというプログラムを利用して、Web広告の差し替えを行います。

インジェクタによって正規サイトと不正(詐欺)サイトの広告タグがすり替えられるため、正規サイトに入るはずの広告収入が不正(詐欺)サイトへわたってしまいます。

6. 偽ドメイン

「偽ドメイン」とは、類似サイトを作成してドメインを偽り、不正に広告費を搾取するアドフラウドの手口です。

この手口では、本来のサイトと実際に表示されるサイトのドメインが異なるので、管理画面から表示回数の照らし合わせを行うことで被害の確認ができます。

7. 端末養殖場(デバイスファーム)

「端末養殖場(デバイスファーム)」とは、大量のデバイスから不正なクリック・表示を繰り返すアドフラウドの手口です。

不正なクリック・表示を繰り返すことで、クリック数やインプレッション数を稼ぎ、広告主から不正に広告費を搾取するのが狙いです。

8. データセンタートラフィック

「データセンタートラフィック」とは、データセンター未使用のIPアドレスを利用して広告に不正アクセスするアドフラウドの手口です。

広告へのアクセスで多いのが、データセンターからの場合は注意が必要です。

ただし、ユーザーからのアクセスのように偽る新しい手法も生まれており、手口を見抜きにくくなっているのが現状です。

9. クッキー感染

「クッキー感染」とは、クッキー(Cookie)の上書きによってユーザーが不正サイトの広告を見たように偽装して広告費を不正に搾取するアドフラウドの手口です。

この手口は、広告主だけではなく、メディア側の被害も大きいのが特徴です。

不正サイトで広告を見たように偽装されるので、メディア側が本来得るべき広告収入を不正サイトに横取りされることになります。

10. 個人端末の乗っ取り

「個人端末の乗っ取り」とは、ユーザーのデバイスを乗っ取り、不正プログラムに感染させて不正(詐欺)サイトの広告を強制的に表示させるアドフラウドの手口です。

ユーザー側の端末を乗っ取り操作するということで、非常にタチが悪い手口とされており、アドフラウドの中でも厄介だと言われています。

個人端末のアカウントが乗っ取られた場合の対処法や対策については、以下の記事で詳しく解説しているので本記事と併せて参考にしてください。

アドフラウドが広告主に与える4つのリスク

ここからは、実際にアドフラウドが発生したときに、広告主がどのようなリスクを負うことになるのかについてお話しします。

アドフラウドが広告主に与えるリスクはおもに4つあります。

- 無駄な広告費の支払いが発生する

- 売上向上の妨げになる

- 正しい広告データの分析ができない

- ブランドイメージの低下につながる

それぞれのリスクについて、以下で詳しく解説していきます。

【リスク1】無駄な広告費の支払いが発生する

アドフラウドが発生すると、無駄な広告費を払い続けなければいけません。

一般的にはクリック数が増えると広告費も増えていくため、不正なサイトに広告が掲載され、そこでBotを用いてクリックを水増しされることで、広告費を不正に搾取されてしまいます。

一見、クリックが増えて売上向上や新規契約に繋がると思われますが、実際はBotを使ってクリックを水増しされているだけなので、本来見てもらうべきのユーザーの目には広告が届いていません。

結果、想定していた予算をオーバーした上に、全く効果が出ないといったリスクを負うことになります。

【リスク2】売上向上の妨げになる

アドフラウドが発生すると、本来は別の用途にまわせたはずの予算がアドフラウドに流れてしまいます。

つまり、適切な予算の使い方ができていれば獲得できたはずの新規契約や売上向上の機会損失につながるということです。

【リスク3】正しい広告データの分析ができない

当たり前のことですが、広告配信結果の中に不正クリックが含まれていると、正しい広告データの分析はできません。

アドフラウドに気付かないまま、誤ったデータをもとに分析してしまうと、広告戦略が上手くいかず期待した効果につながらないといったリスクが発生します。

【リスク4】ブランドイメージの低下につながる

アドフラウドによる不正な広告手法が発生した場合、広告主のブランドイメージの低下につながる恐れがあります。

例えば、ブランドイメージからかけ離れたサイト(例:アダルトサイト)などに広告が掲載されてしまった場合、広告のクリック・インプレッションが大きく伸びても売上アップは見込めません。

加えて、ユーザーには「なんでこのようなサイトに広告を出しているのか」とマイナスのイメージを持たれることで、ブランドイメージの低下を招くことは避けられません。

広告主が行うべきアドフラウドへの対策6つ

最後に、どうすればアドフラウドの被害を受けることなく適切な広告戦略が行えるのかについて解説します。

広告主が行うべきアドフラウドへの対策はおもに6つあります。

- アドフラウドだと疑える知識を身につける

- クリックからインストールまでの時間を計測する

- ユーザーの怪しい挙動をチェックする

- 信頼できるサイトにのみ広告を出す

- 信頼できるDSP業者を選ぶ

- アドフラウド対策ツールを取り入れる

アドフラウド対策を行いたい・被害を未然に食い止めたい広告主様は、必ず最後までお読みください。

【対策1】アドフラウドだと疑える知識を身につける

まずは、アドフラウドだと疑える知識を身につけることが大事です。

そのためには、本記事をもう一度最初から読み直すこともおすすめです。

特に、アドフラウドにはどのような手口があるのかを理解しておくことで、アドフラウドかもしれないと疑える知識を身につけることができるでしょう。

【対策2】クリックからインストールまでの時間を計測する

アドフラウドかどうかを判断する手段として、クリックからインストールまでの時間を計測することもおすすめです。

本来のユーザーであれば、クリックからインストールまでの時間は平均して1分以上かかると言われています。

しかし、これが秒単位で行われている場合、アドフラウドによって自動で行われている可能性が高いと疑うことができます。

【対策3】ユーザーの怪しい挙動をチェックする

アドフラウド対策として、アクセス解析用のタグを設定すれば、ユーザーの怪しい挙動をチェックすることができます。

アクセス解析用のタグを設定し、

- 同じ端末から頻繁にアクセスが発生している

- リロードが繰り返される

- アクティブ率が異常に高い

などの怪しい挙動があれば、アドフラウドだと疑うことができます。

また、アドフラウドだと疑われるユーザーは、ブラックリストにまとめておくのがおすすめです。

【対策4】信頼できるサイトにのみ広告を出す

アドフラウド対策として、「怪しいメディアには出稿しない」ということも大事です。

安くて多くのクリックを稼げそうなメディアやサイトすべてが怪しいわけではありませんが、質の高いメディアや評価が高い優良サイトへの出稿を意識しましょう。

【対策5】信頼できるDSP業者を選ぶ

信頼性の高いDSP業者を選ぶことは、非常に有効なアドフラウト対策です。

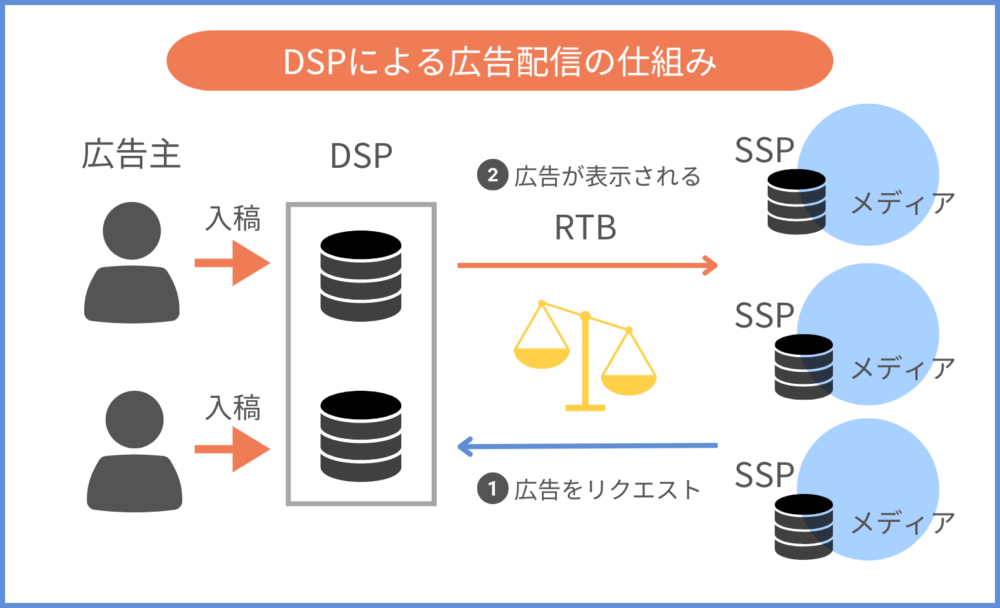

DSPは「Demand Side Platform」の略で、広告主の広告効果を最大化するためのプラットフォームです。

「RTB」▶広告の1回表示ごとにリアルタイムで入札する仕組み

信頼性の高いDSP業者を選ぶポイントは4つです。

- アドフラウド対策業者と連携を行っている

- アドフラウド対策ツールを導入している

- アドフラウド発生時の対応が具体的に示されている

- JICDAQに加入している

JICDAQとは、「一般社団法人 デジタル広告品質認証機構」の略で、安心・安全なデジタル広告出稿を実現するため、適切な業務を行っている広告事業者を認証・公開している機構です。

※参考:JICDAQ

アドフラウド対策業者との連携や、対策ツールを導入していることに加えて、JICDAQに加入しているDSP業者は、信頼性が高いと言えるでしょう。

【対策6】アドフラウド対策ツールを取り入れる

コストはかかりますが、アドフラウド対策として効果が期待できるのは、アドフラウド対策ツールを取り入れることです。

アドフラウド対策ツールは、不正クリックだけでなく不正なサイトも事前にブロックすることができます。

アドフラウドの自動検知・ブロックにより、健全な広告運用ができることに加えて、人的コストの削減にもつながるでしょう。

まとめ

アドフラウドは、広告詐欺とも呼ばれ、クリックやインプレッションの数などを不正に水増しし、広告費を搾取する詐欺行為です。

アドフラウドにはおもに10個の手口があり、近年その手口も巧妙化してきており、広告主がアドフラウドに気付きにくく長い間広告費を搾取され続けてしまうケースも多いです。

広告主がアドフラウドの被害に遭うと、

- 無駄な広告費の支払いが発生する

- 売上向上の妨げになる

- 正しい広告データの分析ができない

- ブランドイメージの低下につながる

などのリスクを負うことになります。

これらのリスクを未然に防ぐためには、

- アドフラウドだと疑える知識を身につける

- クリックからインストールまでの時間を計測する

- ユーザーの怪しい挙動をチェックする

- 信頼できるサイトにのみ広告を出す

- 信頼できるDSP業者を選ぶ

- アドフラウド対策ツールを取り入れる

などの対策を行う必要があります。

本記事でアドフラウドだと疑える知識を身につけたあとは、自社でできる対策に加えて、アドフラウド対策ツールを取り入れるなど健全な広告運用ができるようにしていきましょう。