「クレジットカードのセキュリティコードって何?」

「セキュリティコードが他人に知られてしまったら?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

クレジットカードのセキュリティコードとは、クレジットカードの裏面または表面に記載された3~4桁の番号のことで、第三者による「なりすまし決済」等の不正利用を防止するための重要なコードです。

つまり、クレジットカードのセキュリティコードは、他人に知られないように慎重に扱わないといけないものです。

この記事では、

- クレジットカードのセキュリティコードの役割3つ

- クレジットカードのセキュリティコードが流出してしまう4つの原因

- クレジットカードのセキュリティコードを流出させないための対策5つ

などについて解説していきます。

この記事を最後まで読んでいただければ、クレジットカードのセキュリティコードについて理解した上で安全にクレジットカードを利用できるようになるでしょう。

また、EC事業者様は最新の不正対策事情を把握して万全の対策を行うためにも、以下の資料をダウンロードしてご活用ください。

\かっこ株式会社独自!EC関連550社へのアンケート結果大公開/ 無料資料ダウンロードはこちら

無料資料ダウンロードはこちら

目次

クレジットカードのセキュリティコード(CVV)とは

クレジットカードのセキュリティコードとは、クレジットカードの裏面または表面に記載された3~4桁の番号のことで、第三者による「なりすまし決済」等の不正利用を防止するための重要なコードです。

※引用:オリコ

クレジットカードのセキュリティコードは、主にネットショッピングでの買い物時に入力を求められることが多いです。

また、一般的にはセキュリティコードと呼ばれていますが、他にも主に2個の名称をもっています。

クレジットカードのセキュリティコードの他の名称については、以下の表にまとめたのでご覧ください。

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| CVV | 「Card Verification Value」の略称。

主に、クレジットカードの国際ブランドのVisaで用いられている名称です。 |

| CVC | 「Card Validation Code」の略称。

主に、クレジットカードの国際ブランドのMastercardで用いられる名称です。 |

クレジットカードのセキュリティコードには別に上の2つの名称がありますが、「セキュリティコード」は全国共通なため無理に名称を覚える必要はないでしょう。

セキュリティコードはどこに書いてある?【国際ブランド別に紹介】

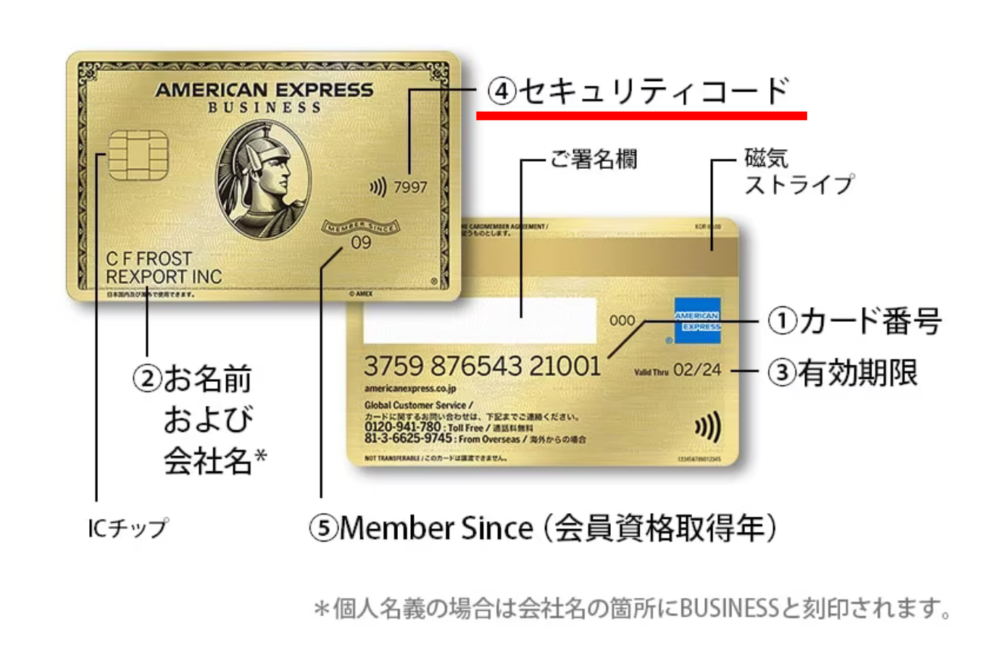

クレジットカードのセキュリティコードは、クレジットカードの国際ブランドによって記載場所が異なります。

| 国際ブランド | セキュリティコードの記載場所 | セキュリティコードの桁数 |

|---|---|---|

| VISA MasterCard Discover Diners Club JCB 銀聯(ぎんれん) |

裏面 | 3桁 |

| American Express | 表面 | 4桁 |

ほとんどの国際ブランドは、3桁のセキュリティコードが裏面に記載してありますがAmerican Expressだけ4桁のセキュリティコードが表面に記載してあります。

※引用:アメリカン・エキスプレス

ただし、セキュリティコードが書いてある、記載場所・桁数によってセキュリティ面が大きく変わることはありません。

クレジットカードのセキュリティコードは入力しても大丈夫?

ネットショッピングなどでクレジットカードのセキュリティコードの入力を求めるられることがありますが、本人であることを確認する大事なステップですので問題ありません。

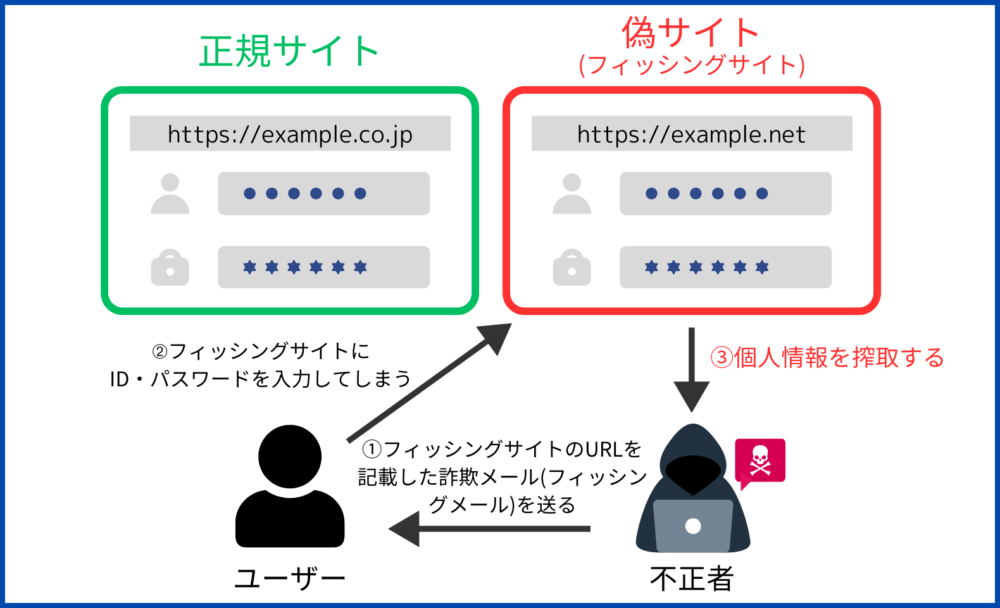

ただし、問題ないと言えるのは正規サイトでの入力に限ります。

もし正規サイトに似せた偽サイトでクレジットカード番号やセキュリティコードを入力してしまうと、その情報を窃取され不正利用される恐れがあります。

もし、偽サイトでクレジットカード番号やセキュリティコードを入力してしまったら、『5. クレジットカードのセキュリティコードが流出した場合の対処法3つ』に従って対処するようにしてください。

なお、大事なクレジットカード情報を守るためにも、偽サイトから情報窃取する手口のフィッシング詐欺の知識はつけておいた方がよいでしょう。

以下の記事は、初心者にも分かりやすくフィッシング詐欺について解説していますので、本記事と併せて参考にしてください。

クレジットカードのセキュリティコードの役割3つ

ここからは、セキュリティコードがどのような役割を果たしているのかについて紹介していきます。

セキュリティコードの役割は主に3つあります。

- スキミングの被害を最小限に抑える

- クレジットマスターを防止する

- クレジットカードが手元にあることを証明する

それぞれ以下で詳しく解説します。

【役割1】スキミングの被害を最小限に抑える

クレジットカードのセキュリティコードは、スキミングの被害を最小限に抑える役割を持っています。

なぜスキミングの被害を最小限に抑えることができるかと言うと、クレジットカードのセキュリティコードはクレジットカードの磁気情報に含まれていないため、スキミングで盗み出すことができないからです。

つまり、スキミングでクレジットカード情報を窃取されてしまった場合でも、セキュリティコードの入力を求められるネットショッピングでは被害を防ぐことができます。

ただし、セキュリティコードの入力が必要ないネットショッピングもあるので、この場合はスキミングの被害に遭ってしまうとカードを不正利用され金銭的被害が発生してしまいます。

以下の表にスキミングの手口をまとめてみましたのでご覧ください。

| カードの種類 | スキミングの手口 |

|---|---|

| 接触型カードの場合 | スキマーという機械が仕掛けられているカードリーダーにクレジットカードを差し込んでしまうと、情報が抜かれてしまう |

| 非接触型カードの場合 | 非接触型のスキマーによって電波を通して情報が盗まれてしまう |

クレジットカードのセキュリティコードはスキミングの被害を最小限に抑える役割がありますが、信用しすぎないことも大事で、定期的な利用明細の確認は怠らないようにしてください。

スキミングについて、より詳しく知りたい方は以下を参考にしてください。

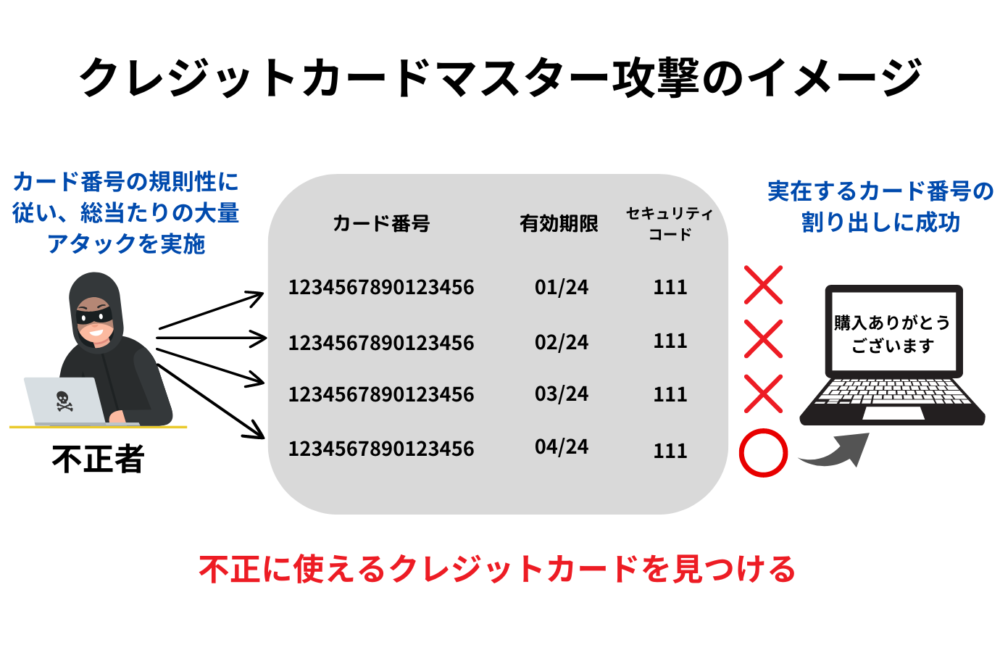

【役割2】クレジットマスターを防止する

クレジットカードのセキュリティコードは、クレジットマスターを防ぐのに効果的な役割を持っています。

クレジットマスターは、クレジットカードを厳重に保管または使っていない場合でも、被害に遭う可能性があるため注意が必要です。

もし、9桁のクレジットカード番号を割り当てようとした場合、考えられる組み合わせは「10億通り」あります。

しかし、セキュリティコードと有効期限を合わせた組み合わせは、最大で60兆通りと大幅に増えます。

よって、クレジットカードのセキュリティコードや有効期限は、クレジットマスターに有効だと言えるでしょう。

以下の記事では、クレジットマスターについて詳しく説明していますのでご覧ください。

【役割3】クレジットカードが手元にあることを証明する

クレジットカードのセキュリティコードは、クレジットカードが手元にあることを証明する役割があります。

先程もお話ししましたが、セキュリティコードは磁気情報に含まれていないため、第三者に知られる可能性が低いです。

そのため、セキュリティコードを入力するネットショッピングにおいては、カードが手元にあり、購入者が本人である証明として機能しています。

【注意】セキュリティコードさえあれば安全とは言えない理由2つ

実は、クレジットカードのセキュリティコードさえあれば安全とは言い切れないのが現状です。

なぜなら、セキュリティコードはクレジットカードを安全に利用するために重要な役割を果たしていますが、不正利用の危険が全くないとは言えないからです。

その理由は2つあります。

- セキュリティコードが簡単に他人に知られることがあるから

- セキュリティコードを入力しないECサイトもあるから

それぞれの理由について、以下で詳しく解説していきます。

【理由1】セキュリティコードが他人に知られる可能性があるから【2つの事例】

理由の1つ目は、セキュリティコードが簡単に他人に知られることがあるからです。

実際にクレジットカードのセキュリティコードが流出してしまった事例を2つ紹介します。

- 事例1. 不正アクセスでセキュリティコード最大3万7,000件流出!

- 事例2. 自分の不注意によって他人に知られてしまった

それぞれの事例について、以下で詳しく解説していきます。

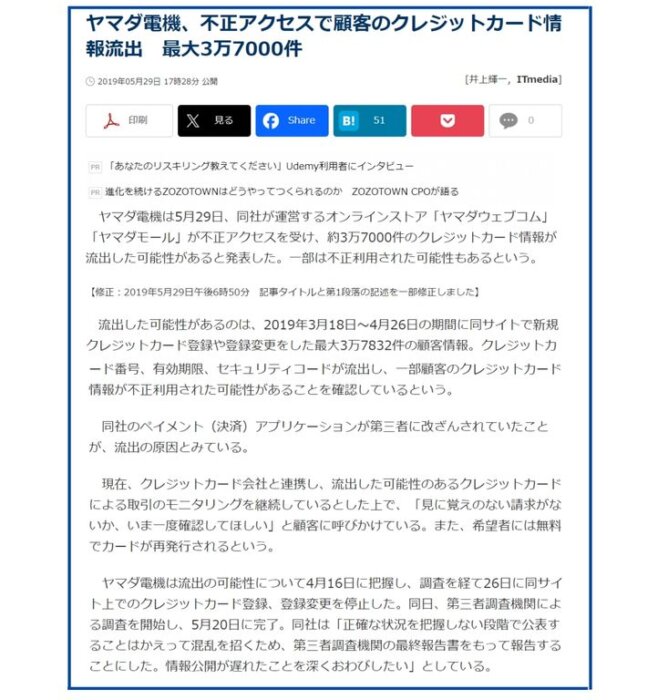

【事例1】不正アクセスでセキュリティコード最大3万7000件流出!

クレジットカードのセキュリティコードが実際に流出してしまった事例として、ヤマダ電機のセキュリティコードの流出は大きくメディアで報道されました。

2019年5月29日ヤマダ電機は、「クレジットカード番号」「有効期限」「セキュリティコード」が流出した可能性があると発表しました。

※引用:ITmedia NEWS

ヤマダ電機は、クレジットカードのセキュリティコードが流出した原因を、第三者によって「ヤマダウエブコム・ヤマダモール」に不正アクセスされてペイメントアプリケーションの改ざんが行われてしまったためと説明しています。

※参照:ヤマダ電機

この結果、ユーザーが入力した情報がそのまま悪意のある第三者に送信されてしまったことで、顧客の個人情報が流出してしまうこととなりました。

このように不正アクセスはこれだけ大きな被害を招いてしまうので、顧客の個人情報を取り扱う企業様はより一層不正対策を強化していく必要があるでしょう。

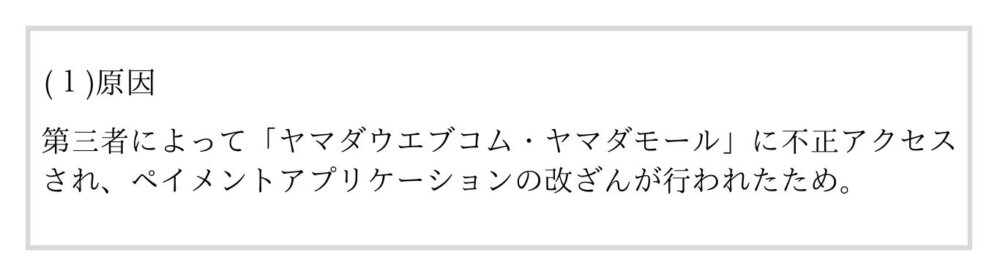

【事例2】自分の不注意によってセキュリティコードが他人に知られてしまった

自分の不注意によって、クレジットカードのセキュリティコードが他人に知られてしまうケースも多いです。

クレジットカードのセキュリティコードが流出する原因となる不注意は、

- 公共施設や電車内など、たくさん人がいる中でセキュリティコードを入力してしまった

- 詐欺サイトにセキュリティコードを入力してしまった

- 財布を落としてしまった

などがあります。

このような不注意は、セキュリティコードの管理をしっかりすれば防ぐことができるため、日頃から気を付けるようにしましょう。

【理由2】セキュリティコードの入力がいらないECサイトもあるから

クレジットカードのセキュリティコードは、全てのネットショッピングで入力を求められるものではありません。

なぜなら、セキュリティコードを入力する行為はユーザーにとって手間になり、カゴ落ちリスクが高まるからです。

クレジットカードのセキュリティコードは、クレジットカードが手元にあることを証明する役割を果たしますが、セキュリティコードを入力しないネットショッピングではその役割が果たされません。

よって、セキュリティコードがあるからクレジットカードは安全であると言い切ることはできないため、普段から自分でできる対策はしっかりと行いましょう。

自分でできる対策については、『6. クレジットカードのセキュリティコードを流出させないようにする5つの対策』で紹介しています。

クレジットカードのセキュリティコードが流出してしまう4つの原因

ここからは、セキュリティコードが流出する原因について紹介します。

セキュリティコードが流出する原因は4つあります。

- 偽サイトでクレジットカード情報を入力してしまった

- クレジットカードを紛失してしまった

- クレジットカード情報を入力しているときに盗み見された

- フリーWi-Fiに接続してしまった

以下で詳しく解説していきます。

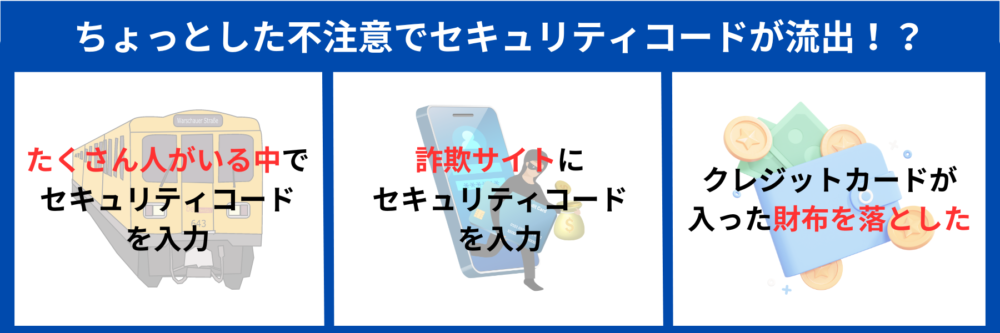

【原因1】偽サイトでクレジットカード情報を入力してしまった

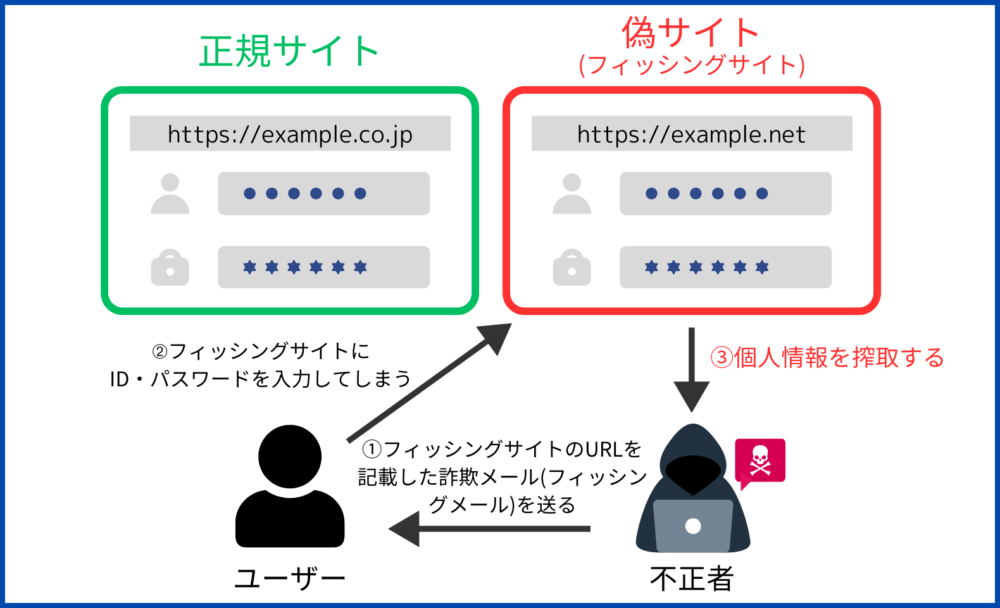

偽サイトにセキュリティコードなどのクレジットカード情報を入力して、情報流出してしまうことがあります。

偽サイトとは、フィッシング詐欺とも呼ばれ、実在のサービスや企業になりすまして偽のメールやSMSを送り、URLから偽サイトに誘導してクレジットカード情報などを入力させ盗むことが目的で行われます。

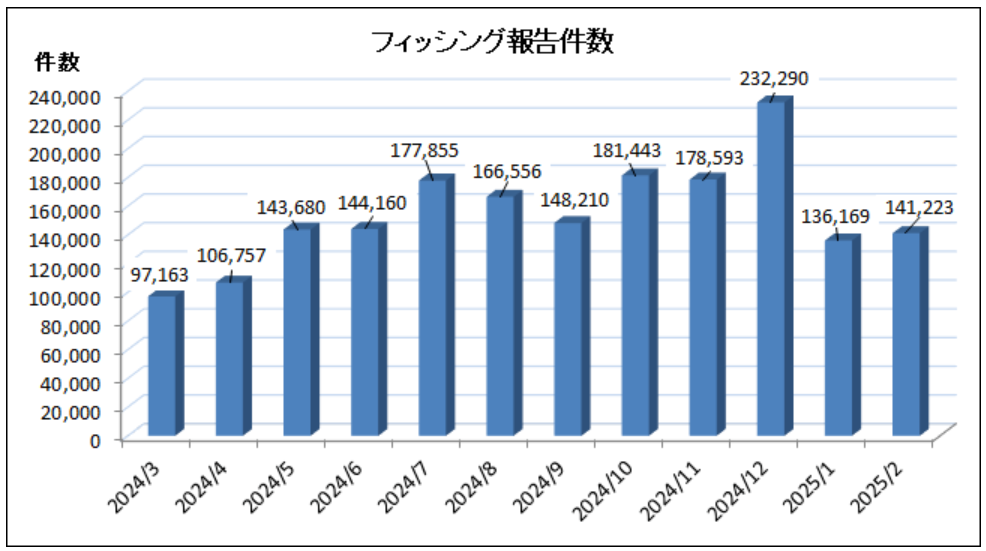

どれくらいのフィッシング詐欺が報告されているのかは、以下の図をご覧ください。

※引用:フィッシング対策協議会

2025年2月は、1ヵ月で141,223件のフィッシング詐欺が報告されており、ネットショップや金融系を語るフィッシングが多い傾向にあります。

怪しいリンクは開かないことや、安易に個人情報を入力しないように日頃から気を付けましょう。

【原因2】クレジットカードを紛失してしまった

財布を落としてしまうなどでクレジットカードを紛失してしまった場合にも、セキュリティコードが流出してしまう可能性があります。

そのため、クレジットカードは必要のある時のみ持ち歩くようにするなど、大切に保管することを心がけましょう。

財布を落としてしまったときの対処法を説明した記事がありますので、興味のある方はご覧ください。

【原因3】クレジットカード情報を入力しているときに盗み見された

電車の中や公共施設などの人がたくさんいる場所で、クレジットカードの情報を打ち込んでいると、知らないうちに誰かに盗み見されている可能性があります。

クレジットカード番号にかかわらず、そういった重要な情報を扱う際は、人目のつかないところで行いましょう。

また、どうしてもその場でしないといけない時には、しっかりと周りを確認しながら行いましょう。

【原因4】フリーWi-Fiに接続してしまった

セキュリティ保護されていないWi-Fi(フリーWi-Fi)に接続してしまうと、クレジットカードのセキュリティコードなどの大切な情報が抜き出されてしまう可能性があります。

危険なWi-Fiの特徴は以下のようなものがあります。

- 暗号化されていないWi-Fi

- 提供元が分からないWi-Fi

危険を冒さないためにも、極力このようなWi-Fiは使わないようにしましょう。

フリーWi-Fiについてはこちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

クレジットカードのセキュリティコードが流出した場合の対処法3つ

もしクレジットカードのセキュリティコードが流出してしまったら、早急に3つの対処法を行うようにしましょう。

- カード会社に連絡してカードを止めてもらう

- 金銭的被害が発生している場合は警察に通報する

- その後も定期的にカードの利用明細を確認する

以下でそれぞれの対処法について詳しく解説してきます。

【対処法1】カード会社に連絡してカードを止めてもらう

クレジットカードのセキュリティコードが流出してしまったのではないかと不安な場合は、カード会社に連絡してカードを止めてもらってください。

その後、カードを再発行してもらうのが安心です。

実際に金銭的被害が発生していなくても、クレジットカードのセキュリティコードなどの情報を他人に知られてしまった可能性がある場合は、被害に遭う前に対処しておくべきです。

【対処法2】金銭的被害が発生している場合は警察に通報する

実際にクレジットカードの不正利用により金銭的被害が発生している場合は、カードを止めてもらった後に、警察に通報するようにしましょう。

警察が発行してくれる受理番号をカード会社に伝える必要があるため、受理番号を発行してもらったら再度カード会社に連絡してください。

【対処法3】その後も定期的にカードの利用明細を確認する

【対処法1】【対処法2】が終わった後も、毎月必ずカードの利用明細を確認するようにしてください。

もしかしたら、まだ確認できていない不正利用分の金額が次の月の明細に載ってくることもあります。

クレジットカードの利用明細は毎月確認する癖をつけることで、今後も知らないうちに不正利用されたとしても早期に気付くことができ、カード会社が定める返金の補償期間内に間に合わせることができます。

クレジットカードのセキュリティコードを流出させないための対策5つ

ここまでクレジットカードのセキュリティコードが流出してしまう原因や対処法についてお伝えしてきましたが、そもそもセキュリティコードを他人に知られないようにすることが大事です。

クレジットカードのセキュリティコードを流出させないようにする対策は主に5つあります。

- 怪しいメールやSMSに添付されているリンクは開かない

- 怪しいサイトではクレジットカード情報を入力しない

- クレジットカードを不必要に持ち歩かない

- ナンバーレスカードにする

- 親しい仲であってもセキュリティコードは教えない

それぞれ詳しく解説していきます。

【対策1】怪しいメールやSMSに添付されているリンクは開かない

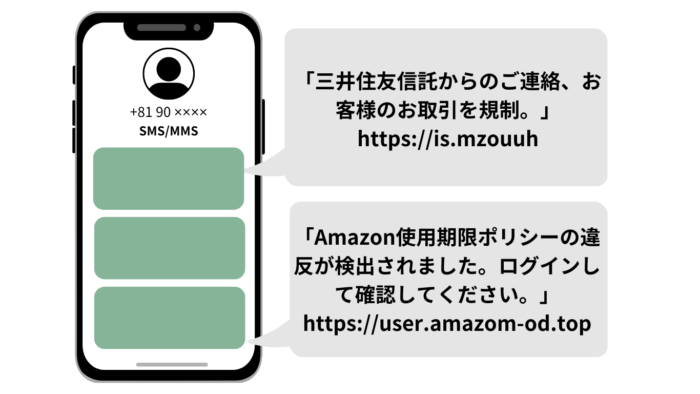

クレジットカードのセキュリティコードが流出しないようにするためには、怪しいメールやSMSのリンクを開かないようにすることが大切です。

よく目にする怪しいSMSのイメージは以下のようなものです。

『4. クレジットカードのセキュリティコードが流出してしまう4つの原因』でも説明しましたが、怪しメールやSMSで送られてくるリンクはフィッシング詐欺の可能性があります。

クレジットカードのセキュリティコードなどが流出してしまわないように、送り主のメールアドレスや、電話番号などしっかりと確認することが大切です。

もしフィッシングメールを受け取った場合には、「フィッシング110番」に情報提供を行いましょう。

そして、具体的な被害の相談については、最寄りの警察署に相談しましょう。

【対策2】怪しいサイトではクレジットカード情報を入力しない

怪しいサイトには、セキュリティコードなどのクレジットカード情報を入力しないようにしましょう。

なぜなら、怪しいサイトにクレジットカード情報を入力してしまうと情報が抜き取られてしまう可能性があるからです。

以下では、「偽サイト」かどうか判断するチェックポイントを紹介するので参考にしてください。

※引用:国民生活センター

また、上記のチェックポイント以外にもインターネットのURLの違いでも見分けることができる可能性があります。

インターネットのURLには2種類あり、それぞれ安全性の強度が違います。

表を用いて詳しく説明していきます。

| URLの種類 | 説明 |

|---|---|

| 「http://」 | ウェブサイトから送信されるデータはSSL/TLSによって暗号化通信がされていないため安全性が低い |

| 「https://」 | ウェブサイトから送信されるデータはSSL/TLSによって暗号化通信がされているため安全性が高い |

表から分かるように、「https://」の方が、安全性が高いということが分かります。

セキュリティコードなどの重要な情報を入力する際にはしっかりと確認するようにしましょう。

【対策3】クレジットカードを不必要に持ち歩かない

被害に遭わないようにするためには、クレジットカードを不必要に持ち歩かないようにすることも重要です。

クレジットカードを持ち歩けば、クレジットカードを紛失してしまったり、クレジットカード番号やセキュリティコードを盗み見されてしまう可能性がありあす。

クレジットカードを持ち歩くのが不安な場合は、「Apple Pay」「 Google Pay™ 」などの、スマホにクレジットカードを登録しておき、なるべく持ち運ばないようにするのがおすすめです。

【対策4】ナンバーレスカードに変える

ナンバーレス(NL)タイプのクレジットカードを使用することによって、セキュリティコードの流出を防ぐことができます。

ナンバーレス(NL)タイプのクレジットカードは、カード番号やセキュリティコードが印字されていないため、大切な情報が流出するのを防ぐことができます。

これからクレジットカードを作る人はぜひナンバーレスカードを検討してみてください。

なお、こちらの記事ではセキュリティが充実しているクレジットカードの特徴などを説明しているため、参考にしてください。

【対策5】親しい仲であってもセキュリティコードは教えない

仲のいい友達や家族であっても、クレジットカードのセキュリティコードは絶対に教えてはいけません。

なぜなら、第三者が友達や家族を装い、情報を聞いてきている可能性があるからです。

情報流出を防ぐためには、クレジットカードのセキュリティコードやカード番号は、カード所有者本人のみが知っておくべきです。

クレジットカード以外にもセキュリティコードって使われているの?

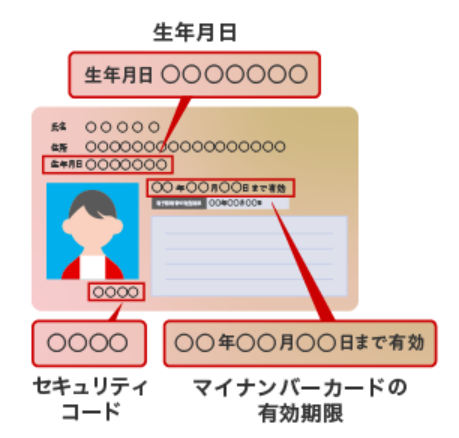

クレジットカード以外にも、「マイナンバーカード」と「U-NEXT」にセキュリティコードが使われています。

マイナンバーカードには、左下にセキュリティコードが書かれており、このセキュリティコードは本人確認の際に必要になることがあります。

※引用:MUFG

マイナンバーカードのセキュリティコードも、クレジットカードのセキュリティコード同様、大事な個人情報になりますので、取り扱いには十分に気を付ける必要があります。

また、動画配信サービス(サブスク)のU-NEXTのセキュリティコードは、特定の操作をする際に入力が必要です。

初期設定では「0000」に設定されていますが、U-NEXTの公式サイトから簡単に設定・変更ができますので、セキュリティ強化のためにも初期設定から変更しておくようにしましょう。

まとめ

今回の記事では、クレジットカードのセキュリティコードについてやセキュリティコードが流出してしまう原因や対策について説明してきました。

クレジットカードのセキュリティコードは、カード不正利用を防止するために誕生しました。

しかし、クレジットカードのセキュリティコードは流出してしまう可能性があり、すべての危険を防げるわけではありません。

主な原因として、

- 偽サイトでクレジットカード情報を入力してしまった

- クレジットカードを紛失してしまった

- クレジットカード情報を入力しているときに盗み見された

- フリーWi-Fiに接続してしまった

などがあります。

その原因を防ぐためには

- 怪しいメールやSMSに添付されているリンクは開かない

- 怪しいサイトではクレジットカード情報を入力しない

- クレジットカードを不必要に持ち歩かない

- ナンバーレスカードにする

- 親しい仲であってもセキュリティコードは教えない

など、日ごろから行動を意識する必要があります。

当サイトを運営するかっこ株式会社は、皆さんがクレジットカードの不正利用の被害に遭わないように今後もセキュリティ情報を発信していきます。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

-8-1000x300.png)