「決済承認率って何?」

「決済承認率が低下してしまう原因は?」

など、決済承認率について疑問を抱いている事業者様はいませんか?

決済承認率とは、クレジットカードなどの電子決済において、取引が正常に承認される割合を示す重要な指標です。

2025年3月末に3Dセキュアの導入が義務化されましたが、その影響もあり、今クレジットカードの決済承認率の低下に悩んでいる事業者が多いようです。

また、原因が分からずにクレジットカードの売上が落ちている事業者の中には、知らないうちに決済承認率が低下している可能性も大いに考えられます。

この記事では、

- 3Dセキュア導入義務化で決済承認率が低下!その理由3つ

- 決済承認率の低下を改善しないままでいるリスク5つ

- クレジットカードの売上が落ちている時の対処法3つ

などを解説していきます。

3Dセキュア導入義務化により多くの事業者が直面している課題である、「決済承認率」について多角的にわかりやすく説明していきますので、必ず最後までお読みください。

目次

「決済承認率」とは

決済承認率とは、クレジットカードなどの電子決済において、取引が正常に承認される割合を示す重要な指標です。

具体的には、カード利用者がECサイトでクレジットカード決済を試みた際に、カード会社がその取引を承認し、支払いが完了する割合を指します。

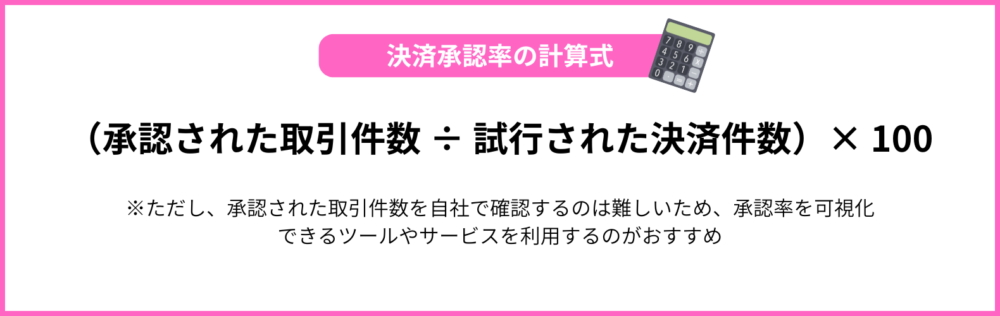

決済承認率は、基本的に以下の計算式で求められます。

この決済承認率が80%を下回るようであれば、不正が頻繁に発生していることに対するカード会社の追加対策である可能性もあるため、不正対策を強化させるなどの早急な改善が必要です。

決済承認率が低下してしまう原因やリスクについては、2章以降で解説していきます。

クレジットカード決済が承認される仕組み

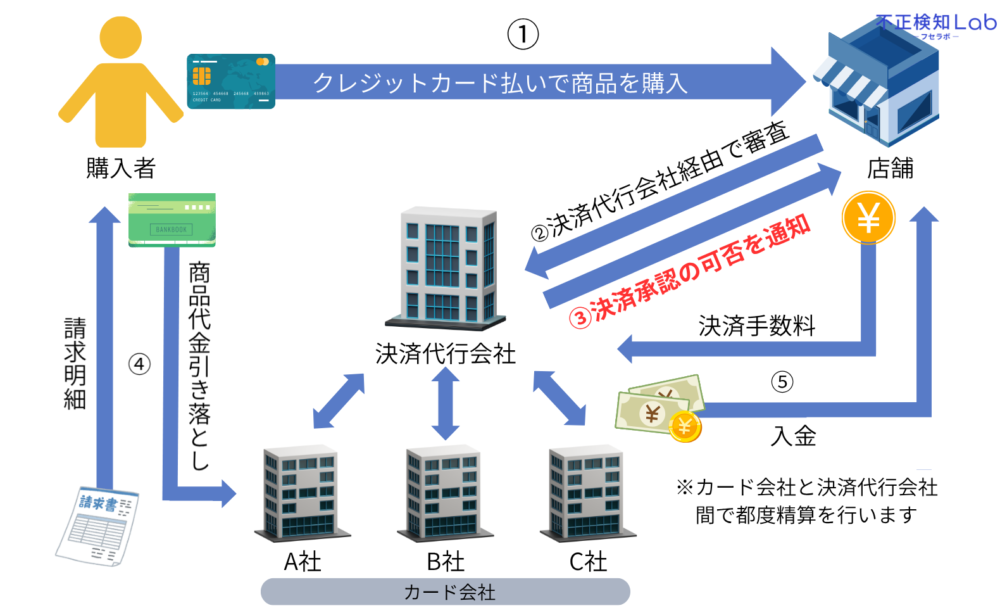

クレジットカード決済が承認される裏側では、複数の関係者とプロセスが連携しています。

クレジットカード決済が承認される仕組みは、以下の画像をご覧ください。

このように、クレジットカード決済の承認は、決済が完了または拒否されるまでの一瞬の間に、複数の関係者と段階を経て行われています。

それでは、この一瞬の間にクレジットカード決済が拒否されてしまう原因について、以下で解説していきます。

クレジットカード決済が拒否される原因5つ

クレジットカード決済が拒否される原因は、主に5つあります。

- カード利用者の残高不足・利用可能枠超過

- 利用者のカード情報入力ミス

- 不正利用の疑い

- システム障害

- 決済承認率の低下によるもの

カードの残高不足や利用可能枠超過、情報入力ミスなど、カード利用者のミスが原因でクレジットカード決済が拒否される場合があります。

また、カード所有者本人ではない第三者が不正利用している可能性がある場合も、クレジットカード決済は拒否されます。

このように、クレジットカード決済が拒否される原因が分かればいいのですが、正規利用者であるにもかかわらずクレジットカード決済が拒否されてしまうこともあります。

その原因として考えられる1つが、決済承認率の低下によるものです。

今、3Dセキュアの導入義務化で、この決済承認率が低下している事業者が増えています。

3Dセキュアの導入義務化については、以下の記事で解説しておりますので、気になる方はお読みください。

それでは、決済承認率の低下と3Dセキュアがどう関係しているのかについて、以下で詳しく解説していきます。

【注意】3Dセキュア導入義務化で決済承認率が低下!その理由3つ

2025年3月末に、クレジットカード決済の安全性向上を目的として、3Dセキュアの導入が義務付けられました。

しかし、この義務化に伴い、多くの事業者が決済承認率の低下という課題に直面しています。

3Dセキュアの導入義務化で決済承認率が低下してしまう理由は、主に3つです。

- 【理由1】カード会社の審査が厳しくなっているから

- 【理由2】3Dセキュアのすり抜けが一定数発生しているから

- 【理由3】3Dセキュアの導入のみで安心してしまっているから

3Dセキュアはカード不正利用防止に効果的である一方で、その導入が決済承認率にどのような影響を与えるかを正しく理解することが重要です。

それでは、3Dセキュア導入義務化によって決済承認率が低下している主な理由を1つずつ解説していきます。

【理由1】カード会社の審査が厳しくなっているから

3Dセキュアの導入義務化で決済承認率が低下している理由の1つ目は、カード会社の審査が厳しくなっているからです。

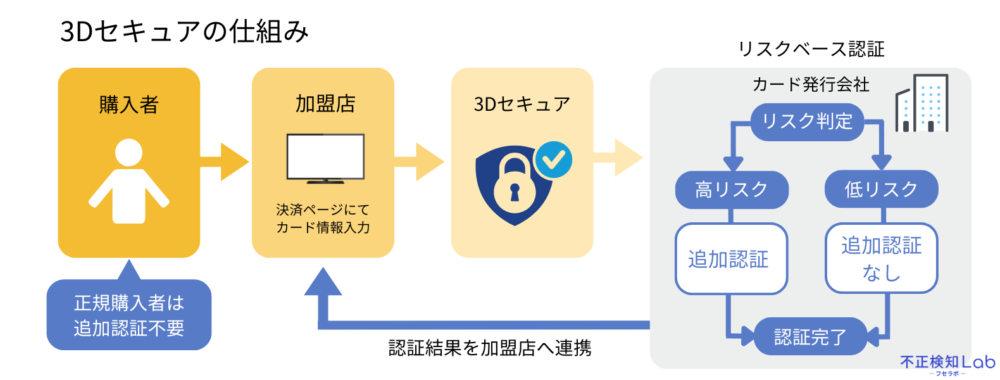

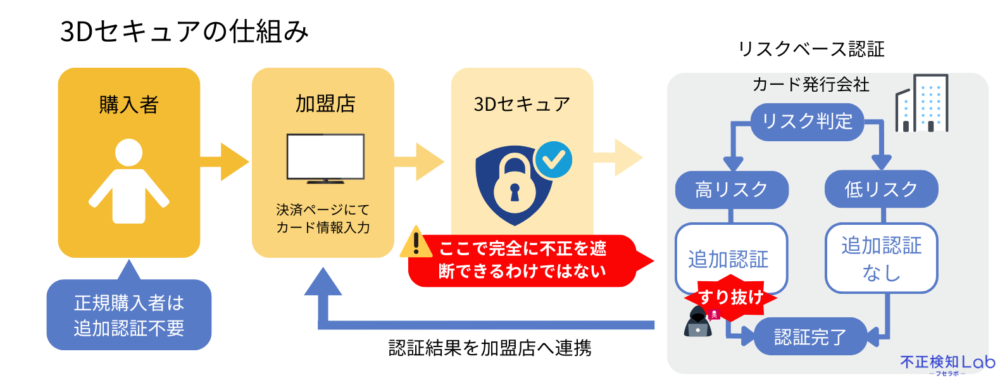

まずは、3Dセキュアの仕組みを確認していきましょう。

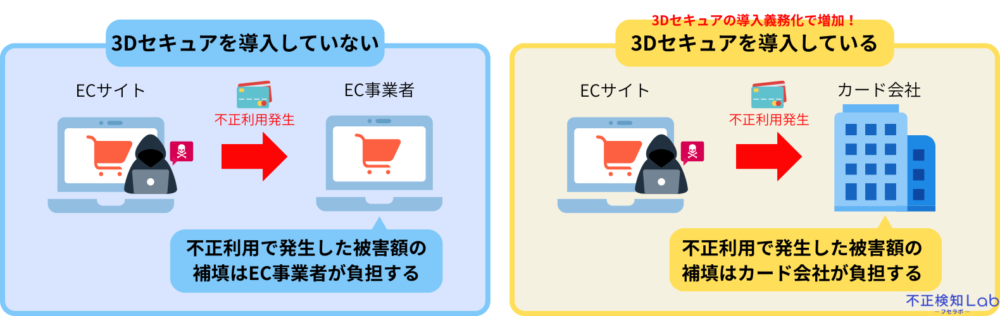

3Dセキュアを導入していないECサイトでクレジットカードの不正利用が発生した場合、その被害額はEC事業者の負担となります。

対して、3Dセキュアを導入しているECサイトでクレジットカードの不正利用が発生した場合は、その被害額の補填はカード会社が請け負う構図です。

つまり、2025年3月末に3Dセキュアの導入が義務化されたことで、3Dセキュアを導入するEC事業者が増え、カード会社の負担が増えたということです。

カード会社の負担が増えたことにより、不正が多く発生しているEC事業者に対してクレジットカード決済の審査を強化せざる負えない状況になっています。

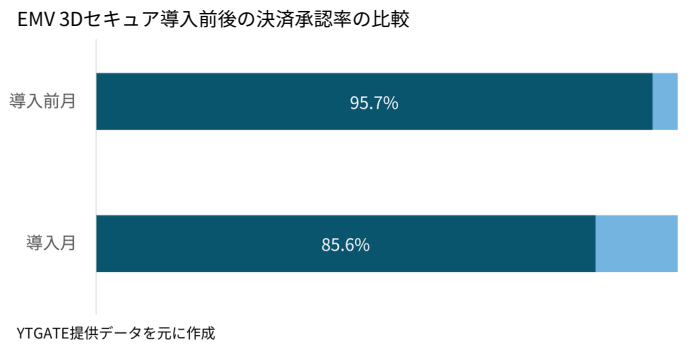

以下のグラフは、かっこ株式会社が、YTGATE株式会社の協力を得て調査した結果です。

4社のEC加盟店の延べ約22万件の決済データのうち、3Dセキュアを導入した月とその前の月のクレジットカード決済承認率を比較したところ、3Dセキュア導入前は95.7%あった承認率が、3Dセキュア導入後は85.6%と低下しているのが分かります。

カード会社によっては、不正が多く発生しているEC事業者へ不正対策を強化させるようにとの警告を行うこともありますが、何も言われないまま決済承認率を下げられてしまうこともあります。

よって、EC事業者は3Dセキュアだけを導入していれば安心と思わずに、追加の対策を行い、セキュリティ対策を万全にしておく必要があるでしょう。

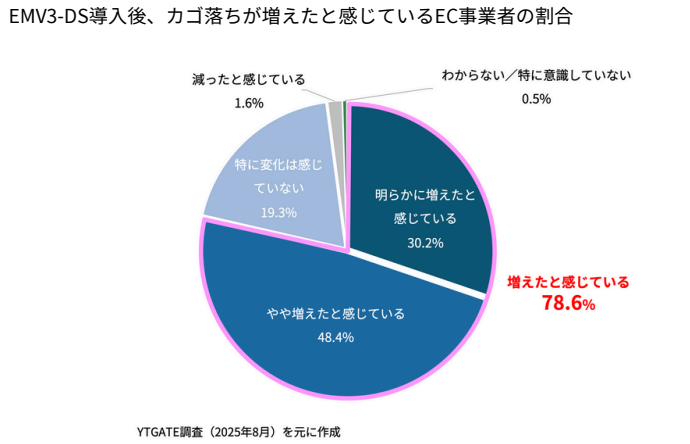

3Dセキュア導入後にカゴ落ちが増えている事業者は約8割!

3Dセキュアの導入義務化に伴い、多くのEC事業者がカゴ落ちが増加している現状に直面しています。

カゴ落ちとは、ECサイトでユーザーが商品をカートに入れたものの、購入手続きを完了せずに離脱してしまう現象のことです。

3Dセキュア導入後のカゴ落ちの増加は、クレジットカードの決済承認率の低下が大きく関係している可能性があります。

以下のグラフは、3Dセキュアの導入後にカゴ落ちが増えたと感じている事業者の割合です。

2025年8月にYTGATEが実施した調査によると、3Dセキュア導入率は70%まで増加していますが、3Dセキュアを導入したEC事業者の約8割が「カゴ落ちが増えた」と感じています。

カード利用者は、一度決済が失敗してしまうと、そのサイトでの購入を諦めて他のサイトや店舗で商品を探す方が多いようです。

つまり、これがカートに商品を入れたまま購入を離脱されてしまう「カゴ落ち」状態で、結果ECサイトでは売上機会の損失を招くことになります。

【理由2】3Dセキュアのすり抜けが一定数発生しているから

3Dセキュアの導入義務化で決済承認率が低下している理由の2つ目は、3Dセキュアでも不正のすり抜けが一定数発生しているからです。

3Dセキュアは、クレジットカード決済の不正利用防止に効果的な本人認証技術ですが、不正を完全に防げるわけではありません。

もちろんのことながら、3Dセキュアを導入していてもクレジットカードの不正利用が何度も発生していれば、カード会社からの審査は厳しくなり、結果決済承認率の低下につながります。

この問題を解決するためには、3Dセキュアの導入だけではなく、追加の不正対策を行うことが重要です。

3Dセキュアと併用して行うべき不正対策のおすすめは、『決済承認率低下防止・向上には不正検知サービス「O-PLUX」の導入が有効』で紹介しています。

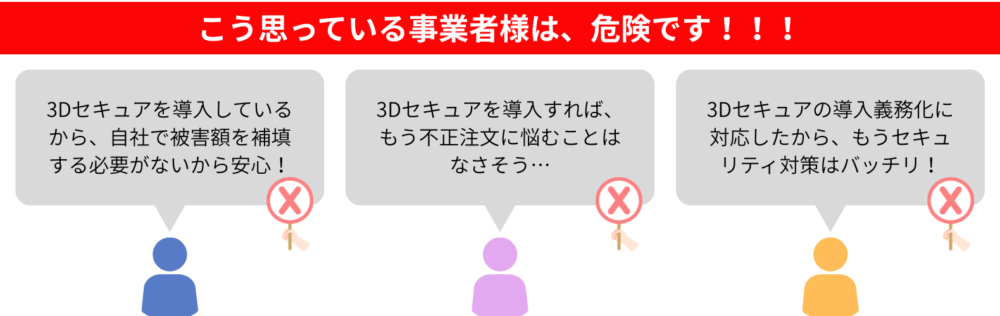

【理由3】3Dセキュアの導入のみで安心してしまっているから

3Dセキュアの導入義務化で決済承認率が低下している理由の3つ目は、3Dセキュアの導入のみで安心してしまっている事業者が多いからです。

3Dセキュアを導入していれば、クレジットカードの不正利用が発生しても被害額の補償はカード会社がしてくれるため、実質的には自社への損失は発生しません。

このこともあり、クレジットカードの不正利用対策は、3Dセキュアだけで問題ないと考える事業者が多いです。

しかし、【理由2】でもお話ししたように、3Dセキュアは不正を完全に防げるわけではなく、実際にはすり抜けが一定数発生しています。

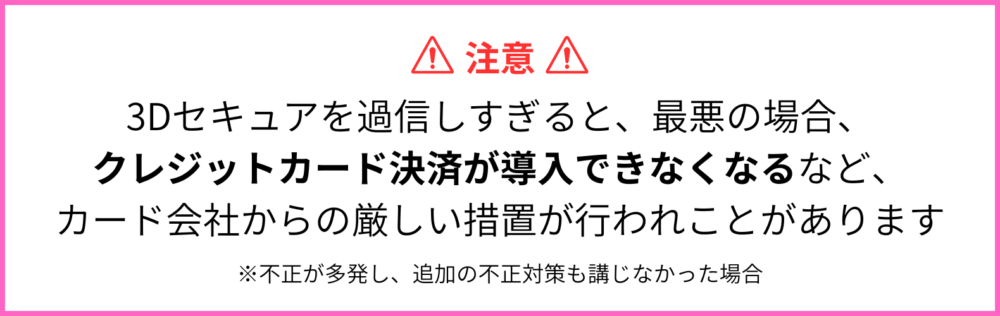

もし3Dセキュアをすり抜けられてしまう不正決済が増えてしまうと、カード会社の審査が厳しくなり、決済承認率の低下につながります。

また、最悪の場合、クレジットカード決済が導入できなくなるなどの措置が行われることもあります。

EC事業者は、3Dセキュアの効果を過信せず、3Dセキュアがすり抜けられてしまった場合を想定した二重の対策を行うべきです。

二重の対策としておすすめな不正対策については、『決済承認率低下防止・向上には不正検知サービス「O-PLUX」の導入が有効』で紹介しています。

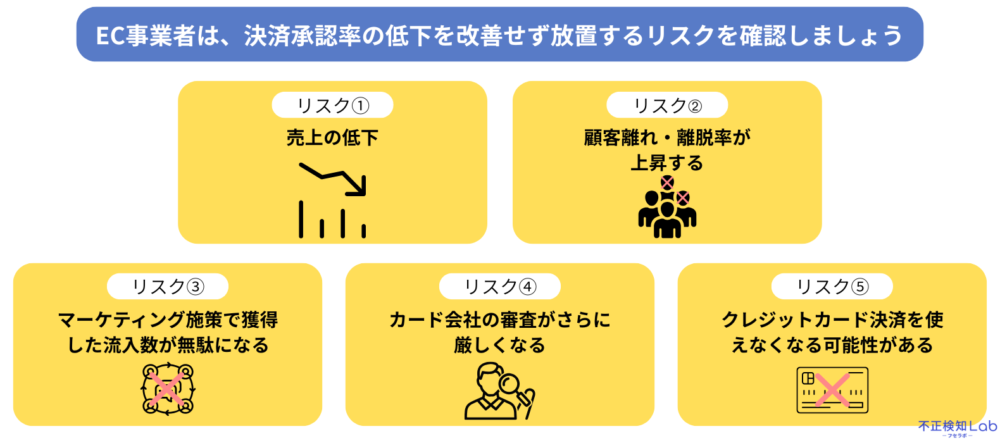

決済承認率の低下を改善しないままでいるリスク5つ

ここからは、決済承認率の低下を改善しないままでいるリスクを5つお伝えしていきます。

- 【リスク1】売上の低下

- 【リスク2】顧客離れ・離脱率が上昇する

- 【リスク3】マーケティング施策で獲得した流入数が無駄になる

- 【リスク4】カード会社の審査がさらに厳しくなる

- 【リスク5】クレジットカード決済を使えなくなる可能性がある

決済承認率の低下を放置すると、事業にさまざまなリスクが生じ、売上だけでなく企業の信頼や成長にも悪影響を及ぼします。

それでは以下で、それぞれ5つのリスクのついて詳しく解説していきます。

【リスク1】売上の低下

決済承認率の低下は、事業における売上に深刻な影響を及ぼします。

決済承認率の低下により、クレジットカード決済が承認されないことが頻発すると、利用者は同じサイトで決済を試みることをせずカゴ落ち状態となるケースが多いです。

つまり、決済承認率の低下が招くカゴ落ちにより、売上が低下する恐れがあります。

【リスク2】顧客離れ・離脱率が上昇する

決済承認率の低下は単に売上減少を招くだけでなく、顧客離れや離脱率の上昇といった深刻なリスクを伴います。

利用者がクレジットカードの決済時にエラーや承認されない状況に遭遇すると、ユーザー体験が大きく損なわれ、同じサイトでもう一度購入したいと思えなくなります。

その結果として、競合他社のサイトへ離れていってしまうなどの顧客離れが発生します。

【リスク3】マーケティング施策で獲得した流入数が無駄になる

決済承認率が低下すると、マーケティング施策で獲得した流入数が実際の売上につながらず、大きな損失を招くリスクがあります。

マーケティング施策では、多くの企業が広告やキャンペーンなどを通じて顧客の流入数を増やすことに注力しています。

ECサイトなどでの流入数は、売上を伸ばすための大事なチャンスを示す数字ですが、決済承認率が低いと、そのチャンスを十分に活かしきれなくなってしまいます。

【リスク4】カード会社の審査がさらに厳しくなる

決済承認率の低下を放置すると、カード会社は加盟店の取引リスクが高いと判断し、審査基準をさらに厳しくする傾向があります。

これはカード会社が不正取引によるリスクを避けるための防御策ですが、結果としてEC事業者にとっては決済承認率のさらなる低下という悪循環を招くリスクが高まります。

このようなカード会社の審査厳格化は、不正防止の観点から必要な措置ではありますが、EC事業者にとっては売上減少や顧客離れのリスクをさらに高める要因となります。

【リスク5】クレジットカード決済を使えなくなる可能性がある

決済承認率が著しく低下し、その状態を改善せずに放置し続けると、クレジットカード決済サービスの利用停止や契約解除に至る可能性があります。

これはカード会社が加盟店のリスクが非常に高いと判断し、取引継続のリスクを回避するための措置として実施されることが多いです。

クレジットカード決済が自社サイトで利用できなくなると、重要な決済手段を失うことになり、売上や顧客満足度に甚大な影響を及ぼします。

EC事業者にとって、クレジットカード決済などの主要な決済手段を失うことは、顧客離れや売上減少を加速させる致命的な打撃となり得ます。

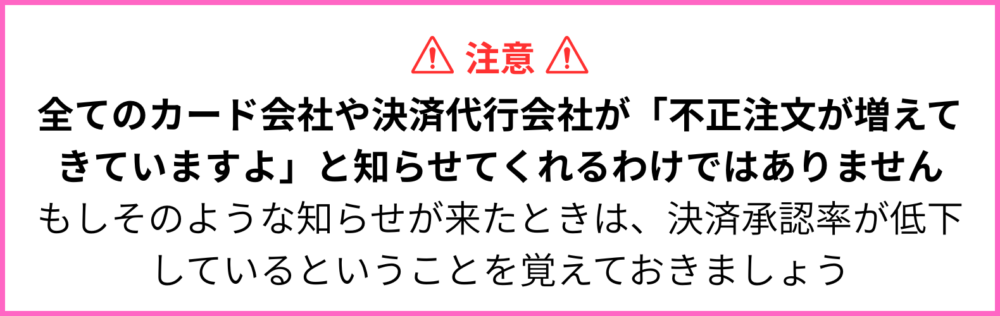

そもそも、決済承認率の低下をカード会社は教えてくれるの?

実際のところ、カード会社から直接的に詳細な決済承認率の低下通知が届くケースはあまりなく、EC事業者自身が積極的に管理と把握を行う必要があります。

つまり、EC事業者は自ら決済データの管理・分析を実施したり、承認率の可視化をしてくれるサービスを利用するなど、決済承認率の把握・改善する体制を整えることが不可欠です。

もし、「最近クレジットカードの売上が落ちている」や「原因が分からないカゴ落ちが増えている」などの悩みがある場合は、早急に以下で紹介する対処法を実施してください。

なお、決済承認率の可視化(見える化)したいとお考えのEC事業者は、決済承認率の可視化と不正対策が同時にできる、かっこ株式会社の「O-PLUX」にお任せください。詳しくは、『決済承認率の可視化もかっこの「O-PLUX」におまかせ!』でも紹介しています。

【放置しないで!】クレジットカードの売上が落ちている時の対処法3つ

「クレジットカードの売上が落ちている」「カゴ落ちが増えている」と感じた場合、早急に以下の3つの対処法を行うようにしましょう。

- 【対処法1】決済承認率を可視化する

- 【対処法2】不正対策を万全に行う

- 【対処法3】カード会社に決済承認率向上の交渉をする

クレジットカードの売上減少やカゴ落ちの増加は、決済承認率の低下が原因として隠れていることがあります。

以下では、順を追って対処法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

【対処法1】決済承認率を可視化する

まずは、決済承認率を可視化し、自社サイトの決済承認率が低下しているかどうかを探ります。

最初の方でもお伝えしたように、決済承認率が80%を下回るようであれば【対処法2】【対処法3】を早急に行う必要があります。

決済承認率の可視化は、自社で行おうとすると工数も手間もかかるため、専用の分析ツールやサービスを利用するのがおすすめです。

なお、決済承認率の可視化と不正対策が同時にできるおすすめのサービスは、『決済承認率低下防止・向上には不正検知サービス「O-PLUX」の導入が有効』で紹介しています。

【対処法2】不正対策を万全に行う

【対処法1】で決済承認率を可視化した際に、決済承認率が低下していると判断された場合は、不正対策を強化させることが大事です。

そこで最初に思い浮かぶのが3Dセキュアの導入ですが、3Dセキュアだけでは不正のすり抜けが発生するリスクが高く、実際に3Dセキュアを導入していても決済承認率が低下してしまったケースも報告されています。

そこで必要となってくるのが、不正検知サービスなどのセキュリティサービスの導入です。

不正手口が巧妙化している今、3Dセキュアですり抜けてしまう不正を、不正検知サービスで阻止するといった二重の対策が求められています。

よって、決済承認率が低下している、または決済承認率の低下を防ぎたいEC事業者は、3Dセキュアの導入だけで安心せずに不正検知サービスの導入も検討してみましょう。

3Dセキュアをすり抜けてしまう巧妙化した不正手口も高精度に検知できる不正検知サービスについては、『決済承認率低下防止・向上には不正検知サービス「O-PLUX」の導入が有効』で紹介しています。

【対処法3】カード会社に決済承認率向上の交渉をする

【対処法1】【対処法2】で、決済承認率の可視化を行い、不正対策の強化を実現できた後には、低下している決済承認率を上げてもらうためのカード会社への交渉を行いましょう。

クレジットカードの決済承認率が低下している場合、カード会社との積極的な交渉は非常に重要な対処法の1つです。

カード会社に交渉する際は、自社サイトで不正対策を強化させたことで不正が減ったことの証明がしっかりできるようにしておきましょう。

実際に、決済承認率の低下を経験した企業が、不正対策を強化し決済承認率の向上を実現できた事例もありますので、気になる方は『「O-PLUX」導入で決済承認率が大幅上昇した事例を紹介』をチェックしてみてください。

決済承認率低下防止・向上には不正検知サービス「O-PLUX」の導入が有効

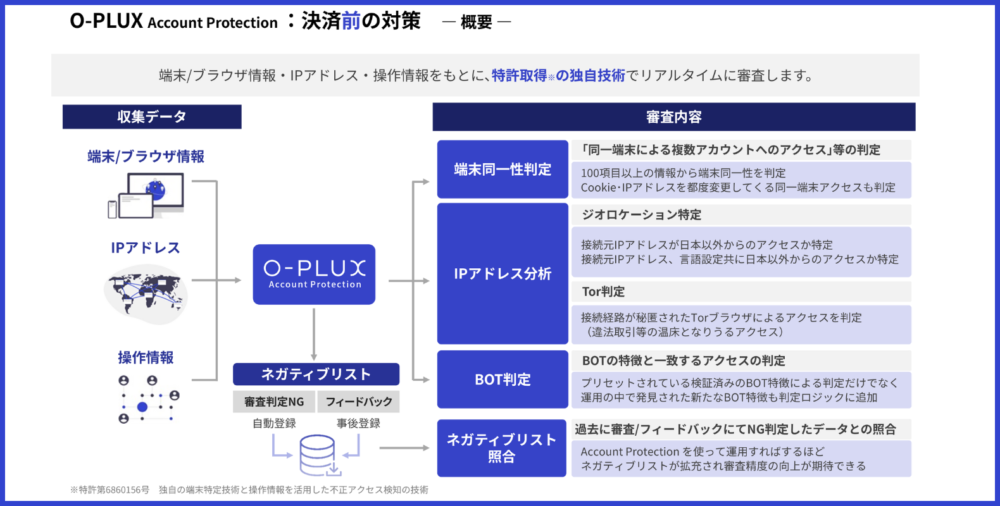

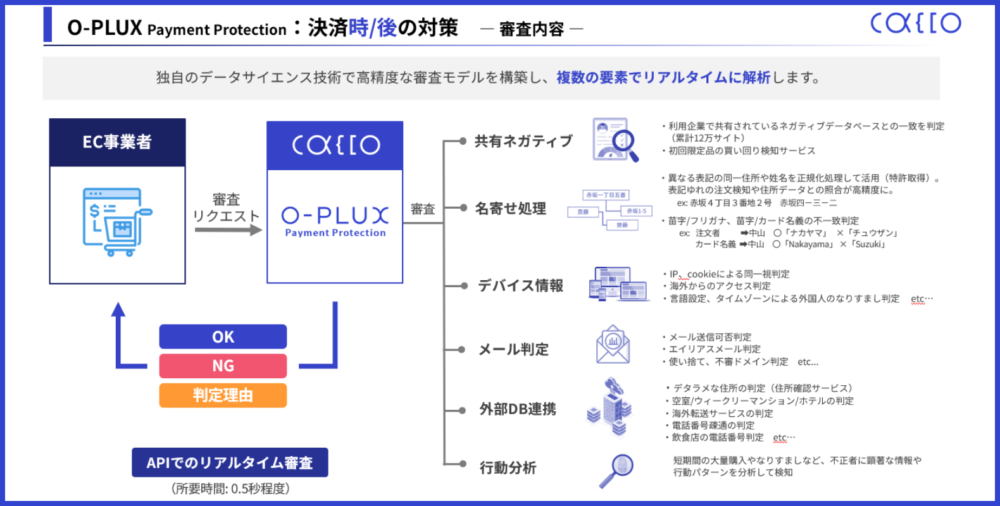

決済承認率の低下を防止し、さらに向上させるためには、不正検知サービス「O-PLUX」の導入が最も有効です。

「O-PLUX」は、ログインから決済までECの不正を一貫して見抜くことができる不正検知サービスです。

「O-PLUX」のすごいところは、複数の要素をリアルタイムで監視しているからこそできる高精度な検知により、最新の不正手口にも対応できることです。

「O-PLUX」が不正ログインの場面と決済時の場面において、どのように不正を検知しブロックしているのかについては以下の画像をご覧ください。

【不正ログインの場面】

※参考:Cacco Inc.

【クレジットカード決済時の場面】

※参考:Cacco Inc.

「O-PLUX」なら、3Dセキュアをすり抜けてしまうような最新の不正手口にも対応することができるため、3Dセキュアとの二重の対策としても注目されています。

なお、決済承認率の低下は不正対策の強化が非常に重要で、「O-PLUX」などの検知精度が高いセキュリティサービスで対策を強化させることができれば、カード会社に決済承認率を上げてもらうための交渉にも有利です。

「クレジットカードの売上が落ちている」「3Dセキュアを導入しているのにカゴ落ちが増えている」などのお悩みがある事業者様は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

「O-PLUX」導入で決済承認率が大幅上昇した事例を紹介

ここでは、Back Market Japan 株式会社様が「O-PLUX」を導入したことで、実際に決済承認率が大幅に上昇した事例を紹介します。

Back Market Japan 株式会社様は、フランスに本社を構え、リファービッシュ品(整備済製品)に特化したマーケットプレイス型オンラインマーケット「Back Market」の日本法人です。

日本市場向けに展開されているオンラインサイトで、2024年4月より不正検知サービス「O-PLUX」をご利用いただいています。

Back Market Japan 株式会社様が「O-PLUX」を導入するきっかけとなったのは、決済代行会社から「不正注文が増えてきていますよ」と知らせをもらい、そこから目視で不正利用を確認するようになりましたが、チェック作業の工数などが課題になってきたからです。

「O-PLUX」の導入後は、クレジットカードの決済承認率が大幅に向上し、また、グローバルのツールと「O-PLUX」それぞれの強みを活かしたセットアップにすることで最大限の効果を発揮できていると、非常に効果を実感していただけております。

「O-PLUX」を導入してクレジットカードの決済承認率が大幅に向上したBack Market Japan 株式会社様の事例を詳しく読みたい方は、こちらで紹介しておりますので参考にしてください。

なお、「O-PLUX」のその他の導入事例を知りたい方は、以下からご覧ください。

\導入企業様のインタビューを公開中!/

導入事例一覧はこちら

Back Market Japan 株式会社様の事例でも紹介したように、「不正注文が増えている=決済承認率が低下している」ことを教えてくれるカード会社や決済代行会社もありますが、知らせがこないまま決済承認率だけが下げられてしまうこともあります。

このようなリスクを防ぐためにも、定期的に決済承認率の可視化を行うことも大事です。

決済承認率の可視化もかっこの「O-PLUX」におまかせ!

「決済承認率がどれくらいあるのかを確かめたい」とお考えの事業者は、ぜひかっこ株式会社へお問い合わせください。

先ほど紹介した不正検知サービス「O-PLUX」を開発・提供しているかっこ株式会社では、決済承認率のお悩みや可視化のお手伝いもさせていただいております。

クレジットカードの売上が落ちていたり、カゴ落ちが増えている背景には、実は決済承認率の低下が大きく関係している可能性もあります。

まとめ

本記事では、決済承認率とは何か、そして2025年3月末に義務化された3Dセキュアの導入によって生じた決済承認率の低下の原因と影響について詳しく解説しました。

3Dセキュアの導入義務化で、決済承認率が低下する理由は3つあります。

- カード会社の審査が厳しくなっているから

- 3Dセキュアのすり抜けが一定数発生しているから

- 3Dセキュアの導入のみで安心してしまっているから

また、この決済承認率の低下を改善しないまま放置しておくリスクは5つあります。

- 売上の低下

- 顧客離れ・離脱率が上昇する

- マーケティング施策で獲得した流入が無駄になる

- カード会社の審査がさらに厳しくなる

- クレジットカード決済を使えなくなる可能性がある

3Dセキュアを導入していれば安心と思っていた事業者にとっては、本記事の内容は驚きと不安を覚えることとなったでしょう。

これらのリスクを回避し、決済承認率の低下を防ぐためには、早期の状況把握と適切な改善策の実施が不可欠です。

具体的には、まず決済承認率の可視化によって現状を正確に把握し、不正取引を含む問題点を明確にすることが重要です。

さらに、3Dセキュアだけに頼らず、二重の不正対策を強化し、カード会社との連携を深めることで決済承認率の向上を図ることが求められます。

3Dセキュアもすり抜けてしまう最新の不正手口にも対応することができるのは、不正検知サービス「O-PLUX」です。

原因不明の売上低下やカゴ落ち増加にお悩みの事業者や、決済承認率の低下にお悩みの事業者は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。