ニュースなどで記憶に残っている方も多いと思いますが、コード決済(QRコード決済)サービスで、クレジットカード情報等が不正利用される事案が発生。

経済産業省も参画する(一社)キャッシュレス推進協議会が「コード決済(QRコード決済)における不正流出したクレジットカード情報の不正利用防止対策に関するガイドライン(以下ガイドライン)」を策定しました。

これまでも

- 本人認証方法の選択

- セキュリティコードの入力回数制限

- 不正検知の精度向上・強化

といった不正対策が取られていましたが、今回のガイドラインでは、QRコード決済の流れに沿ってよりわかりやすくまとめられています。

この記事ではそのガイドラインが策定された背景と、その内容を徹底解説します。

目次

新たに策定された「コード決済(QRコード決済)における不正流出したクレジットカード情報の不正利用防止対策に関するガイドライン」

2019年4月16日、経済産業省からコード決済に関するプレスリリースがありました。

内容は、経済産業省は検討会で議論のうえ「コード決済における不正流出したクレジットカード番号等の不正利用防止対策に関するガイドライン」を策定したというものです。

今後はこのガイドラインを軸に、コード決済(QRコード決済)を通じて不正流出したクレジットカード情報の不正利用防止対策を業界横断的に検討。コード決済事業者及びクレジットカード事業者として、守るべきセキュリティの水準を定めるとしています。

参考:経済産業省

※補足ですが、ここでいうコード決済とは、その名の通りQRコードやバーコードを使った電子決済システムのことです。このページでは、QRコード決済を中心にお伝えしていきます。

ガイドラインが設定された背景とコード決済(QRコード決済)における課題

ガイドラインの設定された背景は、2018年末にスマートフォンを活用した決済サービスにおいて、クレジットカード情報(カード番号、有効期限、セキュリティコード)が不正利用された事案を受けて進められました。

日本政府は、2019年10月からの消費税増税(10%)に合わせて、コード決済を含むキャッシュレス決済を推進しています。

これは増税分を決済時のポイント還元で補うなど消費者負担の軽減を目的としています。

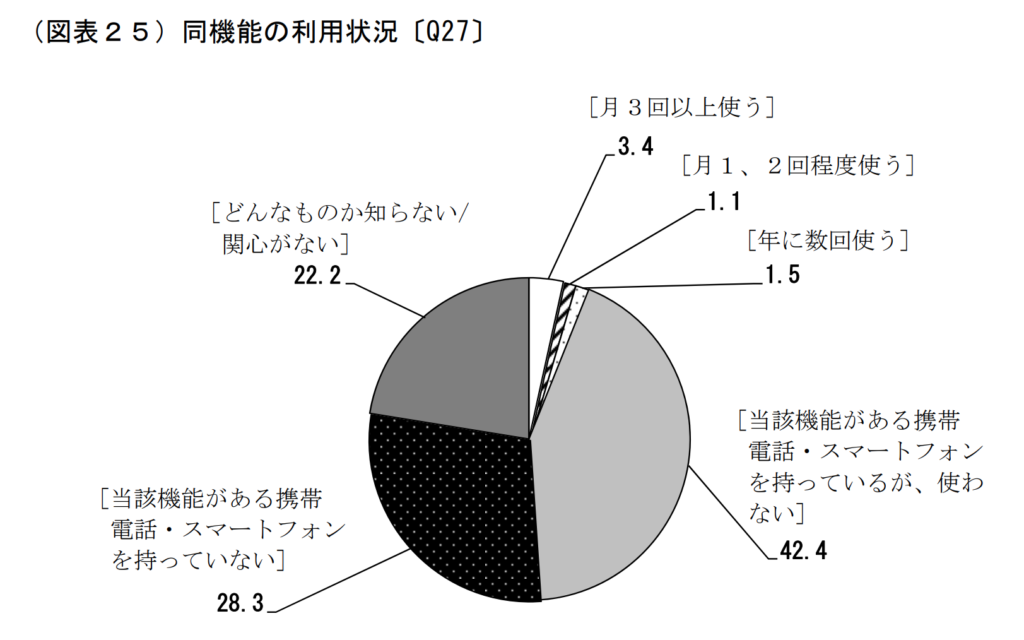

日銀の生活意識アンケート調査によると、QRコードを含むキャッシュレス決済を「月3回以上使う」、「月に1、2回程度使う」、「年に数回使う」の合計は全体の約6%とまだまだ低いです。

しかし、各社で実施しているキャンペーンなどでは爆発的に登録者を増やすケースもあり、今後も増加が見込まれます。

また、コード決済を利用することで、現金や銀行口座などから資金をチャージしておく使い方もありますが、クレジットカードと連携させることでも利用できて消費者はより簡単に買い物をすることができます。

ですが、ここで不正取得されたクレジットカード情報をスマートフォンに登録、店頭でコード決済をした場合、不正利用者の特定が非常に困難でした。

その理由は、店舗でのクレジット決済のようにカード券面を確認されることもなく、EC・通販では必要となる住所や電話番号といった情報も不要なためです。

そこでカード券面以外の情報も含め本人確認の強化や防止策を促したのが、このガイドラインです。

ガイドラインの内容と不正利用の防止策

ガイドラインの内容は

- クレジットカードをスマートフォン等に登録することで決済サービスを提供している企業

- クレジットカード会社

の視点からつくられています。

また、

- アカウント作成

- カード情報登録

- 決済利用

- 決済後

という4つの段階にわけて指示されているため、それに沿って表にまとめました。

| QRコード決済の流れ | コード決済事業者 (クレジットカード情報をスマートフォン等に登録することで決済サービスを提供) |

クレジットカード会社 |

| アカウント作成 |

|

― |

| カード情報登録 |

|

|

| 決済利用 |

|

|

| 決済後 |

|

|

様々な事業者がサービスを展開するコード決済ですが、このガイドラインに沿ってより安全な利用環境が作られていくことで、消費者も安心して利用しやすくなりますね。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

また、決済後の対応として挙げられている「不正検知の精度向上・強化」や「不正を検知した場合の迅速な対応」に役立つのが不正検知システムです。

不正検知システムとは、取引データや各提供事業者で蓄積したノウハウから、取引の危険性を判断するシステムです。

詳細や、不正検知システムを導入した場合のメリット・デメリットは、以下の記事にまとめているので参考にして下さい。

また、当サイトを運営するかっこ株式会社は、国内・国外累計120,000サイト以上に導入されている不正検知システム「O-PLUX」を提供しています。

「O-PLUX」は、不正取引や不正行為を独自のロジックと共有データベースを兼ね備えたシステムで検知し、被害を最小に抑え、業務効率を最適化できます。

まずは以下から資料をダウンロードして、現在の不正対策の方法や不正対策の実態について理解しましょう。