「リスクベース認証とは何か知りたい」

「リスクベース認証の導入メリットやデメリットを知りたい」

とお悩みではありませんか。

リスクベース認証とは、不正アクセスを防ぐための仕組みのひとつです。異なる時間帯が異なるブラウザからサイトにログインがあった場合のみ追加の質問を求めることで、ユーザーに負担をかけず「なりすまし」の被害を防ぎやすくなります。

とはいえリスクベース認証について、具体的なイメージやデメリットについて理解している方は多くはないでしょう。そこでここでは、

- リスクベース認証の仕組み

- リスクベース認証の導入メリット・デメリット

- おすすめの不正アクセス検知サービス

について解説します。

リスクベース認証について詳しく知りたい方や不正アクセスの防止策を考えている方は、ぜひ読んでください。

自社の不正アクセス状況が分かるトライアル利用受付中!

O-MOTIONの資料DLはこちら

なお「リスクベース認証も知りたいけど、そもそも不正アクセス(なりすまし)対策をどうしたらよいのか知りたい」と考えている方もいるでしょう。

そこで不正アクセス(なりすまし)対策として「3分でまるっと分かる!なりすまし対策」という資料をご用意しました。資料は無料でダウンロード可能。なりすまし対策に悩んでいる方は、ぜひご一読ください。

目次

リスクベース認証とは?概要や仕組みについて解説!

リスクベース認証とは、サイト内で不審な行動をしているユーザーに対してのみ追加で質問を実施する不正アクセスを防ぐ方法の1つです。

パスワードが漏れて不正アクセスされた場合、金銭問題に発展するだけでなく、企業の信頼にも関わる問題に発展します。

そのためサービス提供者は「なりすまし」による不正アクセス防止に取り組む必要があります。

では、リスクベース認証はどのように「なりすまし」による不正アクセスを防止しているのでしょうか。次は、リスクベース認証の仕組みについて紹介します。

リスクベース認証の仕組みとは?

リスクベース認証は、不審な行動をしているユーザーに対してのみ追加で質問を実施する、本人認証(ログイン認証)の仕組みです。

例えば、ある特定の人の普段とは違うデバイスからのログインを検知した場合、その人に対して追加の質問(秘密の質問など)を実施し、その人が質問に答えられなければ、それ以上操作を行えないようにすることができます。

ログイン認証の方法によっては、異なるパスワードを2回入力する必要があるなど、手間がかかることもあります。

一方でリスクベース認証の場合は、ユーザーに特別な追加操作をさせる必要がないため、利用者の負担を増加させずにセキュリティ向上が期待できます。

リスクベース認証と合わせて知っておきたい、ログイン認証の2つの種類とは?

ここでは、リスクベース認証と合わせて覚えておきたい、ログイン認証の2つの種類について解説します。ログイン認証には、以下2つの種類があります。

- アクティブ認証

- パッシブ認証

それぞれどういうものか、詳しく見てみましょう。

1. アクティブ認証

アクティブ認証とは、ユーザー自身がパスワードなどを入力して本人認証を行う仕組みのことです。

例えばパスワードを入力したり携帯電話(SMS)認証を実施したりするのは、「アクティブ認証」の方法のひとつとして挙げられます。一般的には「ログイン認証」といえばアクティブ認証のことを指すケースが多いです。

一方でリスクベース認証などのように、ユーザーに負担をかけず不正アクセスを防ぐ「パッシブ認証」という仕組みもあります。

2. パッシブ認証

パッシブ認証とは、ユーザー自身は何も特別な操作を行わずに本人認証を行う仕組みのことです。リスクベース認証は、パッシブ認証の一つに含まれます。

コンピューターの種類やIPアドレスをもとに、本人認証を実施。もし普段とは異なる環境、例えば異なるブラウザや異なる端末からログインを行った場合、追加で認証が必要になります。

サイト内で不審な行動をしているユーザーに対してのみ追加認証を行うため、利用者の負担を増加させずにセキュリティ向上も狙えるのがパッシブ認証の強みです。ただしセキュリティの高さという観点ではアクティブ認証の方が高いため、うまく使い分けていく必要があります。

ここまで、アクティブ認証とパッシブ認証の概要について紹介しました。どちらを採用するべきか迷っている方もいるでしょう。そこで次は、リスクベース認証(パッシブ認証)の導入メリットとデメリットについて解説します。

リスクベース認証を導入するメリット・デメリット

ここでは、リスクベース認証を導入するメリットとデメリットについて解説します。

【リスクベース認証を導入するメリット】

・なりすましなどの不正アクセス発生を防げる

・サイトの利便性が低下しにくい

【リスクベース認証を導入するデメリット】

・質問の答えを忘れてしまうとログインできず、質問の答えを記載したメモを紛失した場合、不正アクセスのリスクが高まる

・運用にコストがかかる可能性がある

リスクベース認証を導入のメリットは、サイトの使い勝手を低下させずに不正アクセスのリスクを低減できることです。

不正アクセスのリスクを低減する場合、真っ先に思いつくのが二要素認証の導入です。複数の質問に答えなければログインできないため、第三者からの不正なログインを防止しやすくなります。

ただし二要素認証を導入すると、ログインに手間がかかるためサイトの利便性が低下し、顧客離れを招いてしまうリスクがあります。一方でリスクベース認証であれば、ユーザーに負担をかけず不正アクセスのリスクを低減可能。

二要素認証について詳しく知りたい方は、以下記事をご一読ください。

一方でリスクベース認証にもデメリットがあります。たとえばユーザーが追加の質問の答えを忘れてしまうと、サイトにログインできなくなることも。またリスクベース認証の導入や運用にコストがかかり、サービス運営の負担になります。

ここまで、リスクベース認証のメリットとデメリットについて紹介しました。そこで次は、リスクベース認証を活用したおすすめの不正アクセス検知サービス「O-MOTION」について紹介します。

なりすましなどの不正アクセス対策には「O-MOTION」がおすすめ!

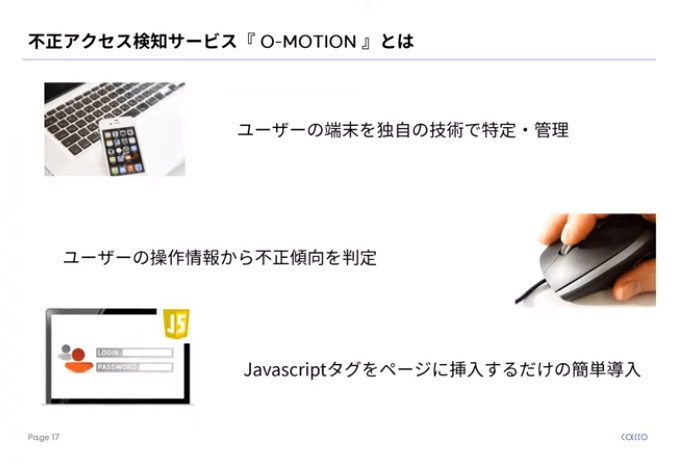

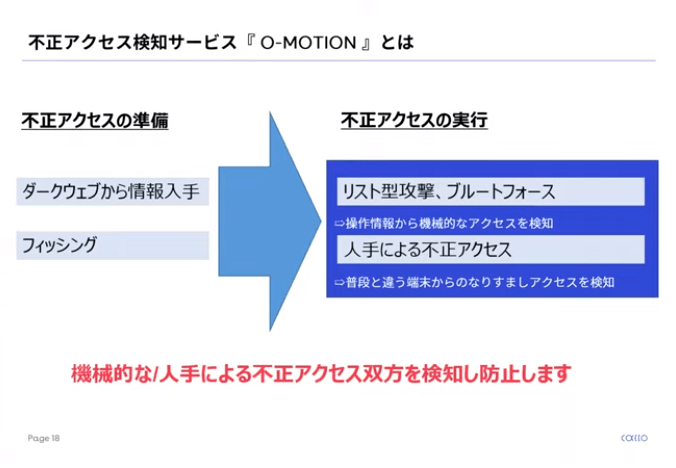

「ユーザーの利便性を損なわずに不正アクセス対策を強化したい」とお考えの方には、不正アクセス検知サービス「O-MOTION」がおすすめです。

【不正アクセス検知サービス「O-MOTION」でできること】

■【悩み1】「不正アクセス対策の強化」でO-MOTIONができること

・アカウントの乗っ取りやBOTによる総当たり攻撃などをリアルタイムで検知できる

・普段と異なる端末からのアクセスを検知できる

・不正アクセスを可視化し、サイトのリスクを洗い出しできる

■【悩み2】「サイトのUI/UXを低下させたくない」でO-MOTIONができること

・導入はJavaScriptのタグを挿入するだけ

・ユーザー側に負担をかけず不正アクセスを検知できる

「普段と異なるブラウザや時間帯にログインしている」

「サイト内で機械的な動きをしている」

このような「なりすまし」の疑いがある時だけ追加の質問が表示されるため、ユーザーに負担をかけず不正アクセスを防止しやすくなります。

不正アクセス検知サービス「O-MOTION」について詳細を知りたい方は、こちらもご確認ください。

不正アクセスレポートを作成して、リスク確認も可能!

今なら期間限定の初期費用キャンペーン中

O-MOTIONのトライアルはこちら!

まとめ:リスクベース認証などを活用し、不正アクセス対策を強化しよう!

ここでは、リスクベース認証について解説しました。ここで、解説した内容をまとめます。

|

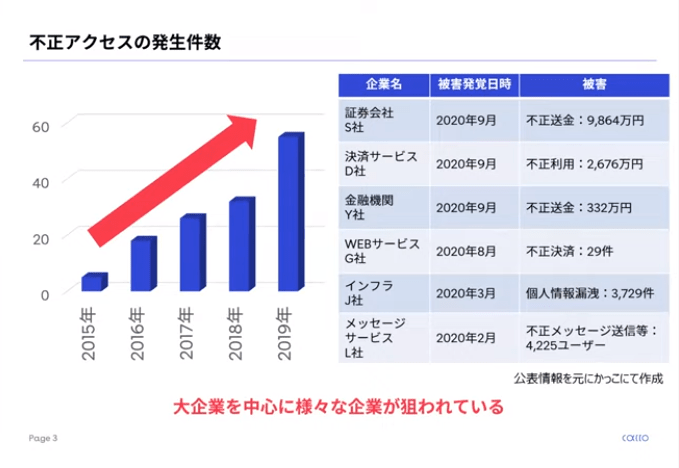

不正アクセスの発生件数は、2015年から2019年の約4年間にかけて「約11倍」に膨れ上がっています。そのためWebサービス提供者も、今まで以上に不正アクセス対策に追われる可能性も。

複数の認証方法を追加したり不正アクセスされにくい認証方法を採用すれば、なりすましリスクを低減可能。ただしユーザーの利便性を損なうため、場合によってはサービス利用者の減少(つまり売上の減少)にも繋がりかねません。

一方でリスクベース認証は、セキュリティを向上させつつユーザーに負担をかけない本人認証の仕組みです。

「不正アクセス対策も実施しつつ、利用者には負担をかけたくない」という方は、この機会にリスクベース認証の採用を検討してみませんか。

不正アクセスレポートを作成して、リスク確認も可能!

今なら期間限定の初期費用キャンペーン中

O-MOTIONのトライアルはこちら!