「代引きの仕組みを知りたい!」

「代引きと着払いの違いは何?」

など、代引きについて、基本的なことが知りたいと思っている方はいませんか?

代引きとは、宅配業者が商品をお届けした際に購入者からその場で商品の代金と送料と代引き手数料を支払うサービスです。

あなたも一度は利用したことのあるサービスではないでしょうか?

この記事では、

- 代引きの仕組み

- 購入者と事業者目線のメリット・デメリット

- 個人と事業者が代引き商品を発送する方法

などを解説していきます。

また、代引きで発生するトラブルの解決方法も紹介していますので、必ず最後までお読みください。

代引き(代金引換)とは

代引きとは、配達員が商品をお届けした際に購入者からその場で商品の代金と送料と代引き手数料を支払うサービスです。

つまり、商品が届くのを確認してから代金の支払いができるので、安心して利用できるサービスです。

以下では、代引きの仕組みから、代引きと区別がつきにくい「着払い」との違いについても解説していきます。

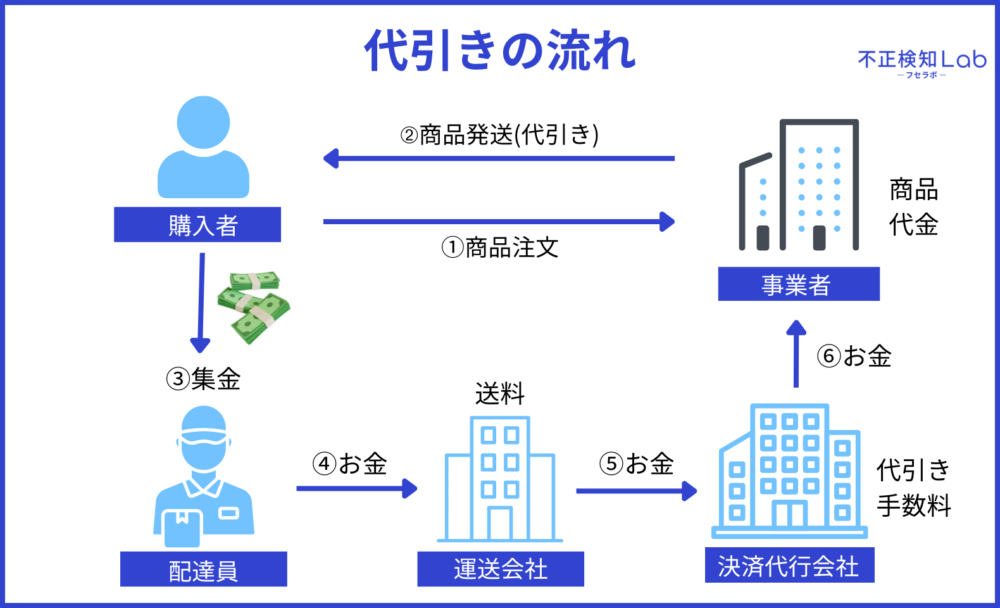

代引きの仕組み

まず初めに、代引きがどのような仕組みで行われているのかを、画像を使って分かりやすく説明します。

代引きは、購入者が商品を受け取る際に配達員が代金を集金します。

集金した代金は、運送会社および決済代行会社を通じて、集金された代金から送料と代引き手数料を差し引いた残額が事業者に振り込まれます。

代引きでクレジットカードなどの現金以外で支払いはできる?

代引きでは、現金以外にもクレジットカードや電子マネーで支払いできます。

各運送会社によって支払い方法や利用できるクレジットカード会社、電子マネーが異なるので、支払いの前にしっかり確認しましょう。

| ヤマト運輸 | 佐川急便 | 日本郵便 | |

| 現金 | 〇 | 〇 | 〇 |

| クレジットカード | 〇 (タッチ決済のみ) | 〇(デビットカードも可) | × |

| 電子マネー | 〇 | × | × |

| QRコード決済 | × | × | × |

参考:ヤマト運輸株式会社、佐川急便株式会社、日本郵便株式会社

また、ECサイトによっては現金以外の支払いができない可能性もありますので、代引きで現金以外を利用したい場合は、商品を注文したECサイトに確認するようにしてください。

「代引き」と「着払い」の違い

代引きと着払いの違いは、商品を受け取る際に配達員へ支払う内容が違います。

| 代引き | 商品代金+送料+代引き手数料 |

|---|---|

| 着払い | 送料のみ |

代引きは、商品到着時に「商品代金と送料、代引き手数料」をまとめて配達員に支払います。

対して着払いでは、商品到着時に「送料のみ」を配達員に支払う仕組みで、商品代金は事前に決済を完了しています。

購入者が代引きを使うメリット・デメリット

前章では代引きの仕組みついて説明してきましたが、ここからは購入者が代引きを使うことのメリット・デメリットを解説していきます。

メリットは主に3つあります。

- 【メリット1】商品が届くのを確認してから支払いができる

- 【メリット2】クレジットカードや銀行口座の登録が必要ない

- 【メリット3】入金忘れの心配がない

また、デメリットは主に2つあります。

- 【デメリット1】代引き手数料がかかる

- 【デメリット2】受取時に購入者本人または同居人がいないといけない

購入者はこれらのメリット・デメリットを理解し、代引きを使うことが適切であるかを確認しましょう。

それでは、以下でメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

【メリット1】商品が届くのを確認してから支払いができる

代引きを使うメリットの1つ目は、代引きでは商品が届くのを確認してから支払いができることです。

クレジットカード払いや銀行振り込みなどの事前決済サービスでは、代金を支払っているのに商品が届かない可能性があり安心してサービスを利用できない人もいます。

しかし、代引きでは商品が届くのを確認してから代金を支払うことができるため、トラブルや詐欺の不安を感じることがなく利用できます。

【メリット2】クレジットカードや銀行口座の登録が必要ない

代引きを使うメリットの2つ目は、代引きにクレジットカードや銀行口座の登録が必要ないことです。

事前決済サービスではクレジットカードや銀行口座情報の登録が必要なため、情報が漏えいしてしまう可能性があります。

しかし、代引きでは情報を登録しないで現金やクレジットカード、電子マネーなども利用できるためカードや口座情報漏えいの不安なく支払いを行えます。

代引きで使える決済方法については『代引きでクレジットカードなどの現金以外で支払いはできる?』で詳しく紹介しておりますので参考にしてください。

【メリット3】入金忘れの心配がない

代引きを使うメリットの3つ目は、入金忘れの心配がないことです。

コンビニ決済や銀行振込では、支払い期限があり入金を忘れてしまう可能性があります。

しかし、代引きでは配達員に代金を支払ってから商品を受け取るため入金を忘れる心配がありません。

【デメリット1】代引き手数料がかかる

代引きを使うことにはメリットもありますが、対してデメリットがあることも覚えておきましょう。

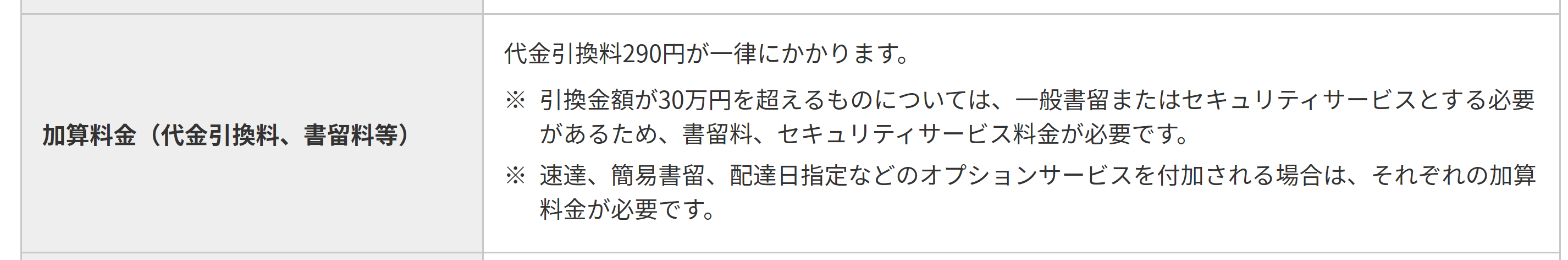

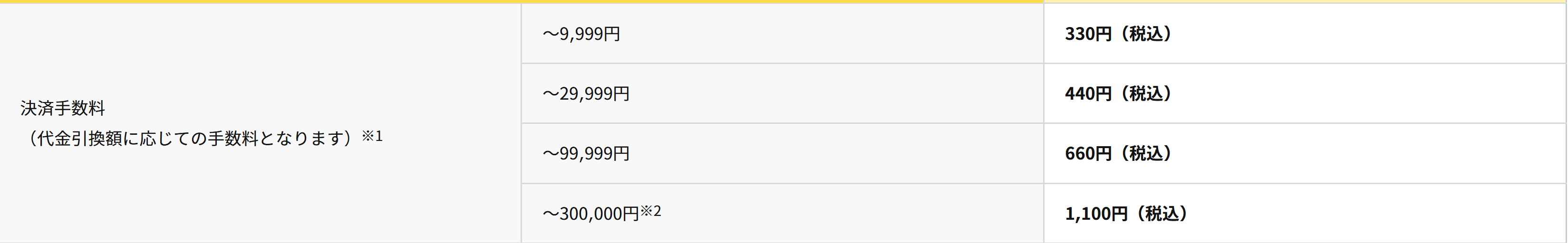

代引きを使うデメリットの1つ目は、代引き手数料がかかることです。例えば日本郵便は290円、ヤマト運輸は330円~からの手数料がかかります。

代引き手数料は、各運送会社によって値段が異なるので注文前に確認しておきましょう。

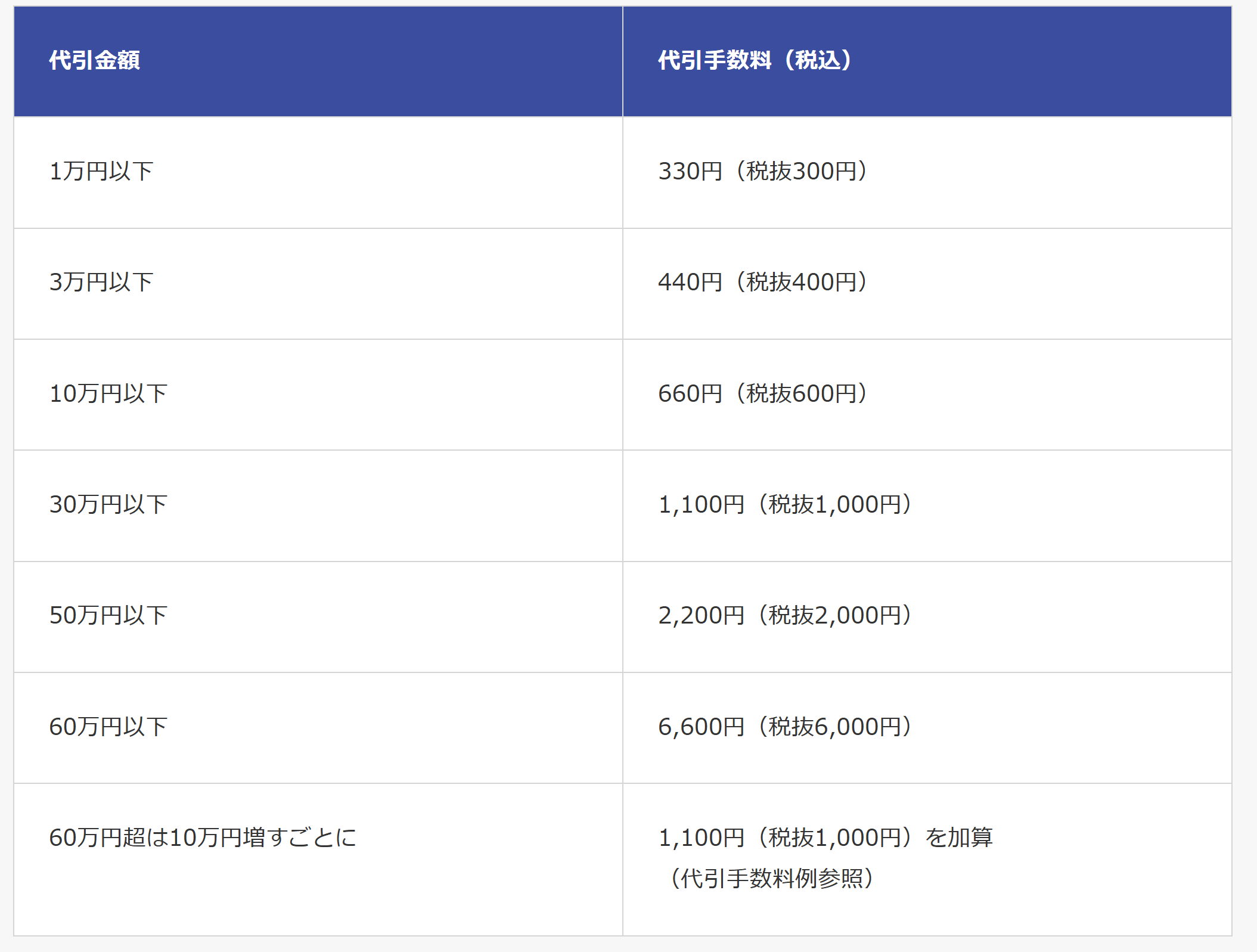

以下では、大手運送会社3社(日本郵便株式会社・ヤマト運輸株式会社・佐川急便株式会社)の代引き手数料を載せておりますので、参考にしてください。

【日本郵便株式会社】

※引用:日本郵便

【ヤマト運輸株式会社】

※引用:ヤマト運輸

【佐川急便株式会社】

※引用:佐川急便

また、商品代金が5万円を超える場合は印紙代も発生するので注意しましょう。

引換金額から消費税額等を差し引いた額が5万円以上の場合に発生する印紙税のことです。

代引き手数料のほかにも料金が発生してしまうことがあることも覚えておきましょう。

【デメリット2】受取時に購入者本人または同居人が家にいないといけない

代引きを使うデメリット2つ目は、受取時に購入者本人または同居人がいないといけないことです。

もし、誰も商品代金を支払える人がいない場合、荷物が持ち戻りとなり再配達の手続きが必要です。

また、荷物が持ち戻りとなってしまった場合、各運送会社の荷物預かり期間を過ぎてしまうとECサイト(依頼主)へ送り戻されますのでご注意ください。

このように在宅必須である点は、一人暮らしの人や忙しい人にとっては負担になるといえます。

事業者が代引きを導入するメリット・デメリット

前章では購入者が代引きを導入するメリット・デメリットについて紹介しました。

ここからは、事業者が代引きを導入するメリット・デメリットを解説していきます。

メリットは主に2つあります。

- 【メリット1】販売機会の拡大

- 【メリット2】代金の未払い・不正決済のリスクが少ない

また、デメリットは主に2つあります。

- 【デメリット1】受取拒否の可能性がある

- 【デメリット2】海外販売に対応できない

事業者はこれらのメリット・デメリットを理解し、代引き決済を導入するのが適切であるかを確認しましょう。

それでは、以下でメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

【メリット1】販売機会の拡大

事業者が代引きを導入するメリットの1つ目は、代引きによって販売機会を拡大できることです。

分かりやすく説明すると、クレジットカードを持っていない人やカード情報の登録に抵抗のある人などの顧客層も取り込むことができるということです。

さらに、初めて利用する顧客や高額商品を購入する顧客に対しても、安心感を与えることで商品購入を後押しする効果があります。

【メリット2】代金の未払い・不正決済のリスクが少ない

事業者が代引きを導入するメリットの2つ目は、代金の未払い・不正決済のリスクが少ないことです。

代引きは、基本的にクレジットカードの不正利用によるチャージバックが発生しません。(※代引きで他人のクレジットカードで支払いをした場合はチャージバックが発生します)

クレジットカードの所有者が同意しない決済の場合、クレジットカード会社がその売り上げを取り消し、所有者に返金を行う仕組みです。

クレジットカードの不正利用は、被害が年々増加しており、2024年では555億円の被害額が発生しています。

つまり、クレジットカードでしか支払いができないECサイトに比べ、代引きなど幅広い決済手段を提供しているECサイトでは不正決済のリスクが少なくなります。

その結果、事業者は確実に代金を回収でき、資金繰りの安定につなげることができます。

ECサイトを運営している事業者なら誰でも一度は頭を悩ませるチャージバックについて、以下の記事で詳しく解説しておりますので参考にしてください。

【デメリット1】受取拒否の可能性がある

事業者が代引きを導入することにはメリットもありますが、たいしてデメリットがあることも覚えておきましょう。

事業者が代引きを導入するデメリットの1つ目は、商品を受取拒否される可能性があることです。

たとえば、購入者が注文後に商品が欲しくなくなってしまったり、商品到着までに代金を用意できない理由で受取拒否されるケースもあります。

もし事業者が受取拒否をされてしまうと、

- 往復分の送料

- 手数料

- 商品破棄(賞味期限がある商品など)

などを自社で負担しなければいけない恐れがあります。

ただし、購入者の身勝手な理由による受取拒否の場合は、これらの金額を購入者に請求することもできます。

詳しくは、以下の記事でも解説しておりますので興味がある事業者はお読みください。

なお、代引きの受取拒否などの不正注文に最も効果的な対策は、『不正注文などの代引きトラブルには不正検知サービスが効果的!』で紹介しています。

【デメリット2】海外販売に対応できない

事業者が代引きを導入するデメリット2つ目は、代引き決済を海外販売に対応できないことです。

代引きサービスは、主に国内向けのサービスであり、海外での利用には特別な手続きが必要になる場合がほとんどです。

そのため、代引き決済を利用する場合は、国内在住の方に向けた商品を販売することをおすすめします。

個人・事業者が代引きで商品を発送する方法

ここからは、「代引きで商品を発送したい!」と考えている方向けに、個人・事業者それぞれの視点で発送方法を紹介していきます。

先にお伝えしておきますが、個人が代引き商品を送れるのは「日本郵便」です。

一方で事業者が代引き商品を送れるのは、

- ヤマト運輸(宅急便コレクト)

- 佐川急便(e-コレクト)

- 日本郵便(ゆうパック代引)

- 西濃運輸(代引便)

- 福山通運(※地域や契約内容による)

です。

それでは、個人が代引き商品を送れる「日本郵便」での送り方や、事業者が代引き商品を送れるなかの「ヤマト運輸(宅急便コレクト)」「佐川急便(e-コレクト)」の送り方を以下で分かりやすく解説していきます。

個人が代引き商品を送れるのは日本郵便のみ

先ほどもお伝えしたように、個人が代引き商品を送れるのは「日本郵便」のみです。

つまり、代引き商品を送るには郵便局の窓口で手続きをする必要があります。

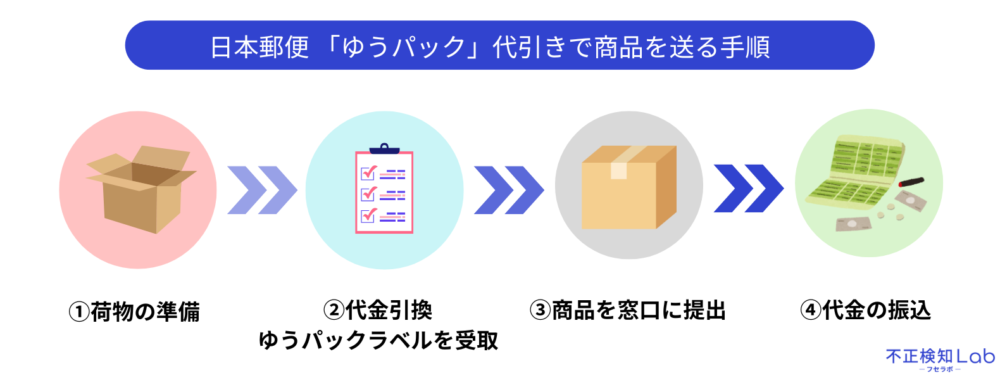

以下では、日本郵便の「ゆうパック」を利用して代引き商品を送る方法を解説していきます。

日本郵便 ゆうパック

個人が日本郵便の「ゆうパック」を利用して代引き商品を送る手順は4つです。

【手順1】代引きで送る商品を準備する

商品の縦・横・高さの合計が170cm以下、重さ25kgまでが利用できます。

重さが25kgを超え30kg以下の商品は「重量ゆうパック」を利用できます。

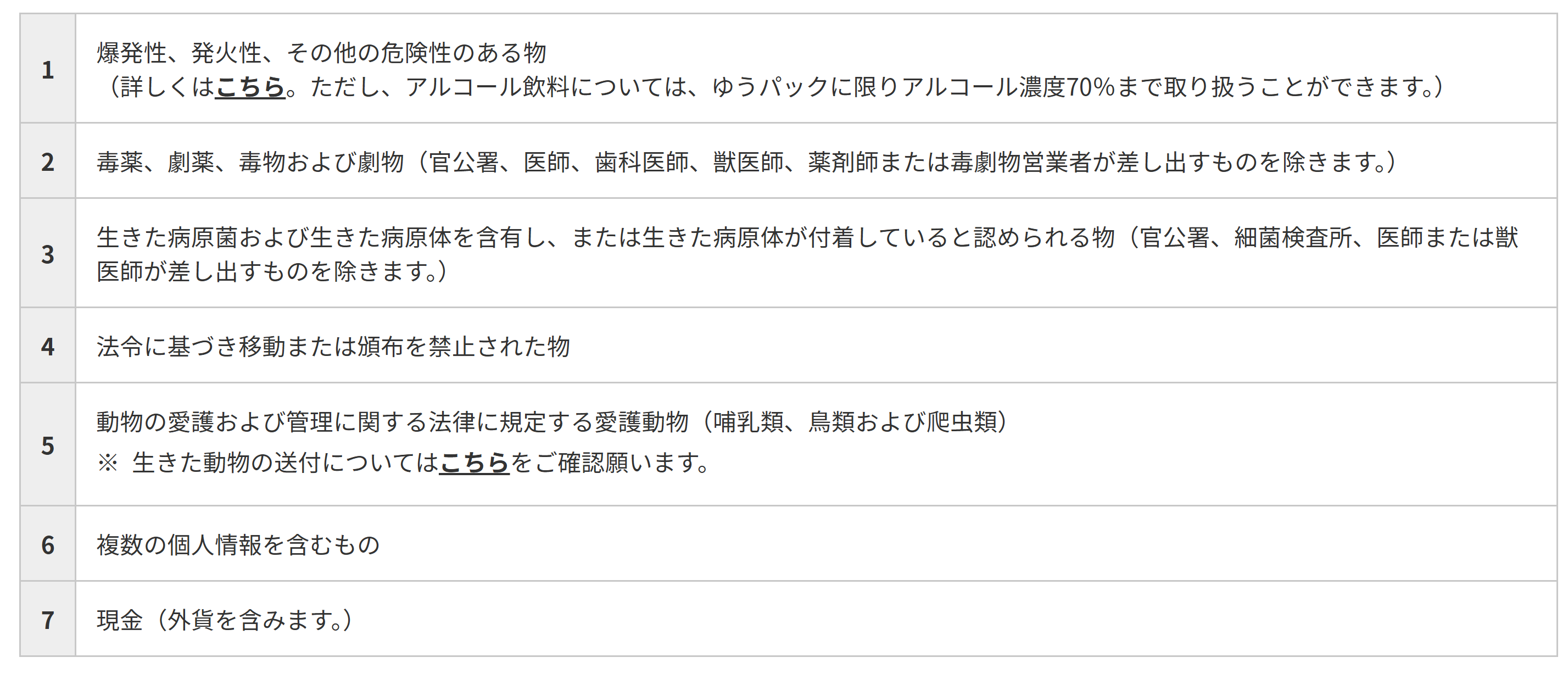

また、ゆうパックで送ることができない商品は以下の画像をご覧ください。

※引用:日本郵便株式会社

【手順2】郵便局で代金引換ゆうパックラベル(伝票)を窓口で受取

代金引換ゆうパックラベル(伝票)には以下の内容を記入します。

- お届け先の住所・氏名・電話番号

- 差出人の住所・氏名・電話番号

- 発送する商品名・配達希望日・配達希望時間帯

- 引換金額

- 代金を受け取る金融機関口座情報

記入を間違えると商品が届かないことや入金されない可能性があるので正確に記入しましょう。

【手順3】商品に代金引換ゆうパックラベルを貼付して窓口に提出する

商品に代金引換ゆうパックラベルを貼付したら、窓口に提出することでお届け先まで発送されます。

発送後はお届け先の方に「いつ届くのか」「代引き料金」について連絡することでトラブルを防ぐことに繋がるでしょう。

【手順4】代金の振り込みを待つ

代金の振り込みは商品到着後1営業日が目安になっています。

土日祝日を除いた平日の中から、さらに休業日を除いた実質的な業務を行う1日

もし代金の振り込みが確認できない場合は、まずは配送業者へ確認しましょう。

なお、代金引換と併せてご利用可能な主なオプションサービスなどが知りたい方は、以下の日本郵便株式会社の公式サイトをご覧ください。

事業者が代引きで商品を送る方法を紹介!

次に、事業者・法人の方が代引きで商品を送る方法について紹介します。

事業者が代引きで商品を送る方法はいくつかありますが、そのなかでも、

- ヤマト運輸 「宅急便コレクト」

- 佐川急便 「e-コレクト」

の2つを紹介します。

それでは、以下で詳しく解説していきます。

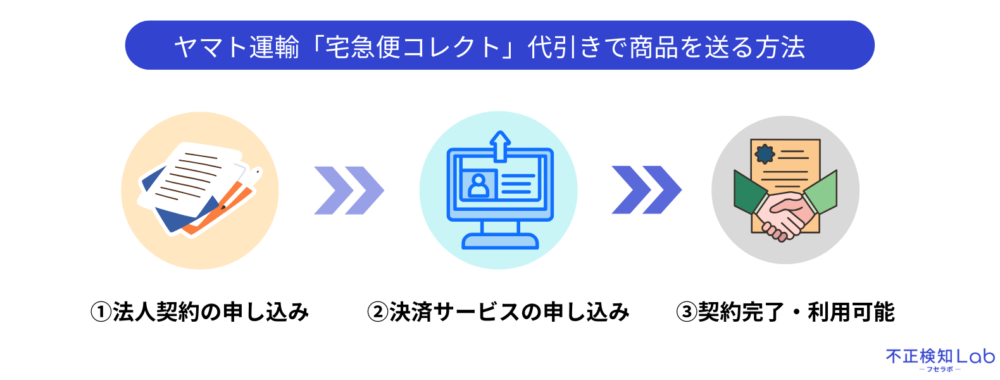

ヤマト運輸 宅急便コレクト

まずは、事業者が「ヤマト運輸 宅急便コレクト」を利用して代引き商品を送る手順は3つです。

【手順1】法人(掛売り)契約のお申込み

まずは、法人(掛売り)契約のお申込みを行いましょう。

お荷物のサイズ(大きさ、重さ)やご発送予定など運送に関わる要件や、ご希望のお支払い方法などのお打ち合わせを行い契約を結びます。

お支払では、銀行振込や口座引落、クレジットカード払い、払込票から選択できます。

【手順2】決済サービスお申込み

次に、決済サービスのお申込みを行います。

決済サービスのお申し込みフォームでは、店舗情報、口座情報、代表自宅所在地、固定電話番号(IP電話)などをご入力いただきます。

お申し込み後は、証明書類アップロードが必要になります。

なお、証明書類で必要になる書類は以下のものになります。

- 法人のお客様:印鑑登録証明書+業法免許

- 個人事業主様:運転免許証・住民票・健康保険証・在留カードのいずれか+業法免許

【手順3】宅急便コレクト利用可能

決済サービスの申し込みまで完了したら、宅急便コレクトを利用して代引き商品を送ることができるようになります。

サービスのお申し込みから宅急便コレクトのご利用までは、1週間程度かかります。

よって、利用を開始したい時期を考えて計画的に書類の準備をしましょう。

なお、サービスのお申込みは以下のヤマト運輸株式会社の公式サイトからできますので、ぜひご活用ください。

佐川急便 e-コレクト

事業者が代引き商品を送ることができる運送会社には、「佐川急便 e-コレクト」もあります。

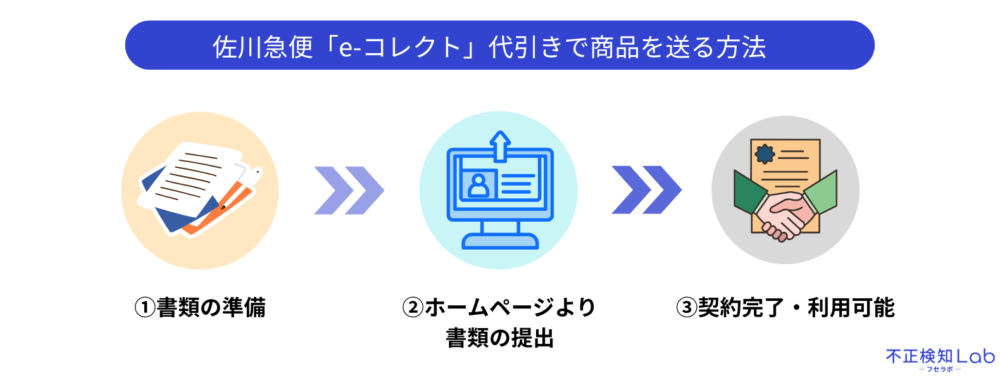

事業者が「佐川急便 e-コレクト」を利用して代引き商品を送る手順は3つです。

【手順1】お申込みに必要な書類を準備する

まずは、「佐川急便 e-コレクト」を利用できるようにするためのお申込みが必要であり、そのためには必要な書類を準備する必要があります。

お申込みで必要な書類は、法人・日本国籍の個人事業者・外国籍の個人事業者で異なります。

以下でお申し込みに必要な書類をまとめましたので、参考にしてください。

| 事業者 | 必要書類 |

|---|---|

| 法人(会社) | 履歴事項全部証明書(謄本)コピー ※お申込日より3カ月以内に発行されたもの |

| 日本国籍の個人事業者 いずれか1点 | 住民票(個人番号の記載がないもの)のコピー ※お申込日より3カ月以内に発行されたもの 運転免許証コピー(裏面に変更の記載がある場合、裏面のコピーも必要) |

| 外国籍の個人事業者 いずれか1点 | 在留カードのコピー 特別永住者証明書のコピー |

なお、ECサイトが稼働していない(準備中)場合は、「特定商取引法に基づく表示」「価格が確認できる商品ページ」のデモ画面が必要になります。

また、ECサイト以外で商品を販売している事業者は、

- 販売事業法

- 販売方法

- 商品

- 価格

などが確認できる資料(例:カタログやチラシなど)が必要になります。

【手順2】ホームページより書類を提出

お申込みに必要な書類の準備ができたら、専用フォームに必要事項を入力し、ホームページより書類を提出します。

その後、会社審査が行われ、完了すると案内のメールが届きます。

【手順3】契約完了

会社審査が通り、完了メールが届いたら代引きで「佐川急便 e-コレクト」が利用できるようになります。

「佐川急便 e-コレクト」のお申し込みからご利用までは、2~3週間程度かかります。

よって、利用を開始したい時期を考えて計画的に書類の準備をしましょう。

なお、サービスのお申込みは以下の佐川急便株式会社の公式サイトからできますので、ぜひご活用ください。

代引きで発生するトラブル4つ 対応方法を紹介!

ここでは、代引きによる購入者のトラブルと事業者のトラブルをまとめて紹介していきます。

代引きによる購入者に起こるトラブルは主に2つあります。

- 身に覚えのない商品が届く

- おつりが足りない・代金を支払い忘れる可能性

また、代引きによる事業者に起こるトラブルも主に2つあります。

- 商品発送後にキャンセルされてしまう可能性

- カード不正利用やイタズラなどの不正注文

事前にトラブルの対応方法を理解しておけば、いざという時に慌てず対応できます。

それでは、購入者と事業者がトラブル時に行うべき対応力法について詳しく解説していきます。

【購入者のトラブル1】 身に覚えのない商品が届く

購入者に起こるトラブル1つ目は、身に覚えのない商品が届くことです。

身に覚えのない商品が届く原因として、

- 送り主による住所の記載ミス

- 家族の誰かが購入した代引き商品が届く

- 悪質な送り付け詐欺

など多くの原因が考えられます。

もし身に覚えのない商品が届いたら、代金を支払わず受取拒否を行いましょう。

ただし、同居する家族が購入したものを受取拒否してしまうと、往復分の送料などを追加で請求されてしまう可能性もあるため、代引きで商品を購入した際には家族間で共有しておくようにしましょう。

【購入者のトラブル2】おつりが足りない・代金を支払い忘れる可能性

購入者に起こるトラブル2つ目は、おつりが足りない・代金を支払い忘れる可能性があることです。

おつりが足りない・代金を支払い忘れたことに気づいた場合は、すぐに配達員か運送業者に連絡しましょう。

トラブルを防ぐために、事前におつりが出ないように代金を封筒などの袋にいれて用意しておきましょう。

【事業者のトラブル1】商品発送後にキャンセルされてしまう可能性

代引きによる購入者のトラブルもありますが、事業者にも損失を招くようなトラブルが発生する可能性があります。

事業者に起こるトラブル1つ目は、商品発送後にキャンセルされてしまう可能性があることです。

発送後のキャンセルは、商品代金を回収できないだけでなく、往復分の手数料が発生してしまいます。

そのため、商品発送後のキャンセルにはキャンセル料が発生することを利用規約に明記しておくなどし、事前にトラブルを防ぐようにしましょう。

【事業者のトラブル2】カード不正利用やイタズラなどの不正注文

事業者に起こるトラブル2つ目は、クレジットカードの不正利用やイタズラなどの不正注文があることです。

こうしたトラブルは、事業者にとって返品や在庫管理、送料の負担などの大きな損失に繋がりかねません。

購入者確認や注文内容チェックを目視だけで行うには限界があり、完全に不正注文を防ぐのは難しいでしょう。

そこで、カード不正利用やイタズラなどの不正注文対策には、「不正検知サービス」の導入がおすすめです。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

不正注文などの代引きトラブルには不正検知サービスが効果的!

代引きにおけるカード不正利用やイタズラなどの不正注文対策には、「不正検知サービス」の導入がおすすめです。

不正注文やイタズラ注文が続くと、

- 受取拒否による代金の未回収や手数料の負担

- 返品対応による人件費の拡大

- 配送業者との信頼関係の悪化

など多くの損失が発生する恐れがあります。

これらの損失を防ぐためには、不正検知サービスの導入がおすすめです。

不正検知サービスで不正注文やイタズラ注文を防ぐことができれば、金銭面の損失だけでなく、配送業者やお客様からの信頼を失うことを防ぐことができます。

代引きにおける不正注文対策におすすめな不正検知サービスは、次で紹介します。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

不正検知サービスなら「O-PLUX」がおすすめ!

代引きの受取拒否などの不正注文対策には、当サイトを運営するかっこ株式会社が開発・提供する不正検知サービス「O-PLUX」を導入するのがおすすめです。

「O-PLUX」は、累計120,000以上のECサイトへの導入実績があり、システムの自動操作によって、不正なアカウントログインから不正注文までを一貫して検知します。

「O-PLUX」は、特許取得の独自技術で複数の要素でリアルタイムに解析を行い、他社に負けない高精度な検知が可能です。

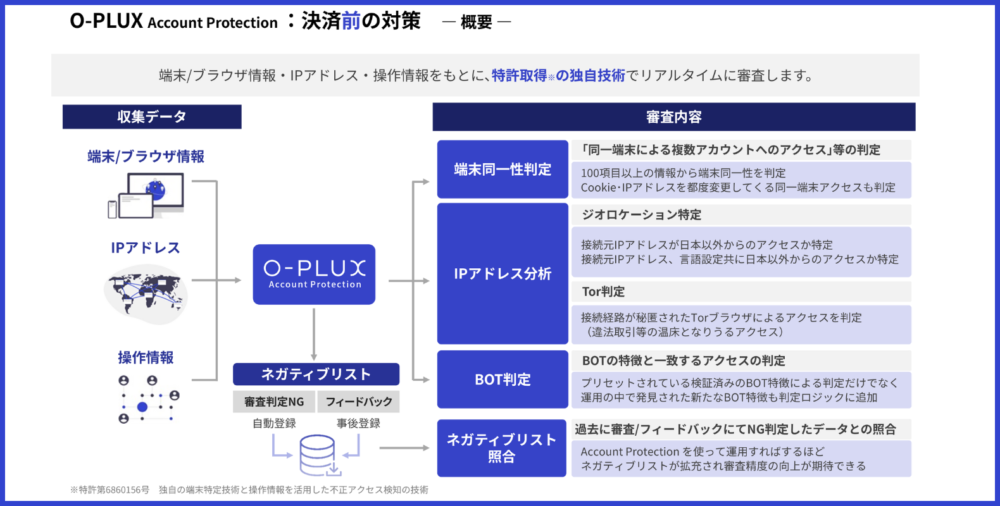

以下の図では、「O-PLUX」の機能を紹介しています。

※参考:Cacco Inc.

「O-PLUX」の働きを分かりやすく説明すると、Wedサイトにアクセスしたユーザーのログイン時の挙動や、アクセスした端末情報などを分析し、不正ログインをリアルタイムで検知しています。

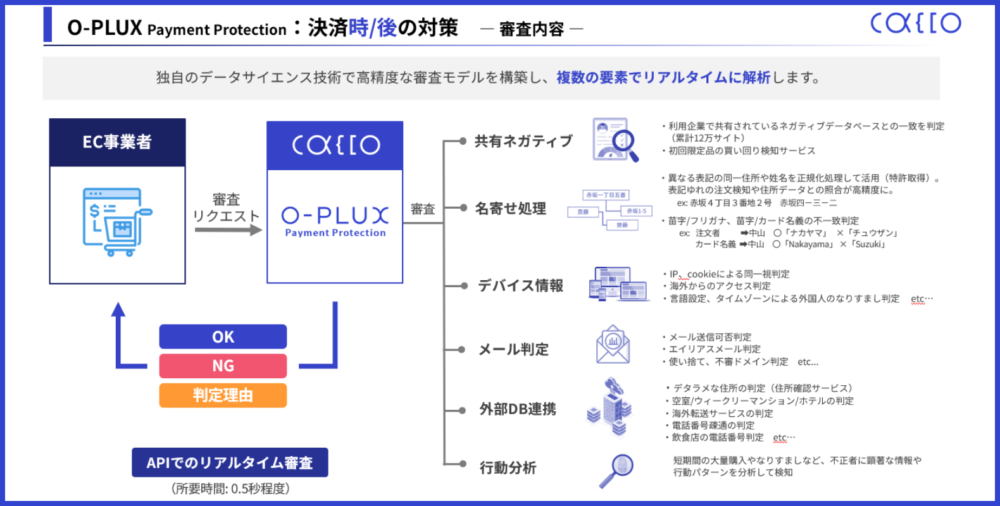

また、「O-PLUX」は以下の機能を見ても分かるように、リアルタイムに不正注文を検知しています。

※参考:Cacco Inc.

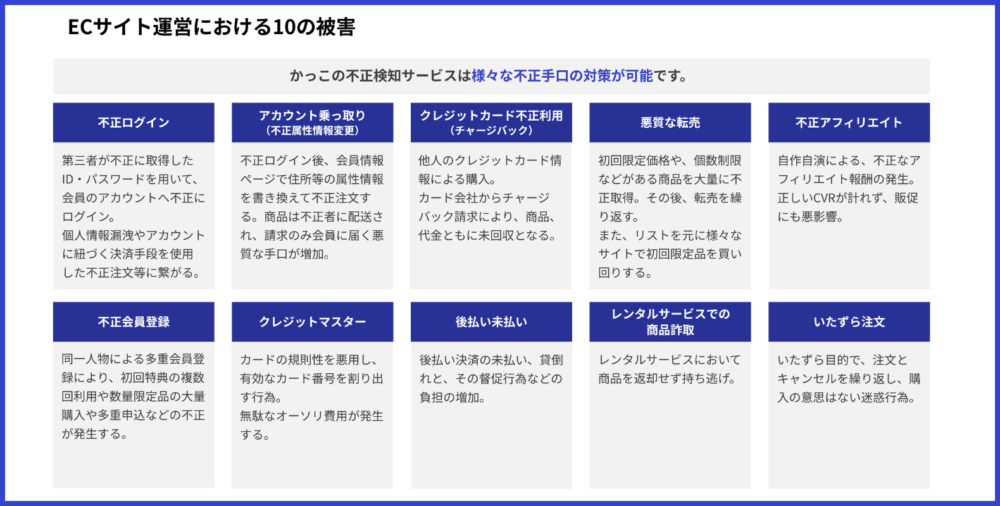

さらに、ECにおいて被害が予想される不正手口を「O-PLUX」は全て検知することが可能です。

※参考:Cacco Inc.

「O-PLUX」がどのようなサービスであるのか、以下の記事にわかりやすくまとめてありますので、気になる事業者はぜひお読みください。

また、「O-PLUX」について興味を持っていただいた事業者は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

まとめ

代引きとは、宅配業者が商品をお届けした際に購入者からその場で商品の代金と送料と代引き手数料を支払うサービスで、便利な決済サービスです。

代引きには、購入者が使用するメリット・デメリットが存在します。

- 【メリット1】商品が届くのを確認してから支払いができる

- 【メリット2】クレジットカードや銀行口座の登録が必要ない

- 【メリット3】入金忘れの心配がない

- 【デメリット1】代引き手数料がかかる

- 【デメリット2】受取時に購入者本人または同居人がいないといけない

また、事業者が使用するメリット・デメリットも存在します。

- 【メリット1】販売機会の拡大

- 【メリット2】代金の未払い・不正決済のリスクが少ない

- 【デメリット1】受取拒否の可能性がある

- 【デメリット2】海外販売に対応できない

しかし、代引きにはトラブルも発生してしまいます。

- 【購入者】トラブル1 身に覚えのない商品が届く

- 【購入者】トラブル2 おつりが足りない・代金を支払い忘れる可能性

- 【事業者】トラブル1 商品発送後にキャンセルされてしまう可能性

- 【事業者】トラブル2 カード不正利用やイタズラなどの不正注文

トラブルの対応方法を理解することで、自分の身を守ることができます。

不正注文や受取拒否が発生すると、お金の損失だけでなく信頼関係にも影響してしまいます。

このようなリスクを回避するためにも、不正検知サービスの導入をおすすめします。

今回紹介させていただいたのは、かっこ株式会社が開発・提供している不正検知サービス「O-PLUX」です。

代引き決済を利用するにあたって、どのような不正注文対策を行えばいいのか分からない事業者様は、ぜひ弊社までご相談ください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

-8-1000x300.png)