「チャージバックの反証って何だろう?」

「反証が成立するケースや必要な準備が知りたい」

このようなお悩みはありませんか。

チャージバックの反証とは、チャージバックに対して異議申し立てをすることです。反証が成立するかどうかはカード会社の判断に委ねられており、必ず成立するとは限りません。

とはいえ、正しく準備をすれば反証が成立することもあるため、何が必要か把握することが重要です。

そこで本記事では、

- チャージバックの反証の概要

- チャージバックの反証が成立する主なケース

- チャージバックの反証に必要な資料の例

などをお伝えします。

チャージバックの反証をする前に知っておくべき3つの注意点も紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください。

なお、チャージバックそのものの特徴をおさらいしたい方は、次の記事をご参照ください。

目次

チャージバックの反証とは

チャージバックの反証とは、チャージバックが発生した際に、加盟店がチャージバック申請元(クレジットカード会社など)に対して異議申し立てをすることです。

チャージバックが到着した場合、加盟店は返還請求を「受け入れるか」「反証するか」を選択できます。

チャージバックを反証する際は、必要な資料を揃えて再度支払い請求をおこなうことになります。

ただし、すべてのチャージバックに対して反証が成立するわけではありません。続いて、チャージバックの反証が成立する主なケースを見ていきましょう。

チャージバックの反証が成立する主なケース

チャージバックの反証が成立する主なケースは、正当な課金であり、商品・サービスがカード所有者のもとへ正当に配達(配信)されたことを証明できる場合です。

上記を証明する証拠を提出できない場合や、不正な課金であることが証明された場合、反証不可となるのが一般的です。

チャージバックの反証が成立しなかったときには、チャージバックが実行されてしまいます。

チャージバックの反証で必要な資料の例

チャージバックの反証で必要な資料の例は、次のとおりです。

【チャージバックの反証で必要な資料の例】

- 加盟店の属性情報

- サービス内容

- 利用者属性

- 利用者とのコンタクト履歴

- 追跡番号が書かれた配送伝票

- 商品・サービスの使用履歴を証明できるもの

前提として、反証に必要な資料はチャージバック申請元(クレジットカード会社など)によって異なります。

そのため、チャージバック申請元から出ている反証ガイドを参照したり、サポートセンターに問い合わせたりして「いつまでに何の資料が必要なのか」を確認することが大切です。

チャージバックの反証に関する3つの注意点

チャージバックの反証に関する注意点は、次の3つです。

- 反証で必要な資料を集めるのに手間がかかる

- 反証が必ず成立するとは限らない

- 指定の期日までに返信しない場合は反証不可となる

チャージバックの反証は手間のかかる作業ですが、すべての反証が受け入れてもらえるわけではない点に注意が必要です。

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

【注意点1】反証で必要な資料を集めるのに手間がかかる

前述したとおり、チャージバックの反証をする際には、チャージバック申請元が指定する資料を集めて提出しなければなりません。

利用者とのコンタクト履歴をさかのぼったり、ファイルのなかから該当する配送伝票を探したりと、資料集めは煩雑になりがちです。

また、反証後に追加での資料提出を求められることもあります。

【注意点2】反証が必ず成立するとは限らない

チャージバックに対する異議申し立てをしたとしても、反証が必ず成立するとは限りません。

反証が成立するかどうかは、

- 提出資料

- チャージバック理由

- 商品・サービスの仕組み

などをもとに、カード会社が判断をおこないます。

反証不可となった場合、金額を負担するのは加盟店です。手間をかけて反証をおこなったとしても、すべて成立するわけではないことを理解しておきましょう。

【注意点3】指定の期日までに返信しない場合は反証不可となる

チャージバックの到着後、加盟店は返還請求を「受け入れるか」「反証するか」を選択できますが、回答期限が設けられている点に注意しなければなりません。

もし指定の期日までに返信しない場合、「受入」として進められてしまいます。

つまり、期日を過ぎると自動的に「反証不可」となってしまうため注意が必要です。

不正注文ではチャージバックが強制的に成立するリスクがある

チャージバックの国際ルールにより、不正注文が疑われる場合はカード会社の判断でチャージバックできるようになりました。

つまり、不正注文ではチャージバックが強制的に成立するリスクがあり、加盟店側から反証できないことを意味します。

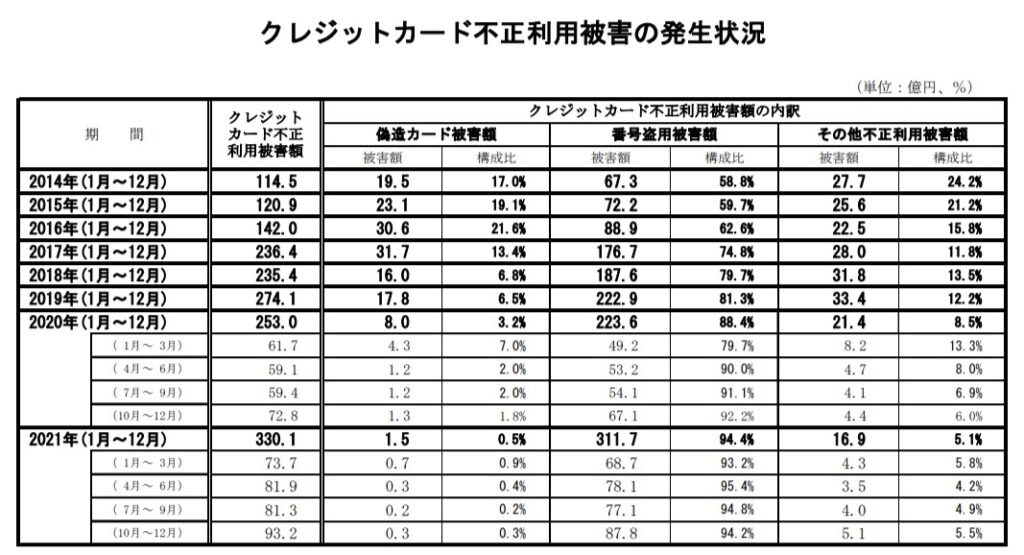

とはいえ、次のとおりクレジットカード不正利用の被害額はここ数年で大幅に増加しており、ECサイト事業者にとっては無視するわけにはいきません。

EC事業者様が泣き寝入りしないためにも、クレジットカードの不正利用によるチャージバックを未然に防ぐ対策が必要です。

チャージバック対策なら不正注文検知システムの導入がおすすめ

不正注文によるチャージバックが発生すると、発送した商品は戻らず、売上も回収できないという二重の被害につながってしまいます。

しかし、不正の手口は年々巧妙化しており、不正注文をすべて目視チェックで対策するのは困難を極めます。

そこでおすすめなのが、高い不正検出の精度を誇り、業務効率化もできる「不正注文検知システム」の導入です。

たとえば、かっこ株式会社の「O-PLUX」は、導入企業累計110,000サイト以上で共有されているネガティブデータをもとに、リアルタイムで不正注文の判定をおこないます。

自動で不正注文を検知できるため、人力でのチェックより効率的に不正行為をモニタリングすることが可能です。

サイトごとに個別の不正検知ルールも設定できる「O-PLUX」について、導入を検討したい方は下記のボタンをクリックのうえご確認ください!

\累計110,000サイト越えの共有データで高精度に不正注文を検知/

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

まとめ

チャージバックの反証が成立するケースや、注意点などを解説しました。

チャージバックの反証をする際は、資料集めなど事前の準備が必要になりますが、すべてのチャージバックに対して反証が成立するとは限りません。

特に不正注文ではチャージバックが強制的に成立するリスクがあるため、不正な手口への対策が必要です。

弊社では、ECサイトの危険度を診断できる「不正リスクのセルフチェックシート」を無料配布しています。

不正対策を強化したい企業様は、以下のボタンをクリックのうえお気軽にご活用ください!

\不正リスクのチェックを自分で試せる!/ 不正リスクのセルフチェックシート