「カゴ落ちは何が原因で起こるんだろう?」

「カゴ落ちを少なくするためにできることって何だろう」

このような疑問をお持ちの事業者の方々はいらっしゃいませんか。

カゴ落ちを防ぐことは、ネットショップの売上をアップさせる上で、避けては通れない道です。

この記事では、

- カゴ落ちが起こる理由

- カゴ落ちさせないための対策

- カゴ落ちしたユーザーに決済まで進んでもらう一手

について解説し、カゴ落ちに悩む事業者への解決策を見つけます。

カゴ落ち対策をして、できるだけカゴ落ちを防ぐことも重要ですが、カゴ落ちしたユーザーへの対応も重要なので、そのあと一手の参考にもなります。

EC関連549社を独自調査!EC業界の不正利用対策の現状とは!?

目次

ECサイトでは平均70%のカゴ落ちが起こる

一般的にECサイトで「カゴ落ち」の割合は平均約70%といわれています。

これは、カートに商品を入れたお客様の10人中約7人が購入を完了しないことを意味し、購入者の気が変わってしまうのは仕方がない部分もありますが、EC事業者としては販売機会損失とも考えられます。

また国内では、カゴ落ちにおける機会損失額は売上の約2.5倍であるとされています。

ですから、このカゴ落ち率を下げる(69%以下にする)ことが売り上げUPに繋がります。

「カゴ落ち」とは、ECサイトのショッピングカートに商品が入ったまま購入されず、購入者が途中で買い物を辞めてしまうことです。

「そもそもカゴ落ちってなに?」「そんなに対策必要?」と疑問に思う方は以下の記事を参考にしてください。

自社のECサイトでカゴ落ちさせてしまう11個の理由

では早速カゴ落ちしてしまう理由から解説していきます。

カゴ落ちにはたくさんの理由があり、事業者側ではどうにもできないというものもあります。

そのカゴ落ちの主な理由は以下の11個です。

- その時点で買うつもりはなかった

- ユーザーが心変わりする

- 決済手前で商品以外の追加コストがかかることが判明する

- 決済手段が使えない

- そのECサイトの会員登録をしないと購入できない

- 決済途中でのエラーが起こる

- 購入完了までの過程が複雑である

- カード情報などの入力に不安がある

- カートに商品を入れて決済を忘れる

- 返品ポリシーが信用できない

- カゴ落ち対策ができていない

「11個もあるの?」と思うかもしれませんが、これらのカゴ落ち理由を知っておけば、それに見合った対策ができ、カゴ落ち率の改善をすぐにできます。

それぞれ解説していくので一緒に対策も検討してみましょう。

その時点で買うつもりはなかった

これは、最も多いと言われているカゴ落ち原因です。

現代では、手軽にECサイトを訪れることができるので「今すぐに買うわけではないけれど、チェックだけしておきたい」という消費者の考えがあるためです。

ユーザーが心変わりする

そしてさらに、ユーザーの心変わりによってカゴ落ちしてしまうことがあります。

ユーザーがカートに商品を入れた後に、「やっぱり別なものが欲しくなった」「セール日まで待ってみよう」などと、心変わりをすることはよくあります。

これは外的要因で、防ぎにくいカゴ落ちですが、自社の商品がどれだけ他のサイトより良いものなのかをアピールできていれば防げることかもしれません。

決済手前で商品以外の追加コストがかかることが判明する

カゴ落ちの原因の1つに、決済画面まで進んだのに送料や他の追加手数料があることを知らず、予定していた支払額とは違うことでユーザーが購入をやめることがあります。

ユーザーは、商品ページを見ている時は商品以外のコストについて考えが及びません。

購入画面に遷移して初めて想定した合計金額より高い支払い料金になることに気付き、

「送料が高いから購入は見送ろう」

と画面を閉じてしまいます。

ですから、「送料あり」などと記載していない場合はカゴ落ちが発生する確率が上がります。

決済手段が使えない

ユーザーのよく利用している決済手段が使えない、というのもカゴ落ちに繋がります。

例えば、よく利用しているクレジットカードブランドが使えない、引き落とし口座に普段使用している口座で決済ができないといったことが挙げられます。

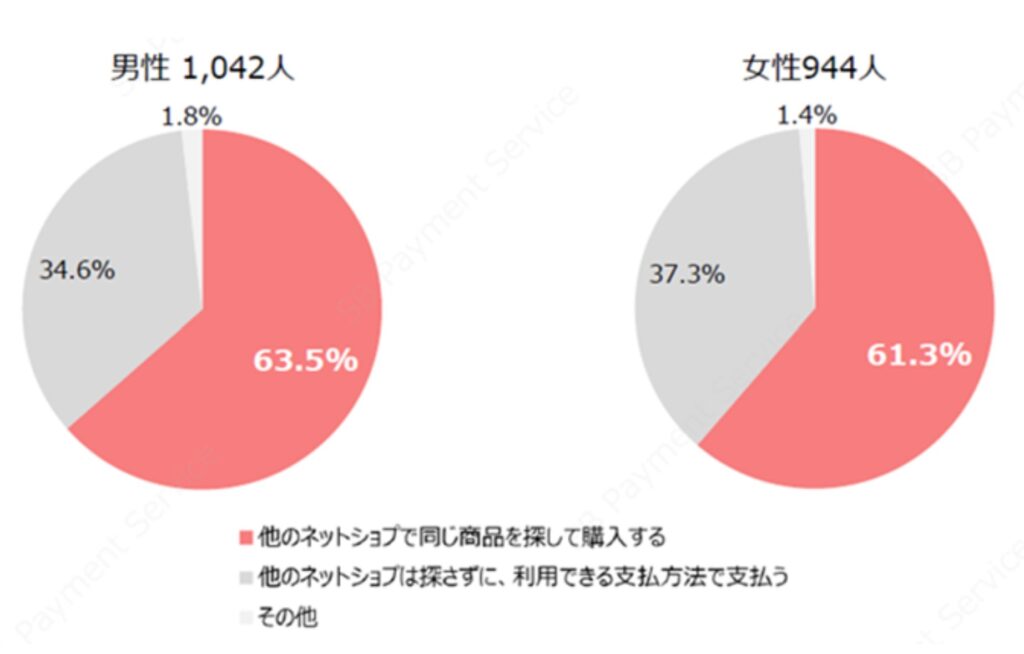

また、「SB Payment Service」のデータによると、普段使っている決済手段が使えない場合、別のサイトで購入する人は、男性だと63.5%、女性だと61.3%という割合となっています。

※引用:SB Payment Service「【調査結果】ECサイトで希望の決済手段がない場合の離脱率は?」

つまり、決済手段が少ないとカゴ落ちの割合が高くなるといえます。

サイトの会員登録をしないと購入できない

会員登録は、EC事業者にとってユーザーのリテンションやマーケティング向上のために必要不可欠です。

しかし、会計時に会員登録をしなければならない場合、ユーザーが面倒に感じてしまった結果、カゴ落ちに繋がることもあります。

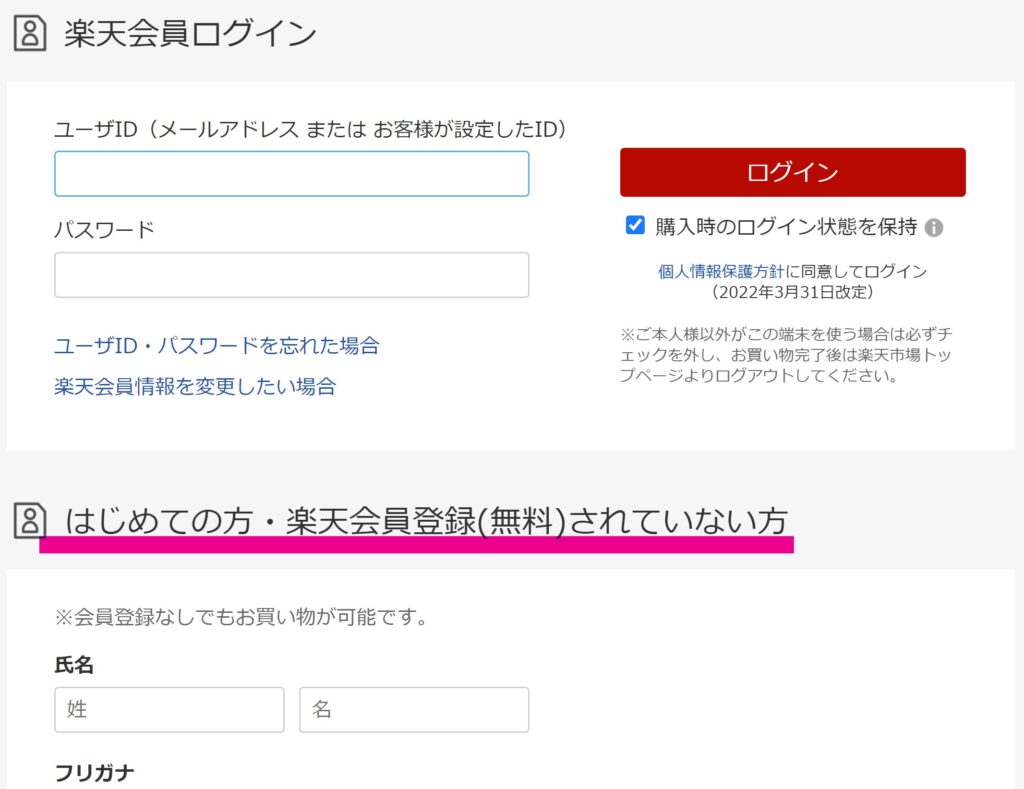

下図は楽天の会員登録画面ですが、赤い棒線部分にあるように会員登録しなくてもお買い物ができるようになっています。

※参考:楽天市場「注文者情報入力」

このように、注文時に会員登録をして注文する方法と、非会員でも注文する方法をユーザーに選択させる方式を用意しておけば会員登録を面倒くさがってカゴ落ちしてしまうユーザーも取り込めることができます。

決済途中でのエラーが起こる

5つ目に、決済途中でエラーが起こることです。

ECサイトで会計途中にシステムエラーが生じたり、画面が途中で何度もクラッシュしてしまう等により商品の購入を諦めて、カゴ落ちする(サイトから離脱する)場合があります。

そのサイトでしか購入できないようなレアな商品を取り扱っている場合は何度もチャレンジしてくれるかもしれませんが、他のサイトでも購入できるようであれば、カゴ落ちして他のサイトに購入しに行ってしまうでしょう。

購入までの過程が複雑である

6つ目は、購入までの過程が複雑な場合です。この場合もカゴ落ちの割合が高くなります。

なぜなら購入までの過程には氏名・住所・決済手段等の基本情報入力は必須ですが、それ以外に勤め先企業や年収など多くの情報の入力を求められるとユーザーは面倒さと同時に不信感を持ち、商品の購入をやめてしまいます。

ユーザーは手間かけずに商品をすぐ欲しい・すぐ買いたいと思っているのです。

カード情報などの入力に不安がある

7つ目に、カード情報などの入力に不安がある場合です。

カード情報などの決済に関する情報を入力するのに不安になるパターンは以下の通りです。

- ユーザーが以前クレジットカードを不正利用されて疑心暗鬼になっている

- ECサイト運営の事業者が情報漏洩を起こしている

ユーザーが過去にクレジットカードの不正利用の被害にあっている場合、その不安を取り除く材料を用意しましょう。

例えば、「利用覚えのない請求に対しての対応」や「入力された個人情報は発送やシステム管理でしか使いません」などと記載することです。

それでも、ECサイトを運営する事業者が過去に情報漏洩を起こしていると、個人情報を入力させて商品を購入させる難易度は高くなります。

以下の記事でも挙げているように、多くのEC事業者が個人情報漏洩を起こしていて、信頼を取り戻すのに時間がかかっています。

ですから、個人情報漏洩の対策を十分に行い、ECサイトの運営をすることは重要なことなのです。

カートに商品を入れたことを忘れてしまう

8つ目に、割とカゴ落ちした時に多いのがユーザーがカートに商品を入れたまま忘れてしまうケースです。

単純に会計を忘れてカゴ落ちする場合と、会計前に他の商品や他のECサイトにおける同商品の価格などと比較しているうちにいつの間にかカゴ落ちする場合などがあります。

4つ目の、『ユーザーが心変わりする』と似たような現象なので、どれだけ自社のものがいいか、自社で買い物するメリットがあるのかをアピールしましょう。

返品ポリシーが信用できない

返品対応に関しては、明確な掲示をすることが大切です。

消費者の商品購入において、最も重要なことは「不安にさせない」です。

消費者が購入をためらうと考えられる要因は、自ら取り除いていきましょう。

カゴ落ち対策ができていない

最後に、カゴ落ち対策ができていないことです。

そもそも、ユーザーが購入をやめてしまった時の対策をしていなければ「そりゃカゴ落ち減らないよね」ということです。

カゴ落ちしているということは以下の点に関しては成功しています。

- 需要のある商品を販売できている

- 購入の意思があるユーザーを集客できている

にもかかわらずカゴ落ちしてしまうというのは対策できるにも関わらず機会損失しているので、以下から紹介する『カゴ落ち対策』をすぐに対策してみてください。

ECサイトでカゴ落ち率を改善するための対策9選

ここからはあなたのECサイトのカゴ落ち率を改善する対策を紹介します。

上記でお伝えしてきたカゴ落ち理由から、以下9個がカゴ落ち率をすぐに改善できる方法です。

- 送料などの商品以外の追加費用を分かりやすく表示する

- 決済機能を増やす

- ゲスト購入(非会員)への導線を強くする

- サイト自体を重くしないように設計する

- エントリーフォームの最適化を行う

- 運営企業・サイトの安全性を伝える

- Q&Aページやチャットボットを設置し疑問を解消する

- カゴ落ちしたユーザーにリマインドする

- カゴ落ち対策メールを送る

自社サイトの状況に応じて以下を実践してみてください。

それでは詳しく解説していきます。

送料などの商品以外の追加費用を分かりやすく表示する

ユーザーの中には商品にかかる費用を決めて購入を検討している人もいます。

そのため、カートに入れていても購入画面に進んだ時に想定していたよりも送料がかかるので購入を踏みとどまる人も少なくありません。

従って、商品の価格と実際に支払う代金は、できるだけ差額が小さいほうが購入に至りやすいと言えるでしょう。

カゴ落ちを防ぐためには送料・手数料など、商品価格に含まれていない費用を抑えることがカゴ落ち防止になりますが、その他購入手続きの前段階で費用をユーザーに提示しておきましょう。

決済機能を増やす

ユーザーがいつも使用している決済手段がないとユーザーは購入しないことがあります。

逆に、決済方法が多ければカゴ落ちのリスクは減るので、決済方法を増やしておくことをおすすめします。

利用率の高いクレジットカードだけでなく、コンビニ決済やキャリア決済、後払い決済、近年主流にしていきたいといわれるID決済などの導入も考えましょう。

決済方法の種類については以下の記事で紹介しています。

また、最近利用者が増えてきている電子決済の導入については以下を参考にしてください。

ゲスト購入(非会員)への導線を強くする

サイトの会員登録をしないと購入ができないなど、購入までに入力する内容が多いサイトはカート落ちする可能性が高いです。

某大手メーカーのサイトであっても、会員登録の手間を少なくするゲスト購入(非会員)でも商品が購入できる導線を作っています。

会員からの購入に絞らず、多くの人に商品を届けられるようにサイト設計しましょう。

サイト自体を重くしないように設計する

ECサイトの画面が重くなったり、クラッシュしたりすることが頻繁にあるとカゴ落ちするユーザーが増えてしまいます。

ですから以下のことに注意しましょう。

- UI/UXは常に気にかける

- サイト管理者を設ける

- サーバーを強化する etc.

これらサーバーがダウンしない対策をしてカゴ落ちを防ぎましょう。

エントリーフォームの最適化を行う

中には、入力エラーだけでカゴ落ちしてしまうECサイトもあるので、ユーザーが簡単に入力できる仕組みを作っておきましょう。

エントリーフォームの最適化とは「Entry Form Optimization」通称「EFO」といいます。

下図の右左の入力フォームを見比べてみてください。

左側のフォームは入力に終わりがないように見えてうんざりしませんか?

フォームでサイト離脱が起こってしまう一番の原因が入力フォームが多いことなのでエントリーフォームの最適化を行っておきましょう。

運営企業・サイトの安全性を伝える

商品を購入する時、「このサイトにカード情報入力して大丈夫か?」「決済してから商品が届かないのではないか」などと、ユーザーはサイトの安全性を気にします。

安全かどうかわからないサイトで買い物をするのは誰でも躊躇います。

そう思ったユーザーに安心して買い物をしてもらうために、以下のようなことを行いましょう。

- サイトのHTTPS化(常時SSL化)

- カードの不正利用に対しての対処法の明記

- 商品が届かなかった時の対応の明記

- 個人情報をどのように扱うのかの明記 etc.

これらを明記していれば、ユーザーは安全に買い物できます。

Q&Aページやチャットボットを設置し疑問を解消する

ECサイトを利用する・商品を購入する際、商品に関する疑問が生じてサイトを離脱するユーザーもいるかもしれません。

できるだけ、Q&Aページやチャットボットを設けてすぐにユーザーの疑問を解消できるように努めましょう。

カゴ落ちを防ぐ手立ての一つになります。

カゴ落ちしたユーザーにリマインドする

過去にあなたのECサイトに訪問してきて、商品をカートに入れたけど決済しなかった(カゴ落ち)ユーザーが再度サイトを訪問した時には「リマインド」してあげることで、1度カゴ落ちされても購入へつなげることができます。

通常、サイトにはクッキーという個人のサイト上での行動などを保存できるものがあり、それによって最大2年は再訪問者の行動を確認できます。

ですから開発担当と力を合わせて図のようなポップアップを出してみましょう。

また、会員登録のあるECサイトの場合、会員でカートに商品を入れたけど買わなかったという場合もあると思います。

その場合、値引きやクーポンを配布してカートにある商品をきちんと決済まで行ってもらって、自社の商品を楽しんでもらいましょう。

カゴ落ち対策メールを送る

カゴ落ち対策のメールとは、ユーザーにカートに商品が残っていることを確認してもらう、思い出してもらうといったメールのことです。

カートに入れたということはその商品に関心を持っているので、メールを送ると購入に至ることがあります。

カゴ落ち対策のメールは効果があります。

上図のようなイメージでカゴ落ちしたユーザーに促すといいでしょう。

補足. 使うカートシステムでカゴ落ち率が変わる?

結論、カートシステムによってカゴ落ち率は変わりません。

ですが、カートシステムによってはカゴ落ちしたユーザーへの対策機能があるので、カゴ落ちしたユーザーを購入へ誘導することが簡単になります。

例えば『Shopify』や『ecforce』では、カゴ落ちしたユーザーに向けてメールを自動的に送信してくれるので、そういった機能が無いカートよりもカゴ落ち率は低くなります。

カゴ落ち対策ツールでいいものはある?

カゴ落ち対策だけに特化したツールにおすすめのものはないので、カゴ落ちする原因(サイト・決済画面のUI/UX、メール送信など)を一括でサポートしてくれるサービスを使うことをおすすめします。

この部分はツールに頼らなくても、競合、または売上が多いECサイトの研究をすればツール無しでも改善できます。

もし、自社で解決できなければ、『Shopify』や『ecforce』などのようにカゴ落ちしたユーザーへのフォローができるカートに切り替えることや、改善ツールを導入しましょう。

まとめ

今回は、カゴ落ちとはどんなものであるか、カゴ落ちが起こる原因や対策についてご紹介しました。

~カゴ落ち率改善対策9選~

- 送料などの商品以外の追加費用を分かりやすく表示する

- 決済機能を増やす

- ゲスト購入(非会員)への導線を強くする

- サイト自体を重くしないように設計する

- エントリーフォームの最適化を行う

- 運営企業・サイトの安全性を伝える

- Q&Aページやチャットボットを設置し疑問を解消する

- カゴ落ちしたユーザーにリマインドする

- カゴ落ち対策メールを送る

カゴ落ちの分析には、顧客の行動データの蓄積が必要です。

また、どこで・どのくらい離脱したのかを原因と共に把握することで、カゴ落ち率の改善や対策をより良く効率的に進めることが出来ます。

いかに購入者に優しいECサイトにできるかを念頭に置いて、各々にあった対策を講じていきましょう。

EC関連549社を独自調査!EC業界の不正利用対策の現状とは!?

アシスタントマネージャー 澁谷 優成