「最近、情報漏洩のニュースをよく聞くなあ」

「利用したいwebサービスがあるけど、個人情報を入力するのが不安…」

と思ったことはありませんか?

企業や組織による情報漏洩の件数は増加傾向にあり、一人ひとりが情報漏洩への危険意識を高めることが重要な時代になってきました。

また、企業が情報漏洩を起こしてしまうと、損害賠償の責任が発生するだけでなく社会的信用の失墜や企業イメージの低下につながってしまいます。

そのような事態を防ぐためにも、まずは情報漏洩の原因が何かを正しく理解することが重要です。

そこで本記事では、

- 情報漏洩の原因TOP4

- 個人情報漏洩時に考えられる被害

- 個人情報漏洩をしない個人・企業の対策

などについて解説します。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

目次

情報漏洩の原因別ランキングTOP4

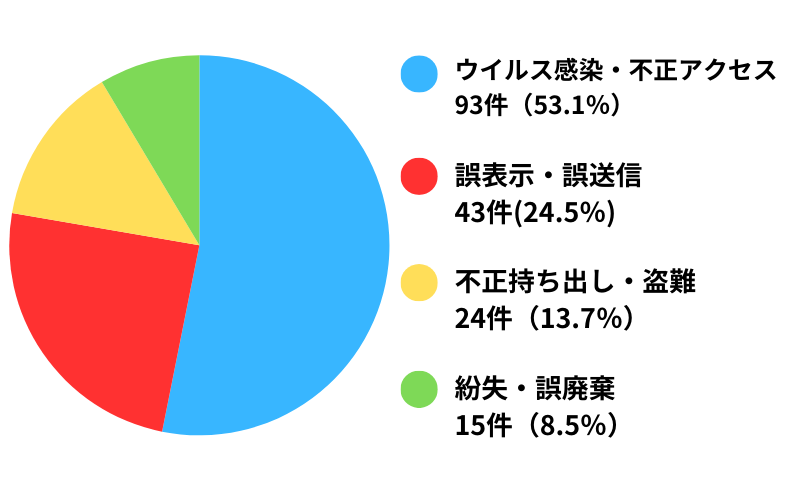

「東京商工リサーチ」が出している情報によると、2023年に上場企業とその子会社で個人情報の漏洩・紛失事故を公表した企業は147社ありました。

また、2012年から2023年までの12年間に漏えい・紛失した可能性のある個人情報は、累計1億6,662万人分に達しました。

同社の発表によると、2023年の情報漏洩・紛失事故のうち、原因別のランキングは次の結果となりました。

【情報漏洩の原因TOP4】

1位:ウイルス感染・不正アクセス

2位:誤表示・誤送信

3位:不正持ち出し・盗難

4位:紛失・誤廃棄

※参考:「東京商工リサーチ」

情報漏洩の原因は、外部からの攻撃だけでなく内部不正や人的なミスなど企業内部からの脅威も多いです。

詳しく見ていきましょう。

1位:ウイルス感染・不正アクセス

2023年における上場企業の個人情報漏洩・紛失事故のうち、原因別で最も多かったのは「ウイルス感染・不正アクセス」です。

ウイルス感染については、企業内で厳重なセキュリティ対策をしていても、社員が自宅から持ち込んだ私物の機器を通じて感染するリスクも潜んでいます。

また、不正者の手口は年々巧妙化しており、海外から不正アクセスされる事例もあとを絶ちません。

そのようななか、各事業者様には外部からの脅威を守るセキュリティ対策の強化が求められます。

2位:誤表示・誤送信

原因別ランキングの2位は、「誤表示・誤送信」です。

誤表示は、あるユーザーがWebサイトなどにログインした際、全く関係のない別なユーザーの個人情報が表示される事故を指します。

誤送信とは、本来の相手とは異なる宛先に個人情報を含むメールやFAXなどを誤って送信することです。

誤送信が発生する原因として、

- BCC・CCの設定ミス

- ファイルの選択ミス

といったヒューマンエラーなどが挙げられます。

3位:不正持ち出し・盗難

原因別ランキングの3位は、「不正持ち出し・盗難」です。

不正持ち出しとは、従業員が、社内の情報を不正に持ち出し、外部の人に流出させるという手口です。

従業員が転職する際、転職先に顧客情報や技術情報を提供する「手土産転職」や怨恨を理由としたケースもあります。

盗難被害の例としては、

- ノートPC・USBの置き引き

- 盗難目的でのオフィス侵入

- 社用車を狙った車上荒らし

などが挙げられます。

また、お酒を飲みすぎて泥酔し、カバンを飲食店や駅に置き忘れて盗難被害に遭うケースもあります。

(筆者も結構な量を飲酒した後、締めのラーメンを食べている間に下に置いていたカバンを盗られてしまったことがあります..)

4位:紛失・誤廃棄

原因別ランキングの4位は、「紛失・誤廃棄」です。

HDDやUSBなど記録媒体の紛失も含まれるものの、個人情報が記載された書類や伝票など紙媒体の紛失・誤廃棄も多いことが特徴です。

個人情報を含む媒体を不必要な場面で持ち出すと、社外で紛失するリスクが大きくなってしまいます。

また、コロナ禍でテレワーク化が進み、自宅やカフェなどで作業する人が増えたことも紛失が起こるリスクを高めています。

その他にも知っておくべき情報漏洩の3つの原因

前章でお伝えした「原因別ランキングTOP4」以外にも、下記3つの原因について理解しておくことが大切です。

- マルウェアの巧妙化

- フィッシングやスミキングなどの手口

- 退職者・離職者による情報の不正取得

これらはサイバー攻撃や人為的な原因です。

少し専門的なワードも出てきますが、より詳しく解説してある関連記事も紹介しますのであわせてご参照ください。

【原因1】マルウェアの巧妙化

マルウェアとは、不正かつ有害に動作させる意図で作られたソフトウェアや悪質なコードの総称です。

このマルウェアによる感染は、手口が年々巧妙化しているため注意しなければなりません。

たとえば、マルウェアの1種である「コンピューターウイルス」に感染した場合、

- パソコン内のデータが改ざんされる

- 個人情報が外部へ流出する

など、大きなトラブルに発展する危険性があります。

マルウェアの概要や感染経路、具体的な対処法などに関しては下記記事で解説していますのでご覧ください。

また、差出人として実在の人物を装ったり受信者に関連のある件名で油断させたりして、悪意ある添付ファイルや不正サイトへのリンクを介しマルウェアに感染させる「標的型攻撃メール」の発生も危険視されています。

標的型攻撃は特定の企業を狙ってサイバー攻撃してくることが特徴で、攻撃されていることに気づかず被害を受ける事例も多いため注意が必要です。

次の記事では、標的型攻撃の手法や被害例・具体的な対策などを紹介していますので関心のある方はチェックしてみてください。

【原因2】フィッシングやスミキングなどの手口

金融機関やEC事業者等を装った偽のメールでサイトに誘導し、個人情報やクレジットカード情報を入力させる「フィッシング」も情報漏洩につながる原因のひとつです。

例えば、本物のサイトを装った「フィッシングサイト」は公式そっくりに作られていることが多く、偽サイトであることに気づかず個人情報を不正入手される被害が相次いでいます。

フィッシング詐欺の代表的な手口や見分け方に関しては、下記記事で解説してありますのでご一読ください。

スキミングとは、実際の店舗でカードの磁気データを読み取られたり、カード券面を撮影されたりすることを指します。

フィッシング同様、スキミングは不正利用の手口でもあり、情報漏洩の被害拡大に繋がっています。

下記記事では、オンラインスキミングの主な手口や被害に遭わないための対策を紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

【原因3】退職者・離職者による情報の不正取得

内部起因による情報漏洩の原因として、現職の従業員以外が関与するリスクがあることも理解しておかなければなりません。

一例として、退職者が在職中に付与されたアカウントを利用し、内部情報を不正取得するケースなどが挙げられます。

そのような事態を防ぐためにも、在職中から守秘義務に関する書面を取り交わし、会社を離れたあとに情報を不正取得されないための対策を講じることが大切です。

個人情報漏洩の被害事例を3つ紹介

さらに、個人情報漏洩の具体的な被害事例を3つご紹介します。

【事例1】日本プロレスリング株式会社の情報漏洩

日本プロレスリング株式会社は2024年4月30日に、会員番号や氏名、年齢などの会員情報が漏洩した可能性があると発表しました。(※参考:日本プロレスリング株式会社)

漏洩の原因は、個人情報を記録したUSBメモリの紛失です。

このUSBは、ファンクラブに入会している会員の氏名、生年月日、住所などのデータを保存したものです。

この漏洩によって、氏名、生年月日や年齢などの個人情報約3万人分が流出した可能性があります。

【事例2】マルカワみそ株式会社の情報漏洩

マルカワみそ株式会社は2024年4月2日に、クレジットカード番号や氏名などの顧客情報が漏洩した可能性があると発表しました。(※参考:マルカワみそ株式会社)

漏洩の原因は、マルカワみそ公式サイトの決済用アプリケーションが不正に改ざんされたためで、クレジットカードを登録したり、カード登録情報を変更した利用者のクレジットカード情報が漏洩しました。

この漏洩によって、顧客のクレジットカード番号と有効期限、セキュリティコードを含む個人情報約9万5000件が流出しました。

webページの不正な改ざんについて興味がある方は、以下の記事もご覧ください。

【事例3】株式会社ダイヤモンド社の情報漏洩

株式会社ダイヤモンド社は2024年2月14日に、氏名や住所、メールアドレスなどの顧客・取引先情報が漏洩した可能性があると発表しました。(※参考:株式会社ダイヤモンド社)

情報漏洩の原因は、サーバーへの不正アクセスです。

不正アクセスによって、氏名、住所、メールアドレスなど合計約7万件の個人情報が流出しています。

そのほかの被害事例

上記の3件のほかにも、以下のような事例があります。

| 社名 | 日時 | 内容 |

|---|---|---|

| 日本工業大学 | 2024年3月27日 | 日本工業大学にて、廃棄予定のパソコン3台が紛失。 生徒や教員のメールアドレスや氏名・住所など約1万件が流出した可能性がある。 |

| 株式会社クレイツ | 2024年2月20日 | 「クレイツ公式オンラインショップ」にて不正アクセスが発生。 2021年4月~2023年4月までの利用者のクレジットカード番号・有効期限・メールアドレスなど約7万件の情報流出の可能性がある。 |

| トヨタモビリティサービス株式会社 | 2024年2月16日 | 運営する社用車専用クラウドサービス「Booking Car」に対し不正アクセスが発生。 2020年11月以降に「Booking Car」利用画面にメールアドレスを登録した利用者約2万5千名分の顔写真データ、メールアドレスや氏名などが流出した可能性がある。 |

| LINEヤフー株式会社 | 2024年2月14日 | 委託先企業の従業員が所持するPCがマルウェアに感染し、不正アクセスが発生。 ユーザー情報、取引先情報など、合計約51万件が流出した可能性がある。 |

このように、個人情報漏洩は様々な業界で発生しています。

最新の事例については下記の記事に掲載しています。

個人情報漏洩時に考えられる被害を個人と企業に分けて紹介

ここで、個人情報漏洩時に考えられる被害内容を把握しておきましょう。

【個人向け】個人情報漏洩時に発生する3つの被害

個人情報漏洩に遭った個人・保有者の被害としては、

- 迷惑メールやDMが届く

- Webサービスのアカウントが乗っ取られる

- クレジットカードや銀行口座、住所、氏名などの情報が不正利用される

といったものが挙げられます。

アカウント乗っ取りの危険性

また、Webサービスのアカウントが乗っ取られた場合、それに紐づいているID・パスワードや氏名、住所、個人情報が不正者に知られてしまいます。

それらの情報はダークウェブで売買されたり、ECサイトで不正利用されたり、詐欺や架空請求に悪用されたりします。

近頃はポイントが付与され、現金と同じように利用できるサービスも増えました。

そのようなサービスのアカウント情報が漏洩した場合、不正送金されてしまう可能性もあります。

また、公的機関の関係者を装って「漏洩した情報を削除する」と言い、金銭を要求する不正者も報告されています。

【企業向け】個人情報漏洩時に発生する6つの被害

個人情報漏洩に遭った企業の被害としては、

- 自社の技術・ノウハウの流出

- 原因の調査・対応による人的コストの発生

- 民事・刑事上の責任が発生

- 社会的信用の失墜

- 企業イメージのダウン

- 事業存続の危機

などが挙げられます。

加害者になってしまう可能性がある

そして企業の場合は不正者に狙われた被害者というだけではなく、ユーザーの情報を漏洩してしまった加害者になり得るのがポイントです。

個人情報漏洩はプライバシー権の侵害にあたり、損害賠償の責任が発生します。

被害者から慰謝料などの損害賠償を請求される可能性も考えておかなくてはいけません。(訴訟前にお詫び金を支払う方法がとられる場合もあります)

この際の賠償金やお詫び金の額は、事件の規模によって異なります。

また、個人情報保護法の安全管理義務違反、第三者提供違反などに該当した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。

個人情報漏洩による炎上や風評被害に備えて、事業者さまは以下からお役立ち資料をぜひダウンロードして参考にしてください。

ユーザからの信頼を失う

そして、情報漏洩してしまった場合に失うユーザーからの信頼は何よりも大きな損失です。

一度失った信頼を取り戻すのは、簡単なことではありません。

たった一度の漏洩が、顧客の契約解除や新規顧客の獲得機会消失に繋がり、企業に大きな損害を与えます。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

個人情報漏洩を防ぐ対策!個人6つ・企業7つ紹介

ここからは、個人情報漏洩を防ぐ対策について説明していきます。

情報漏洩は個人・企業共に対策すべきことがあるので、両者に向けて解説します。

【個人向け】情報漏洩を防ぐ6つの対策

情報漏洩を防ぐために、個人ができる対策は次の6つです。

- 安全確認の取れていないWebサイト上で個人情報を入力しない

- 情報を安易に放置・廃棄しない

- セキュリティソフトの定期更新を行い個人情報漏洩を防ぐ

- ファイル共有ソフトの利用を最小限に抑え個人情報漏洩を防ぐ

- 暗証番号を定期変更・使いまわしを辞め個人情報の漏洩被害を最小限に抑える

- 明細を定期的に確認し個人情報漏洩にいち早く気付くようにする

ネットショッピングで欲しいものがあったとしても、安全確認の取れていないWebサイト上では個人情報を入力しないようにしましょう。

もし金融機関やECサイトなどを装った偽サイトに個人情報を入力してしまった場合、あなたの情報が悪用者の手に渡ってしまい、情報漏洩の被害に遭う可能性が高まります。

【企業向け】情報漏洩を防ぐ7つの対策

続いて、情報漏洩を防ぐために企業ができる対策は次の7つです。

- 社員に個人情報流出に関する教育をおこなう

- メール誤送信を防ぐ仕組みを構築する

- 情報端末の持ち出し・持ち込みのルールを策定する

- 社員が報告しやすい環境をつくる

- 守秘義務に関する書面を取り交わし個人情報漏洩を防ぐ

- Webサイトやソフトの脆弱性対策をおこない個人情報漏洩を防ぐ

- セキュリティソフトを導入・更新する

USBや紙媒体の紛失による情報漏洩を防ぐなら、個人情報流出に関する教育をおこなったうえで、情報端末の持ち出し・持ち込みのルールを策定することが効果的です。

他にも、電子メール送付時のチェック体制を強化してメール誤送信を防ぐなど、情報漏洩を起こさないための仕組みを構築することで対策を図れます。

情報漏洩を防ぐ対策の詳細については、下記記事で詳しく解説してありますのでご参照ください。

まとめ:情報漏洩の原因を知って適切な対策を

情報漏洩の原因別ランキングや、情報漏洩時に考えられる被害などを紹介しました。

2022年における上場企業の個人情報漏洩・紛失事故は、「東京商工リサーチ」が調査を開始して以降、最多を記録したそうです。

そのようななか、各事業者様においては情報漏洩の原因を把握したうえで適切な対策が求められます。

実際、東京商工リサーチが公表している「情報漏洩の原因別ランキングTOP4」は次の結果となりました。

【情報漏洩の原因TOP4】

1位:ウイルス感染・不正アクセス

2位:誤表示・誤送信

3位:不正持ち出し・盗難

4位:紛失・誤廃棄

続いて、ランキング外で知っておくべき情報漏洩の原因は下記3つです。

【ランキング外で知っておくべき情報漏洩の3つの原因】

原因1. マルウェアの巧妙化

原因2. フィッシングやスキミングなどの手口

原因3. 退職者・離職者による情報の不正取得

情報漏洩の原因は、外部からの攻撃だけでなく内部不正や人的なミスなど企業内部からの脅威も多いので、情報漏洩を起こさないための仕組みを社内で構築して対策を図りましょう。

なお、当サイトでは、情報漏洩の手口や対策についてまとめた資料を配布しています。

資料は無料でダウンロードできますので、関心のある方は以下のボタンをクリックのうえご活用ください!

-8-1000x300.png)