「ECサイトでのなりすまし不正注文が急増しているって本当?」

「なりすまし不正注文を防ぐ対策は?」

など、ECサイトでのなりすまし不正注文に不安を感じている事業者様はいませんか?

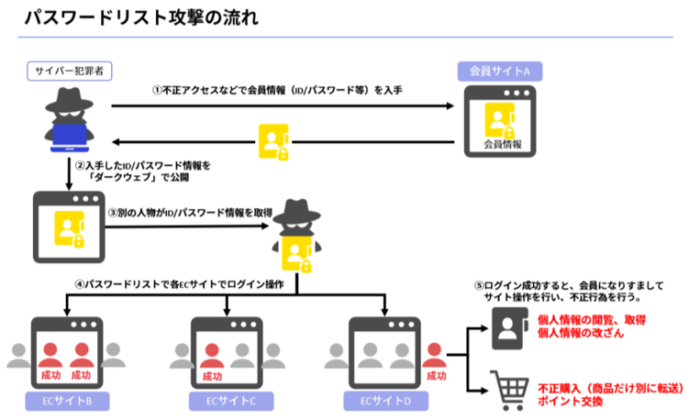

ECサイトでのなりすまし不正注文とは、ログインパスワードを不正取得して他人になりすまして不正注文を行うケースや、他人のクレジットカードを使って不正注文を行うようなケースのことを言います。

最近ではなりすまし不正注文の被害に遭う事業者が増えていて、どのような対策をしたらいいのか頭を悩ましている方も多いでしょう。

この記事では、

- ECサイトでのなりすまし不正注文が急増している現状について

- ECサイトでのなりすまし不正注文対策2つ

- 自社のなりすましECサイトにも注意

などを解説していきます。

EC事業者は常になりすまし不正注文の脅威と隣り合わせにいることを忘れないためにも、本記事を一読して被害に遭う前の早めの対策を行うようにしましょう。

目次

【注意】ECサイトでのなりすまし不正注文が急増中

近年、ECサイトでのなりすまし不正注文により被害に遭う事業者が急増しています。

ECサイトでのなりすまし不正注文とは、

- ログインパスワードを不正取得して他人になりすまして不正注文を行う

- 他人のクレジットカードを使って不正注文を行う

などがありますが、いずれも被害を受けるのはユーザーだけではありません。

ECサイトでなりすまし不正注文が発生することで、チャージバックが発生してEC事業者が不正注文分の代金を負担しなければいけない恐れもあるからです。

また、なりすまし不正注文が発生したECサイトということでイメージダウンは避けられないので、売上低下などの損失を招く恐れもあるでしょう。

なお、チャージバックについては「2.1 チャージバック(クレジットカード不正利用とは)」で詳しく解説しています。

売上UPのヒントになるECマーケティングについてのお役立ち資料は以下のバナーからダウンロードして参考にしてください。

事例. ケーズデンキでなりすまし不正注文が17件発生!

2024年1月、ケーズデンキでなりすまし不正注文が17件発生したことがメディアで大きく報道されました。

ケーズデンキオンラインショップで発生した17件の不正ログインによるなりすまし注文のうち、12件は商品を出荷してしまったが残り5件は出荷前に不正と判断したため出荷を停止しました。

また、顧客への金銭的な被害は今はまだ報告されていないということです。

※引用:ITmedia NEWS

以下は、ケーズデンキオンラインショップで不正ログインによるなりすまし注文が発生してしまった経緯です。

↓

ケーズデンキオンラインショップに不正入手したログイン情報を使って、本人になりすましてログイン

↓

配送先住所やメールアドレスを書き換える

↓

不正取得した他人のクレジットカードで決済する

このように、決済には別途不正に入手したと思われるクレジットカードが使われていたので、ケーズデンキオンラインショップから顧客のクレジットカード情報の漏洩はないということです。

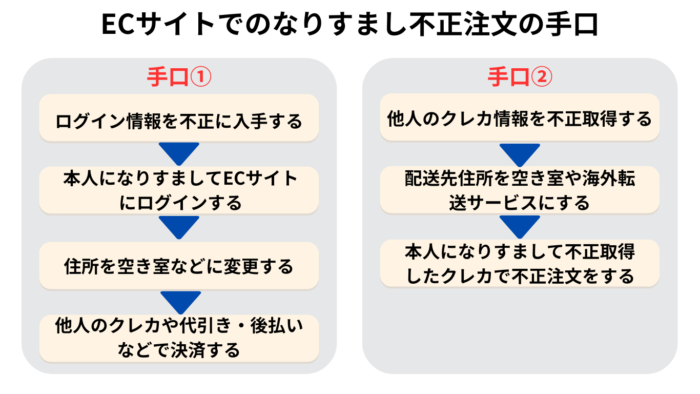

ECサイトでのなりすまし不正注文の手口

先程もお話ししましたが、ECサイトでのなりすまし不正注文の手口は、

- ログインパスワードを不正取得して他人になりすまして不正注文を行う

- 他人のクレジットカードを使って不正注文を行う

などがあります。

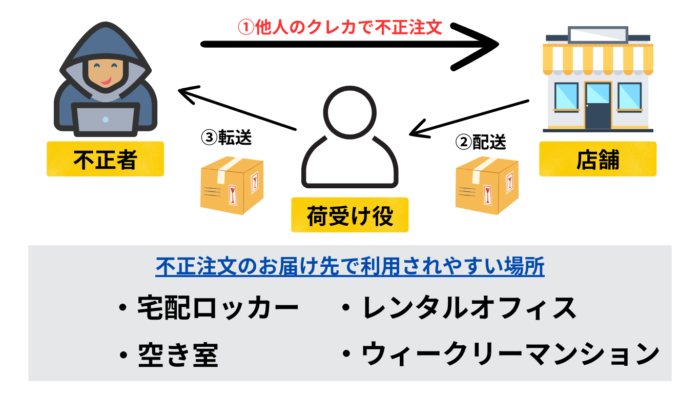

不正注文の場合、上図のように配送先に空き室やレンタルオフィス、海外転送サービスを利用するケースがあります。

空き室やレンタルオフィス、海外転送サービスを利用する理由としては、

- 不正注文を行っている自身を特定されないため

- 不正注文が通るECサイトであるか確かめるため

などが挙げられます。

空き室やレンタルオフィスを配送先に設定する場合、アルバイトで採用した荷受け役に受け取りをさせて、自身の元に転送させるなどの悪質な行為も発生しています。

また、代理購入アルバイトの危険性については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

EC事業者の約3社に1社が不正注文被害に遭っている

実は、EC事業者の約3社に1社が不正注文の被害に遭っているという調査結果が出ています。

この調査は、当サイトを運営するかっこ株式会社が2023年11月にセキュリティ意識や不正対策の実態について独自調査したものです。

上図の数字から読み取れることは、不正注文の被害に遭ったことがあるEC事業者は、34.4%の3社に1社ということです。

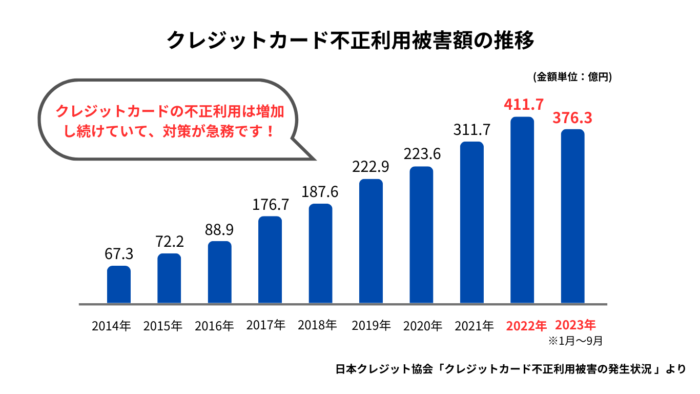

また、被害内容で1番多かったのがチャージバック(クレジットカード不正利用)でした。

クレジットカードの不正利用被害額は年々増加していて、2022年は436.7億円、2023年は1月~9月の時点ですでに401.9億円の被害額となっています。

※参考:日本クレジット協会

なぜクレジットカード不正利用被害が増えてきているのか?

手法、実態、背景を株式会社かっこ O-PLUX事業部 事業部長 小野瀬が動画で解説

チャージバック(クレジットカード不正利用)とは

先程も出てきたチャージバックという言葉ですが、EC事業者の中にはまだしっかりと理解できていない方も多いです。

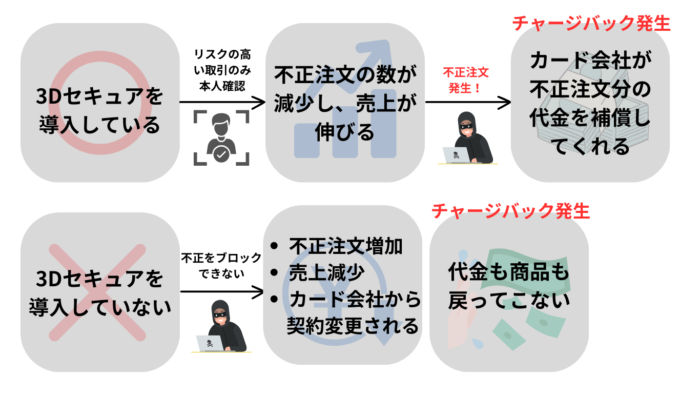

チャージバックとは、クレジットカード所有者が不正使用などの理由により、利用代金の支払いに同意しない場合にカード会社がその代金の売上を取消しすることを言います。

例えば、ECサイトでクレジットカードの不正利用が発生してしまうと、クレジットカード所有者は不正使用だとカード会社に訴えれば不正利用分の代金は戻ってきます。

しかし、3Dセキュアやチャージバック補償がついているセキュリティサービスを導入していないEC事業者は、チャージバックにより商品も代金も戻ってこないといった損失を招くことになるのです。

※参考:かっこ株式会社|O-PLUX

ただし、チャージバック補償がついている3Dセキュアは、2025年3月末までに全ての加盟店で導入必須となります。(参考:クレジットカード・セキュリティガイドライン)

3Dセキュアとは、インターネットショッピングの際にリスクがある取引に対してのみ本人認証パスワードにより本人確認を行い、クレジットカード不正利用を未然に防止するサービスです。

3Dセキュアを導入することで、クレジットカードの不正利用によってチャージバックが発生しても、チャージバック補償によりリスクを回避することができるでしょう。

しかし、3Dセキュアを導入しているからといって不正注文対策が万全だとは言い切れません。

3Dセキュアだけでは不正注文対策が不十分であることについては、以下の記事で詳しく解説しているので本記事と併せて参考にしてください。

\大手事業者の3Dセキュアと不正検知システムの併用事例あり/  ※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了となります。

※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了となります。

3Dセキュア2.0についてはこちらをご参照ください。

ECサイトでのなりすまし不正注文対策2つ

ここからは、ECサイトでのなりすまし不正注文対策について紹介します。

ECサイトでのなりすまし不正注文対策は2つあります。

- 不正アクセスを検知するシステムを導入する

- 不正注文を検知するシステムを導入する

今回は、当サイトを運営するかっこ株式会社が開発・提供している不正アクセス検知システム「O-MOTION」と不正注文検知システム「O-PLUX」を紹介させていただきます。

【対策1】不正アクセスを検知するシステムを導入する

ECサイトでのなりすまし不正注文を防ぐためには、不正ログインを通過させないための不正アクセス検知システムを導入するのがおすすめです。

不正アクセス検知システムを導入すれば、ログインの時点で不正だと判断されればECサイトへの侵入をブロックすることができるので、不正注文が発生するリスクを軽減することができるでしょう。

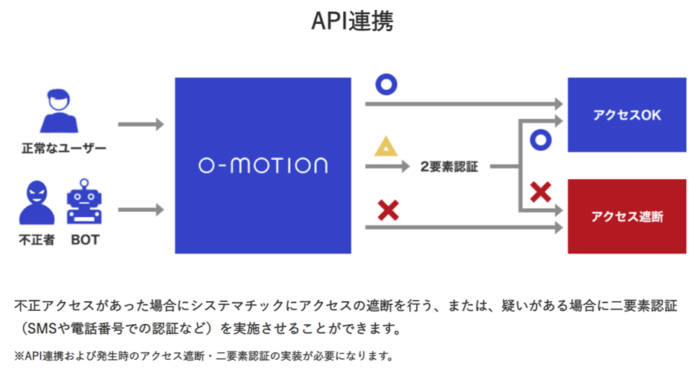

数ある不正アクセス検知システムの中でも特におすすめなのが、不正アクセス検知システム「O-MOTION」です。

O-MOTIONは、かっこ株式会社が開発・提供しているセキュリティサービスで、高精度な検知で巧妙な不正アクセス手口までもブロックすることができます。

※参考:かっこ株式会社|O-MOTION

またO-MOTIONは、API連携および発生時のアクセス遮断・二要素認証を実装することで、不正アクセスがあった場合にシステマチックにアクセスの遮断、または疑いがある場合に二要素認証を実施させることができます。

※参考:かっこ株式会社|O-MOTION

他のソリューションと比較しても、O-MOTIONはユーザビリティを損なわずにアクセス可能な上に、機械的・人為的どちらの不正アクセスも高精度に検知することができます。

O-MOTIONについて、もっと詳しく聞いてみたいという企業様は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

自社の不正アクセス状況が分かるトライアル利用受付中!

O-MOTIONの資料DLはこちら

【対策2】不正注文を検知するシステムを導入する

ECサイトでのなりすまし不正注文を防ぐためには、不正注文を購入が完了する前にブロックする不正注文検知システムの導入も効果的です。

不正注文検知システムの中でもおすすめなのが、かっこ株式会社が開発・提供している不正注文検知システム「O-PLUX」です。

O-PLUXは、累計110,000サイト以上の不正データをリアルタイムで共有しているので高精度な検知が可能で、国内導入No.1の実力を持っています。

O-PLUXの機能は以下の図をご覧ください。

※参考:かっこ株式会社|O-PLUX

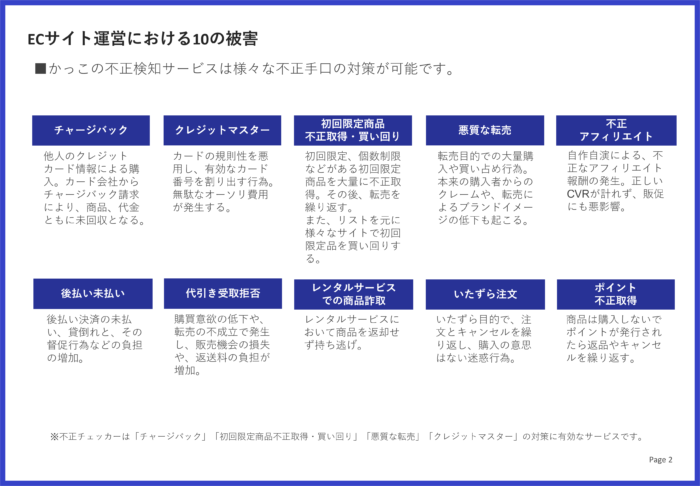

また、O-PLUXはECサイトで起こる以下のような不正手口を高精度に検知してブロックすることができます。

※参考:かっこ株式会社|O-PLUX

なりすまし不正注文だけではなく、ECサイトで起こりうるあらゆる不正手口に対応できる対策を行いたい事業者は、ぜひO-PLUXを検討してみましょう。

O-PLUXについてもっと詳しく知りたい方は、以下をクリックしてお気軽にお問い合わせください。

1万円で2週間のトライアル利用も受付中!

O-PLUXのトライアルはこちら

なりすまし不正注文対策で「O-MOTION」「O-PLUX」導入事例3つ

なりすまし不正注文対策で、かっこ株式会社の「O-MOTION」「O-PLUX」を導入している事例を紹介します。

- オルビス株式会社(「O-MOTION」導入)

- 青山商事株式会社(「O-PLUX」導入)

- 株式会社キタムラ(3Dセキュアと「O-PLUX」併用)

それぞれの事例について、以下で詳しく紹介していきますので導入を検討している企業様は参考にしてください。

【導入事例1】オルビス株式会社(「O-MOTION」導入)

※引用:オルビス株式会社

オルビス株式会社は、化粧品、栄養補助食品、ボディウェアの企画・開発および通信販売・店舗販売を行っている会社様です。

通信販売の中でも特に売上の約6割を占めているのは自社ECサイトで、「サイバー攻撃対策(不正アクセス)」としてO-MOTIONを導入しています。

導入のきっかけとなったのは、サイバー攻撃のうちの1つ「リスト型攻撃」に悩んでいて、お客様の個人情報やブランドイメージを守るためにもセキュリティツールの導入が必要だと考えられたということです。

リスト型攻撃は、「正しいアカウントとパスワード」でログインを試すため、通常のログインと判別しにくいので、IPアドレス制限やWAF(Webアプリケーションファイアウォール)では完全に対応することができなかったそうです。

そのような背景からセキュリティツールの中でもO-MOTIONを選んだ理由は、

- お客様の大切な個人情報を守れること

- コンバージョン率を下げないこと

- ノウハウを持つ専門人材によるサポートがあること

などがO-MOTION導入を決断した大きな理由です。

O-MOTION導入後はこのような効果を感じていただけています。

▼O-MOTION導入後の効果

「「サイバー攻撃による個人情報の漏洩」といった事故はもちろん起きていませんので、しっかりとサイバー攻撃を防げていると評価しています。 引き続き、コンバージョンとセキュリティのバランスを考えつつ、かっこさんと相談しながらチューニングしていきたいと思います。」

【導入事例2】青山商事株式会社(「O-PLUX」導入)

※引用:青山商事株式会社

青山商事株式会社は、「洋服の青山」をはじめビジネスウェアを中核とした各種衣料品の企画・販売に関する事業を展開する会社様です。

オンラインショップのお直しが不要なレディーススーツやコート、メンズではバッグなどで不正が広がってきたため、O-PLUXを導入しました。

導入のきっかけとなったのは、不正注文によりチャージバックになった注文の連絡先に電話をかけたり、住所をWebで調べたり、警察に連絡したり、他にも配送先の住所をデータベースでチェックするサービスを試すなど色々手を尽くしたが、業務負担が増えるばかりでこれといった効果が実感できませんでした。

そこで不正対策について情報を集め、セキュリティツールを検討し始めたということです。

そのような背景からセキュリティツールの中でもO-PLUXを選んだ理由は、

- システム間で直接連携せずともCSVファイルを管理画面からアップロードすることで審査できること

- 状況に合わせて審査ロジックをカスタマイズできること

などがO-PLUX導入を決断した大きな理由です。

O-PLUX導入後はこのような効果を感じていただけています。

▼O-PLUX導入後の効果

「大幅な工数削減ができました!この少人数で回せているのは「O-PLUX」があるからです。 それと、「O-PLUX」は判定以外にも具体的な審査結果を返却してくれますので、どういう条件の時にどう運用すべきか、チームメンバーで最終ジャッジまでしっかり考えるきっかけになったのがとてもよかったと思っています。」

「大きくチャージバックを削減でき、コスト効果としても成果が見えています。 まだ100%信頼するところまではいっていませんが、運用工数が少なく、かつ自分達で最終ジャッジをするための材料を得られるため、「O-PLUX」は非常に優れたソリューションであると強く実感しています。」

【導入事例3】株式会社キタムラ(3Dセキュアと「O-PLUX」併用)

※引用:カメラのキタムラ

株式会社キタムラは、写真とカメラの専門店「カメラのキタムラ」やこども写真館「スタジオマリオ」の運営をはじめとした事業により、時代に応じた写真の新しい楽しみ方を追求し提供している会社様です。

運営するECサイト「キタムラネットショップ」では、2023年3月よりO-PLUXを導入しています。

導入のきっかけとなったのは、不正注文の手口が巧妙化してきていて3Dセキュアと目視チェックだけでは生産性も悪く精度も十分ではないことから限界を迎えていたため、セキュリティツールの導入を検討したということです。

そのような背景からセキュリティツールの中でもO-PLUXを選んだ理由は、

- 事業領域に対して求める基準のリスク回避ができること

- コストパフォーマンスに優れていること

- 3Dセキュアを補完した審査を実現していること(共有ネガティブ情報・外部データベース連携・名寄せ処理など)

- 自社サイトだけでなく外部モールからの注文について審査できること

などがO-PLUX導入を決断した大きな理由です。

O-PLUX導入後はこのような効果を感じていただけています。

▼O-PLUX導入後の効果

「精度的な面でも生産性の面でもすでに当初想定していたレベルまで到達しており、効果を実感しています。特に、課題のひとつだった目視チェックの解消が大きいです。」

「また、「O-PLUX」でOK判定だったものでチャージバックの請求が発生したものもありません。」

\大手事業者の3Dセキュアと不正検知システムの併用事例あり/  ※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了となります。

※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了となります。

3Dセキュア2.0についてはこちらをご参照ください。

【補足】自社のなりすましECサイトにも注意

最後に補足として、自社のなりすましECサイトにも注意しましょう。

自社のなりすましECサイトとは、実在するサイトの外観(屋号、商標、サイト意匠・構成、使用している画像等)を模倣し、ユーザーから個人情報を盗み出したり商品代金を搾取したりする偽サイトです。

自社のなりすましECサイトにより被害が発生してしまうと、

- クレーム対応に追われる

- ブランドのイメージダウン

- 売上機会の損失

などは避けられないでしょう。

実際に知名度がある企業が被害に遭うケースが多いですが、ECサイトを運営している事業者全てがなりすましECサイトの被害に遭う可能性はあります。

売上UPのヒントになるECマーケティングについてのお役立ち資料は以下のバナーからダウンロードして参考にしてください。

自社のなりすましECサイトを見つけた場合の対応方法3つ

もし、自社のなりすましECサイトを見つけた場合は、以下の3つの対応方法をとるようにしましょう。

- クレームのあった被害者への説明

- 警察の相談窓口へ連絡

- なりすましサイトに削除要請を行う

自社のなりすましECサイトにより被害が発生してしまったら、ブランドのイメージダウンや売上低下など甚大な被害を招く恐れもあるので、対策は万全に行うようにしましょう。

自社のなりすましECサイトへの対処方法の詳細については、以下の記事でも紹介しているので本記事と併せて参考にしてください。

まとめ

この記事では、ECサイトでのなりすまし不正注文への注意喚起や対策についてお伝えしてきました。

ECサイトでのなりすまし不正注文とは、ログインパスワードを不正取得して他人になりすまして不正注文を行うケースや、他人のクレジットカードを使って不正注文を行うようなケースのことを言います。

このなりすまし不正注文によりEC事業者の約3社に1社が被害に遭っているという調査報告も出ています。

このように、ECサイトでのなりすまし不正注文がEC事業者にとって身近なものであることが分かるでしょう。

そこで大事なことは、ECサイトでのなりすまし不正注文を未然に防ぐ対策を行うことです。

ECサイトでのなりすまし不正注文対策は、

- 不正アクセスを検知するシステムを導入する

- 不正注文を検知するシステムを導入する

などが最も効果的で且つコストパフォーマンスが良いでしょう。

今回紹介させていただいたのは、当サイトを運営するかっこ株式会社が開発・提供している、

です。

不正アクセス検知システム「O-MOTION」や不正注文検知システム「O-PLUX」を導入して、ECサイトのなりすまし不正注文に対するセキュリティを強化を高めていきましょう。